人は誰しも最期を迎えます。いつか来るその時に向けて終活を考えなければと思いながら、命の終わりについて考えるのはちょっと重いしちょっと怖い。そう思っている人も多いでしょう。

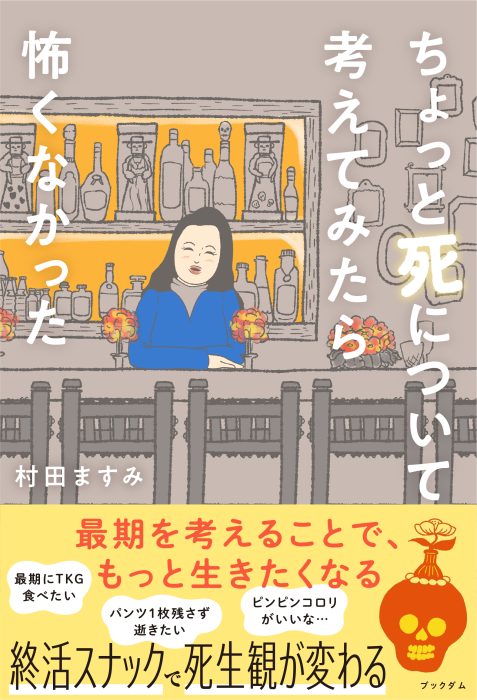

終活スナック「めめんともり」の店主で海洋散骨のパイオニアと言われる村田ますみさん。初のライトエッセイ『ちょっと死について考えてみたら怖くなかった』(ブックダム)では、「死は恐れるものではなく、生き方を見つめ直すもの」と、目を背けていた人たちの背中をそっと押してくれます。

今回は、遺言書についての正しい知識をご紹介します。「自分にはまだ早い」「家族がなんとかしてくれる」と楽観視していてはトラブルのもと。「大切な人への最期のラブレター」と考えて書いてみてはいかがでしょうか。

文/村田ますみ

遺言書を書いていますか?

私が全国各地で終活セミナーを行う時に、必ず聞く質問。

「遺言書を書いている方!」。

50人くらいの会場でも、手が上がるのは、2〜3人といったところでしょうか。めめんともりに来られるお客様でも、書いている方は非常に稀です。

日本財団が行った2022年の調査(※1)によると、60歳〜79歳で遺言書をすでに作成している人は3.4%(自筆証書遺言が2.1%、公正証書遺言が1.3%)とのことなので、やはり実態は、ほとんどの方が遺言書を書いていないといえます。

欧米諸国では、遺言書作成率は30%を超えており、特にアメリカでは50%を越えるともいわれていますが、なぜ日本では遺言書を書く人が少ないのでしょうか?

理由の一つとして、遺言書が「死」を連想させるため、縁起が悪いと考える文化的背景があるかもしれません。多くの人が「自分にはまだ早い」「家族がなんとかしてくれる」と楽観視しているように思います。

さらに、手続きが複雑で時間がかかる、そもそも遺言書はお金持ちだけに関係することであると誤解している場合もあります。

しかし、遺産分配に関するトラブルの8割は資産総額5000万円以下のごく普通の家で起こっているという事実があります。私は母の死後、祖父母の財産を巡って親族との相続トラブルに巻き込まれてつらい思いをした経験があります。ですから、できるだけ多くの人に、遺言書について正しい知識を持っていただき、準備をしていただきたいと思っているのです。

特に以下のような状況に当てはまる方は、遺言書を書くことを強くお勧めします。

• 子どもがいない場合

• 再婚をしている場合

• 家業や会社を持っている場合

• 不動産を持っている場合

• 特定の人や団体に寄付をしたい場合

• 遺産の分配に家族間で意見が割れる可能性がある場合

遺言書を書く方法

遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者本人が全て手書きで作成する形式です。比較的簡単に作成できる一方で、法律に定められた形式に沿わない場合は無効になるリスクがあります。

2020年の法改正により、法務局で保管することで紛失や改ざんを防ぐことが可能になりました。

自筆証書遺言を作成するだけであれば基本的に費用はかかりません。ただし、法務局での保管には1通あたり3900円の手数料が必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう形式です。作成には証人が2名必要ですが、法律の専門家が関わるため、形式的なミスがなく確実性が高いのが特徴です。

また、原本が公証役場に保管されるため、安全性も高まります。

費用は遺産の総額によって異なりますが、例えば遺産が1000万円の場合、公証人手数料は約5万円程度になります。これに加え、証人2名への謝礼が必要な場合もあります。

遺言書の保管とその後

遺言書を保管する方法としては、家庭内での保管、信頼できる弁護士や行政書士に依頼する、または法務局での保管があります。法務局での保管制度は特に安心感があり、家族に見つからないようにしたい場合にも適しています。

実際に遺言者が亡くなった場合、遺言書の内容に基づいて遺産分割が行われます。

ただし、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きが必要です。

一方、公正証書遺言では検認が不要なため、速やかに手続きが進められます。

デジタル遺言書について

日本政府(※2)では現在「デジタル遺言制度」の創設が検討されています。これは、自筆証書遺言を「すべて手書き」で書かなければならないという現行の制度が、時代に合わなくなっているからです。

今後、最新のデジタル技術を活用して遺言書が作成できるようになると、遺言書作成のハードルがさらに下がり、もっと気軽に遺言書を書く人が増えるのではないかと期待しています。

遺言書は、「大切な人への最期のラブレター」だと私は考えています。

遺言書には、法律的な内容だけでなく、家族や大切な人々へのメッセージを「付言事項」として記載することができます。実はこの部分こそが最も重要と言っても過言ではありません。

思い出を振り返り、言葉にすることで、遺言者自身も新たな気持ちで人生を見つめ直すことができるでしょう。遺言書を作成する際には、このようなメッセージをぜひ付け加えてみてください。

※1 日本財団「遺言・遺贈に関する意識・実態把握調査 要約版」

https://www.nippon-foundation.or.jp/wp-content/uploads/2022/12/new_pr_20230105_01.pdf

※2 法務省「法制審議会―民法(遺言関係)部会」デジタル遺言書の審議

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00009

* * *

『ちょっと死について考えてみたら怖くなかった』

著者/村田ますみ

ブックダム 1,760円

村田ますみ

1973年東京生まれ。同志社大学法学部政治学科卒業。YOMI International株式会社 代表取締役CEO。IT業界、生花流通業界を経たのち、亡き母を散骨したことをきっかけに2007年株式会社ハウスボートクラブを起業。2024年2月、死についてオープンに語り合えるサードプレイス「終活スナックめめんともり」を東京都江東区森下に、2025年2月には2号店となる沖縄店をオープン。著書に『ちょっと死について考えてみたら怖くなかった』(ブックダム刊)