小泉セツ&小泉八雲の夫婦がモデルとなった朝の連続テレビ小説『ばけばけ』が注目されています。実はその小泉夫妻と、明治の文豪・夏目漱石と妻・鏡子は、不思議と重なり合う縁で結ばれていた、というのをご存じでしょうか。

夏目漱石の研究家として知られ、『心を癒す漱石の手紙』などの著書を持つ、作家で雑誌編集記者の矢島裕紀彦さんによると、二人の文豪とその妻たちには奇縁と呼ぶしかないような不思議なつながりがあると言います。

多数の文献や手記を紐解きながら、二組の夫婦の知られざる素顔を全26回の連載にて紹介します。

小泉八雲も夏目漱石も飼っていた猫。第4回では、文豪たちと猫との不思議なつながりを考察します。

文・矢島裕紀彦

漱石の飼っていた、名前のない3匹の猫

私は大変な猫好きである。私が洋の東西を問わず、さまざまな時期に、さまざまな気候風土の下で飼っていた猫たちのことを書いたとしたなら、おそらく大部の書物になることだろう。

これは、小泉八雲が『病理学上のこと』と題された随筆(『骨董』所収)の中に書いた一節である。現にこの稿を書いているとき、八雲の椅子の傍らにはタマという名の雌の三毛猫が寝そべっていて、《心を揺さぶるような独特の鳴き声》を立てているとも綴る。

八雲は猫に限らず、無類の小動物好きだった。シロやウロコと名づけた犬も飼っていた。着物姿で正座し煙管や箸を使って日本での暮らしに根を張る中で、普通、西洋人の耳には雑音としてしか響かない蛙や虫の声も愛でる心まで持つに至っていった。長男の一雄もこう記す。

私の父は家庭の者には申すに及ばず、近隣の犬猫、路傍の草や虫にまでも優しい温い心を常に注ぐを忘れぬ人でした。(『父「八雲」を憶う』)

東京・早稲田南町の夏目家には、主人である漱石の生前、三匹の猫が飼われていた。

初代の猫は明治37年(1904)の夏のはじめ、まだ千駄木に住んでいた夏目家に迷い込んで飼い猫となった。その存在が小説『吾輩は猫である』誕生の機縁となり、主人の文壇における名声を一気に高からしめた。その後、早稲田南町のいわゆる「漱石山房」に家族ともども引っ越しをし、死去の翌日(明治41年9月14日)には、漱石自らが死亡通知をしたためている。

辱知 猫儀久々病気の処 療養不相叶(あいかなわず)昨夜いつの間にか裏の物置のへツツイの上にて逝去致候 埋葬の儀は車屋をたのみ箱詰にて裏の庭先にて執行仕候。但し主人「三四郎」執筆中につき御会葬には及び不申(もうさず)候 以上

墨の黒枠で囲われた手描きのこの葉書を受け取った門下生や友人からは、こんな追悼の句が寄せられた。

「先生の猫が死にたる夜寒かな」松根東洋城

「吾輩の戒名もなき芒かな」高浜虚子

漱石が熊本五高で教壇に立っていた頃からの古参の門弟で、物理学者の寺田寅彦は、猫の死去から少し日を置いて9月27日に夏目家を訪問し、裏庭の桜の木の下にもうけられた猫の墓を詣でている。そこには、漱石の筆で「猫の墓」と書かれた白木の角材が立てられ、角材の裏面には《この下に稲妻起こる宵あらん》の一句も書きつけられていた。

3代目の猫はやんちゃな黒猫で、あるときには、台所で胡麻油のいっぱいに入った鍋の中に落ち、油でテカテカに光る体のまま主人・漱石の書斎に入って原稿用紙の上に寝そべり、べったりと下まで油をしみ通らせて閉口させるなどの暴れん坊ぶりを発揮するかと思うと、主人の病気の衰弱や回復と軌を一にするように具合が悪くなったり元気になったりして、何かそこに因縁があるような暗示を与えたという。漱石の手すさびにする絵のモデルとなって、庭のあかざの下で休んでいる姿を『猫とアカザ』と題する水墨画に留めているのも、この3代目である。

こんな初代、3代目に引き比べ、2代目の猫は哀れなものだった。もらわれてきて、すぐのある朝、鏡子が床を上げたときに、蒲団の中にもぐりこんでいたのを、あやまって踏みつぶされてしまった。いつしか漱石さえもその存在を忘却しかけたほどだったが、随筆『硝子戸の中』の筆をとりながらさすがに思い出し、供養と記念のため、こう綴った。

二代目の生涯は、主人にさへ忘れられる位、短命だつた。私は誰がそれを何処から貰つて来たか能く知らない。然し手の掌に載せれば載せられるやうな小さい恰好をして、彼が其処いら中這ひ廻つてゐた当時を、私はまだ記憶してゐる。此可憐な動物は、ある朝家のものが床を揚げる時、誤つて上から踏み殺してしまつた。ぐうといふ声がしたので、蒲団の下に潜り込んでゐる彼をすぐ引き出して、相当の手当てをしたが、もう間に合はなかつた。彼はそれから一日二日して遂に死んでしまつた。

3匹の猫は、いずれも名前がなかった。「ネコ、ネコ」と呼んでいるうちに、それが呼び名のようになってしまったのかもしれなかった。

一方で漱石は、もらってきた小犬には「ヘクトー」という立派な名前をつけている。随筆『硝子戸の中』に、漱石は書いている。

それはイリアツドに出てくるトロイ一の勇将の名前であつた。(略)私は此偉大な名を、風呂敷包にして持つて来た小さな犬に与へたのである。何にも知らない筈の宅(うち)の小供も、始めは変な名だなと云つてゐた。然しぢきに慣れた。犬もヘクトーと呼ばれる度に、嬉しさうに尾を振つた。

漱石というと「猫」のイメージばかりが先行するが、本人は案外「犬派」であったのかもしれない。漱石は熊本でも犬を飼っていた。

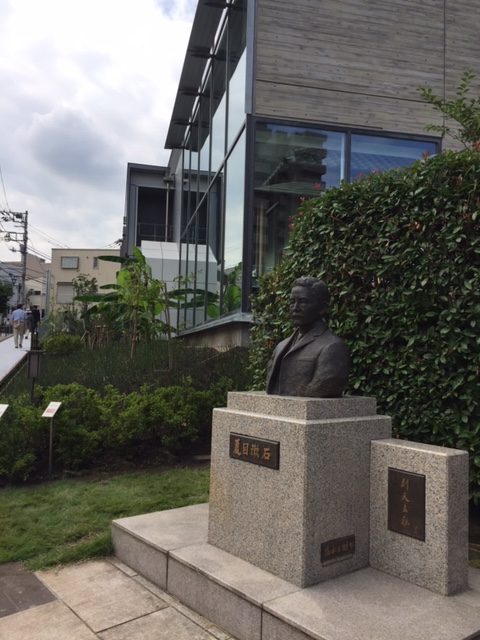

ヘクトーが亡くなったとき、漱石は白木の墓標に「秋風の聞えぬ土に埋めてやりぬ」という句をかきつけ、猫の墓から一間ほど離れた場所に埋葬した。現在、旧居跡地の新宿区立漱石山房記念館の中庭にレプリカとして残される「猫塚」(九重の石の供養塔)が、古くなって朽ちかけた墓標に代えて建てられるのは初代猫の13回忌。このとき漱石はすでに西方の人で、鏡子夫人が、猫やヘクトー、飼っていた文鳥の霊をまとめて供養するため、この塔を建立したのだという。

八雲とセツの心を結びつけた1匹の子猫

小泉家の猫に話を戻すと、そもそも「小泉家」というものが誕生する以前、八雲がのちに妻となるセツ(節子)と結ばれるきっかけに、一匹の小猫が介在していたように思える。それは、八雲が島根県尋常中学校と同師範学校の英語教師として松江に着任して半年ほど経った明治24年(1891)春のこと。セツは少し前から、健康を害した八雲の看護と身辺の世話のため、住み込みの家政婦として雇われ働きはじめていた。そうして、偶然、宍道湖畔で一匹の小猫を助けたのである。セツはのちに、こう語っている。

その年の春まだ寒さの身にしむ頃のことでした。或る夕方、私が軒端に立って、湖の夕方の景色を眺めていますと、すぐ下の渚で四、五人のいたずら子供が、小さい猫の児を水に沈めては上げ、上げては沈めして苛めているのです。私はその子供達に、お詫びをして宅につれて帰りまして、その話をいたしますと、「おお可哀相の小猫、むごい子供ですね――」といいながら、そのびっしょり濡れてぶるぶるふるえているのを、そのまま自分の懐に入れて暖めてやるのです。その時私は大層感心いたしました。(『思い出の記』)

この一節からは、可哀相な小猫に寄り添う八雲のやさしい姿がセツの胸にしみ、ふたりの心が通い合うようになったことが読み取れる。そして、やがてふたりは伴侶として結ばれていった。なにがなし、八雲がことさら好きだったという『浦島太郎』の昔話を連想させる。助けた亀ならぬ小猫が、恩返しに、八雲とセツの恋のキューピッド役を果たしたと思えるのである。

可哀相な小猫を救ったセツとは対照的に、鏡子はもともとが猫嫌いであった。初代の猫が屋敷に迷い込んだときも、すぐにつまみ出し、何度追い出しても入ってくるので、誰かに頼んで遠くに捨ててきてもらおうかと思っていたくらいだった。

それに気がついた漱石が「そんなに入ってくるんなら置いてやればいいじゃないか」と声をかけたことで、どうにか居場所を得た。その後、夏目家出入りの按摩のお婆さんから「この猫は珍しい福猫ですよ。飼っておおきになると、きっといいことがございます」と聞かされて、鏡子は急に猫の待遇を改善した。それまではイタズラをすると「ご飯抜き」などと叱っていたのが、ご飯の上にオカカをかけたりするようになったという。

漱石はまもなく『吾輩は猫である』を書いて、一躍、文壇の寵児となった。これも猫の恩返しだったのか――。

その後はさすがに鏡子もそれなりの猫好きになったようで、漱石が亡くなったあとも猫を飼い続け、晩年を過ごした東京大田区の池上の家でも「お母ちゃん」と「黒」と名づけた2匹の母娘猫を飼っていたと、次男の伸六がその著『父・夏目漱石』に記している。

* * *

矢島裕紀彦(やじま・ゆきひこ)

1957年、東京都生まれ。早稲田大学政経学部卒。作家・雑誌編集記者。文学、スポーツ、歴史など幅広いジャンルをフィールドに“人間”を描く。著書に『心を癒す漱石の手紙』『文士の逸品』『文士が愛した町を歩く』『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』『ウイスキー粋人列伝』『著名人名づけ事典』『こぼれ落ちた一球』『石橋を叩いて豹変せよ』『あの人はどこで死んだか』など多数。グランドセイコー広告の掌編小説シリーズ『時のモノ語り』で2018年度朝日広告賞朝日新聞特別賞受賞。https://atelier1328.com

(この連載を通しての主な参考文献)

『漱石全集』全28巻、別巻1(岩波書店、1993~1999年)/夏目鏡子述・松岡譲筆録『漱石の思い出』(文春文庫、1994年)/夏目伸六『父・夏目漱石』(文春文庫、1991年)/夏目伸六『父・漱石とその周辺』(芳賀書店、1967年)/高浜虚子『回想子規・漱石』(岩波文庫、2002年)/松岡陽子マックレイン『漱石夫妻 愛のかたち』(朝日新書、2007年)/荒正人『増補改訂漱石研究年表』(集英社、1984年)/江藤淳『漱石とその時代』第1部~5部(新潮新書、1970~1999年)/『新潮日本文学アルバム夏目漱石』(新潮社、1983年)/『別冊國文学 夏目漱石事典』(学燈社、1990年)/『夏目漱石の美術世界』(東京新聞、NHKプロモーション、2013年)/出久根達郎『漱石先生とスポーツ』(朝日新聞社、2000年)/江戸東京博物館・東北大学編『文豪・夏目漱石』(朝日新聞社、2007年)/平岡敏夫『「坊つちやん」の世界』(塙新書、1992年)/恒松郁生『漱石 個人主義へ』(雄山閣、2015年)/小泉節子、小泉一雄『小泉八雲 思い出の記 父「八雲」を憶う』(恒文社、1976年)/小泉八雲、平井呈一訳『日本瞥見記』上・下(恒文社、1975年)/小泉八雲、平井呈一訳『東の国から・心』(恒文社、1975年)/小泉八雲、平川祐弘編『怪談・奇談』(講談社学術文庫、1990年)/小泉八雲、池田雅之編訳『虫の音楽家』(ちくま文庫、2005年)/『明治文学全集48 小泉八雲集』(筑摩書房、1970年)/小泉時共編『文学アルバム小泉八雲』(恒文社、2000年)/小泉凡監修『小泉八雲、開かれた精神の航跡。』(小泉八雲記念館、2016年)/池田雅之監修『別冊太陽 小泉八雲』(平凡社、2022年)/池田雅之『小泉八雲』(角川ソフィア文庫、2021年)/田部隆次『小泉八雲』(北星社、1980年)/長谷川洋二『八雲の妻』(今井書店、2014年)/関田かをる『小泉八雲と早稲田大学』(恒文社、1999年)/梶谷泰之『へるん先生生活記』(恒文社、1998年)/池野誠『松江の小泉八雲』(山陰中央新報社、1980年)/工藤美代子『神々の国』(集英社、2003年)/工藤美代子『夢の途上』(集英社、1997年)/工藤美代子『聖霊の島』(集英社、1999年)/平川祐弘編『小泉八雲回想と研究』(講談社、1992年)/平川祐弘『世界の中のラフカディオ・ハーン』(河出書房新社、1994年)/熊本大学小泉八雲研究会『ラフカディオ・ハーン再考』(恒文社、1993年)/西川盛雄『ラフカディオ・ハーン』(九州大学出版会、2005年)/西成彦『ラフカディオ・ハーンの耳、語る女たち』(洛北出版、2024年)/池田雅之『日本の面影』(NHK出版、2016年)/ラフカディオ・ハーン『小泉八雲東大講義録』(KADOKAWA、2019年)/芦原伸『へるん先生の汽車旅行』(集英社インターナショナル、2014年)/嵐山光三郎『文人暴食』(新潮文庫、2006年)/河東碧梧桐『子規を語る』(岩波文庫、2002年)/『正岡子規の世界』(松山市立子規記念博物館、1994年)/『子規全集』18巻、19巻(講談社、1979年)/『志賀直哉全集』第8巻(岩波書店、1999年)/『芥川龍之介全集』第4巻(岩波書店、1996年)/瀬沼茂樹『評伝島崎藤村』(筑摩書房、1981年)/矢島裕紀彦『心を癒す漱石の手紙』(小学館文庫、2009年)/矢島裕紀彦『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』(NHK生活人新書、2003年)/矢島裕紀彦『文士が愛した町を歩く』(NHK生活人新書、2005年)/矢島裕紀彦『文士の逸品』(文春ネスコ、2001年)