小泉忠五郎は、この改訂作業を長期間にわたり続けた人物の一人です。『国書データベース』(国文学研究資料館)によると、忠五郎が手掛けた『吉原細見』の版は、寛政3年(1791)、寛政4年(1792)、寛政7年(1795)、享和3年(1803)、文化3年(1806)、文政4年(1821)、文政6年(1823)などが確認できます。

そもそも『吉原細見』とは?

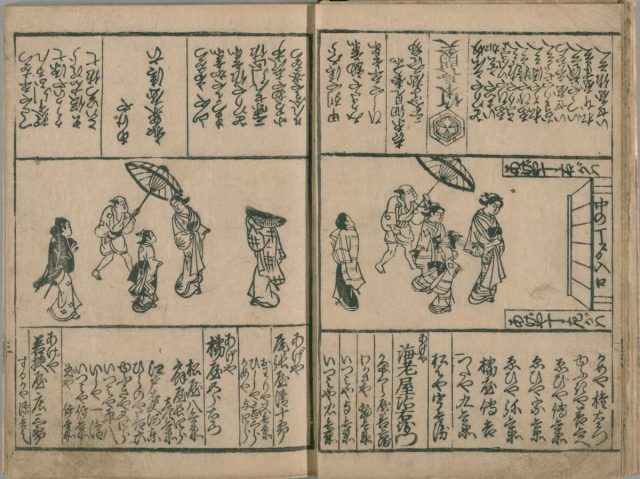

『吉原細見』は、江戸時代に刊行された吉原遊郭の案内書です。もともとは「細見絵図」や「細見図」と呼ばれ、一枚摺りの絵図として、遊郭の地図や各茶屋・揚屋の位置、さらには抱えられている遊女の名前や位付(くらいづけ)までを記載したものでした。

現存する最古のものは、元禄2年(1689)に刊行された『絵入大画図』(袋外題『吉原大絵図』)です。享保年間(1716〜1736)になると、細見絵図は冊子型へと移行しました。

初期の頃は横長の本でしたが、次第に縦長本へと変わり、巻頭には必ず吉原遊郭の地図が掲載されるように。『吉原細見』は年に1回以上発行され、江戸時代を通じて改訂が続けられ、明治時代初期まで刊行されていました。

まとめ

小泉忠五郎は、『吉原細見』の改めを長年担った人物であり、蔦重の好敵手でした。競い合う相手がいたからこそ、『吉原細見』は単なる遊興のための実用書にとどまらず、江戸の風俗や文化を知るための貴重な資料としても注目される存在になったのかもしれません。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

文/菅原喜子(京都メディアライン)

肖像画/もぱ(京都メディアライン)

HP:http://kyotomedialine.com FB

引用・参考図書/

『世界大百科事典』(平凡社)

国立国会図書館サーチ

『国書データベース』(国文学研究資料館)