文/池上信次

前回(https://serai.jp/hobby/1075654)の「共演」の話題を続けます。

ナタリー・コール&ナット・キング・コールによる「アンフォゲッタブル」の大ヒットのあと、次に「過去のジャズ・ジャイアントとの共演」を作品として発表したのは、トニー・ベネット(ヴォーカル)でした。「共演」はビリー・ホリデイ。1997年リリースの『ビリー・ホリデイに捧ぐ(トニー・ベネット・オン・ホリデイ)』(コロンビア)で、ホリデイの代表曲のひとつ「ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド」をヴァーチャル・デュエットしました。

ホリデイは1959年死去。ベネットはホリデイより10歳ほど年下であり、生前直接的な関係はなかったと思いますが、90年代初頭からベネットが発表していたトリビュート・アルバム・シリーズのひとつの企画だったのでしょう(フランク・シナトラ、フレッド・アステア、女性ヴォーカリストたちへのトリビュート・アルバムに続くもの)。このアルバムは『ビルボード』のジャズ・アルバム・チャートで1位のヒットとなり、グラミー賞のベスト・トラディショナル・ポップ・ヴォーカル・パフォーマンスを受賞しました。ちなみにベネットはここでヴォーカル・デュエットに手応えを感じたのか、その後にk.d.ラング、そしてレディー・ガガとのデュエット・アルバムと3枚のデュエット集アルバム(共演は40人以上!)をリリースしています。ただしすべて「リアル」共演で、結果的にホリデイとの共演は「特別企画」が強く印象づけられました。

そして1999年、ケニー・G(サックス)が『クラシックス〜キー・オブ・ケニー・G』(アリスタ)をリリースします。これはケニー・G初のジャズ・スタンダード・アルバムなのですが、そこに1曲、ヴォーカルとの「共演」が収録されました。曲は「この素晴らしき世界」、相手はルイ・アームストロングです。この「共演」はシングル盤もリリースされるほどの人気となりました。しかし、その一方でひとつの事件が起こりました。このアルバムがリリースされたすぐあと、パット・メセニーがケニー・Gの音楽とルイ・アームストロングとの「共演」を強く批判する声明文を発表したのです。

これは、パット・メセニー・グループの公式サイトの掲示板で、ケニー・Gについてどう思うかという質問に答える形で書かれたもの(現在は閲覧できません)。まず、ケニー・Gの音楽性や演奏能力を批判し、それからこの件に触れるのですが、音楽性批判も「共演」がきっかけになっているのは明らかです。原文はかなり長いのですが、この「共演」は「ジャズそして偉大なルイ・アームストロングを貶める行為である」こと、「長い年月をかけて自分たちの音楽を作り上げてきたジャズ・ミュージシャンの努力を無にするものである」という趣旨です。「目的はレコードの売上げと金」「モダン・カルチャーとして最低」「レコードやコンサートをボイコットすることを勧める」という記述があったり、さらに、「共演」に黙っている評論家まで槍玉にあげたりと、論調は過激です。また、最初に「〈共演〉は異様なものだが、ナタリー・コールとナット・キング・コールは親子であり、トニー・ベネットとビリー・ホリデイは芸術的達成度がほぼ同じレヴェルにある」と前例を除外していることから、「ケニー・Gだからダメ」ということがより強く印象づけられます(要約は筆者による)。

ジャズ界隈では当時これが大きな話題になりましたが、ケニー・Gのリアクションはありませんでした。ケニー・Gにすればそれは当然でしょう。メセニーがなんと言おうと、このアルバムはアメリカだけでセールス100万枚を超える大ヒットとなったのですから。というわけで、ほとぼりはすぐに冷めました。

と思っていたのですが、じつはずっとくすぶっていたようなのです。「事件」から20年以上が過ぎた2021年、アメリカのケーブルテレビ局HBOが1本のドキュメンタリー映画を公開しました。『Listening to Kenny G』というなんの特徴もないタイトルですが、日本公開版タイトルはなんと『ケニーG -最も嫌われ最も売れたサックス奏者』なのです。この「嫌われ」の理由のひとつは、あの「共演」のことだったのです。

(映画はペニー・レイン監督/97分。日本版は動画配信サイト「U-NEXT」で公開中。以下、映画内容の詳細な紹介があります。鑑賞予定の方はご注意ください)

映画は、「特定の人たちを怒らせた理由の解明のために本編を制作しました」という監督のメッセージで始まります。そして、ベン・ラトリフら著名評論家や研究者たちが次々に登場し、ケニー・Gの音楽について語ります。いずれも表現は穏やかでも、内容としては、けちょんけちょんに批判するんですね。そしてそれに呼応する形でケニー・G本人のコメントやライヴ映像が挟まれるという構成で映画は進みます。しかし、「ケニー・Gにはジャズの伝統が欠けている」に対しては「ジャズといえばジャズだし、ポップスといえばポップス」と返したり、「いかにダメか」に対しては、アメリカや中国での爆発的な人気とジャズ界とは桁違いのアルバム・セールスが紹介されたりと、噛み合うことはありません。もちろんケニー・Gの側の人も登場していますが、つねに「主役」に対しての批判的な空気が漂っています。よく出演したものだなあと感心しきりです。

そして60分が過ぎる頃、ケニー・Gがライヴでルイ・アームストロングと「共演」しているシーンになると、その直後に「特定の人たち」の中心人物が登場します。パット・メセニーです。本人出演ではなくライヴ映像と写真での紹介ですが、そのあとに評論家らが例の抗議文を読み上げていくんですね。この抗議文のシメの言葉は(もしケニー・Gに会う機会があれば)「頭にギターを一発見舞ってやるだろう」。あらためてその辛辣さに驚いてしまうのですが、ここでケニー・G本人が明確に説明・反論します。「〈共演〉を考えたきっかけは、ナタリー・コールのレコードを聴いたこと」にはじまり、「メセニーは伝統的なジャズに対して超過保護なのだ」「理解はできるから腹は立たない」と、きわめてオトナの対応です。さらに「アームストロングとの〈共演〉の収益は全額寄付している」という発言や、ライヴでスタン・ゲッツやジョン・コルトレーンを紹介し、彼らの曲を演奏しているシーンが挿入されるなど、「カネ」と「ジャズの伝統」についての反論も提示されます。

ただ、そうはしているもののケニー・Gにとって、もともと批判はまったく眼中にないように見えます。自身のサイトでこの映画の告知もしているほどですので、むしろ「批判上等」なのでしょう。そのあとはスタジオで、なんとスタン・ゲッツとの「共演」を録音しているシーンになり、「ジャズ界隈からは文句を言われるだろうが、僕には関係ない。ジャズ・ポリスに何を言われようと覚悟はできている」「どれほど嫌われても僕はへこたれない。僕の世界が悪い方に揺るがされることはない」と続きます。なお、そのスタン・ゲッツとの「共演」は、2021年12月リリースの『ニュー・スタンダーズ』に収録されました。(以上の発言は字幕より抜粋編集)

映画冒頭の、「特定の人たちを怒らせた理由」の解明になったかどうかは微妙なところですが、ケニー・Gは「最も嫌われ最も売れたサックス奏者」であることは間違いないことはよくわかります。また、それは「自他ともに認めている」ことであることも。

6年ぶり2021年発表の新作。タイトルから想像されるジャズ・スタンダード集ではなく、全曲がケニー・Gのオリジナル。スタン・ゲッツとの共演曲「レガシー」は、オリジナル曲にゲッツの演奏をはめ込んだもの。日本盤のボーナス・トラックにはジョン・コルトレーン作曲の「ナイーマ」が収録されています。

と、ちょっと横道にそれましたが、「共演」アルバムは「事件」後もリリースされていて、2014年にはニッキー・ヤノフスキー(ヴォーカル)が『リトル・シークレット』(ユニバーサル)で、なんと!ルイ・アームストロングのヴォーカルと「共演」しています。曲は「ジーパーズ・クリーパーズ」。これは完全にヤノフスキーが主役で、ルイ・アームストロングの声は「サンプリングされた音源素材」といっていい扱いです。プロデュースはクインシー・ジョーンズ。メセニーは聴いたかな? また2015年には、ケイコ・リーが『LOVE XX』(ソニー)でビリー・ホリデイと「共演」。ホリデイの代表曲「アイム・ア・フール・トゥ・ウォント・ユー」を一緒に歌っています。

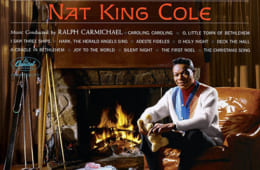

そして驚くことに、ヴォーカリストのグレゴリー・ポーターは2014年以降、続々と「共演」作を作りました。ジュリー・ロンドンとの「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」に始まり、エラ・フィッツジェラルドとの「粋な噂をたてられて」、ナット・キング・コールとの「イパネマの娘」と、3曲もあるのです。2021年発表の『スティル・ライジング~ベスト・オブ・グレゴリー・ポーター』にはその全部が収録されています。

「過去との共演」は、今や「すっかりおなじみ」になったのでしょうか、はたまた今も「ジャズ・ポリス出動案件」なのでしょうか……。

人気ヴォーカリスト、グレゴリー・ポーターの、2021年発表CD2枚組ベスト盤。2枚目はデュエット集で、「リアル共演」に混ざって、ジャズ・ヴォーカリストとの3曲とバディ・ホリーとの1曲の「ヴァーチャル共演」計4曲が収録されています。

文/池上信次

フリーランス編集者・ライター。専門はジャズ。ライターとしては、電子書籍『サブスクで学ぶジャズ史』をシリーズ刊行中(小学館スクウェア/https://shogakukan-square.jp/studio/jazz)。編集者としては『後藤雅洋著/一生モノのジャズ・ヴォーカル名盤500』(小学館新書)、『ダン・ウーレット著 丸山京子訳/「最高の音」を探して ロン・カーターのジャズと人生』『小川隆夫著/マイルス・デイヴィス大事典』(ともにシンコーミュージック・エンタテイメント)などを手がける。また、鎌倉エフエムのジャズ番組「世界はジャズを求めてる」で、月1回パーソナリティを務めている。