文/印南敦史

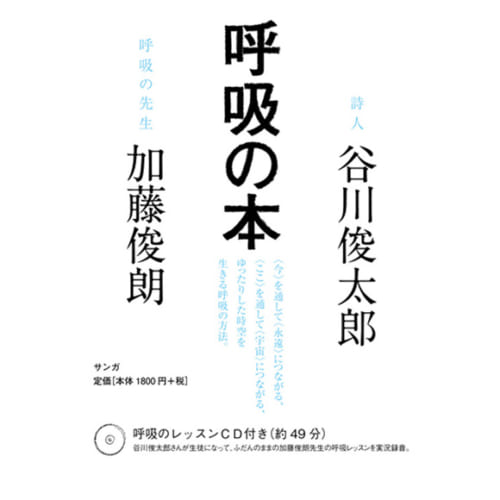

『呼吸の本』(谷川俊太郎、加藤俊朗 著、サンガ)の共著者である加藤俊朗氏は、ヘルスケア・トレーナー/産業カウンセラー。横河電機グループや医療法人などを通じ、独自のレッスンを全国各地で開催している。

ちなみに加藤氏と本書を共著した谷川俊太郎氏は「まえがき」の部分で、10年近く前に初めて加藤氏と会ったときの印象について触れている。「友だちの友だちというだけで、どんな仕事をしているのか、どんな経歴なのか何ひとつ知らなかった」と。

だが一目見て、ふだんつきあっている物書きや絵描き、編集者とは違うなにかを感じたというのである。

しばらくして定期的に呼吸法を習うようになったのだが、加藤さんの言うとおりに呼吸し、からだを動かしていると、時には居眠りが出るほど気持ちがいい。痛いこと苦しいことはしない、がんばらない無理しない、とにかく気持ちよくやるという先生だから、生徒の私も緊張しないで楽しめる。(本書「まえがき」より引用)

加藤氏は、自分のアタマ(左脳)というよりはカラダ(右脳)の感覚と行動を通して身につけた独特な宇宙観、人間観を持っているのだそうだ。谷川氏にとってはそれが新鮮で、いつも驚かされているのだという。

そして加藤氏は加藤氏で、谷川氏に会ってから文章を書くようになったようだ。谷川氏はそのことについて、「私の書いたものなどはほとんど読んでいないはずだが、私という人間をちゃんと見てくれていると感じる」と記している。

つまりは、ことばを通じてではなく、相手を感じる力によって両者は引き合っているのかもしれない。

この本では私が読者の皆さんに代わって、加藤さんにいろいろ問いかける形をとった。(中略)加藤さんは言葉にならない物を大事にする人だが、同時に常に言葉を探し求めている人でもある。この本に出てくる「言霊(ことだま)ゼーション」という独特な造語も、彼の言葉観から来ている。言葉の力は意味だけにあるのではない。言葉のもつ波動(バイブレーション)のもつ力もまた知らず知らずのうちに私たちを動かしている。(本書「まえがき」より引用)

日本人が太古から信じてきた言霊は、現代のデジタルな言語の氾濫に対する解毒作用をもつのではないかと谷川氏はいう。

現代においてはなにかと速度が重視されるが、その反面でスローフード、スローライフというような価値観も広まっている。

そんななか、<いま>を通して<永遠>につながること、<ここ>を通して<宇宙>につながることを目指した加藤メソッドにはさまざまなヒントが隠されているというのだ。

そうした考え方に基づく本書から、「呼吸法」についての基本的な考え方を抜き出してみよう。

[質問]

気持ちを落ち着かせるには、

深呼吸がいいと言われていますが、

呼吸法は深呼吸とどう違うのですか?[答え]

お答えしますね。

深呼吸は息を吸ってから吐くやり方です。

呼吸法は吐いてから吸うやり方。

違いを一言で言うと、「胸」と「腹」の違いです。

深呼吸は、ラジオ体操の呼吸ですね。体操の終わりは深呼吸です。吸うとき両手を上に上げて、吐くとき下ろす。吸うとき両手を横に広げて、吐くとき両手をおなかの前で組む。

「はい、大きく吸ってー、吐いてー」という感じ。

吸うほうが先で、胸が主導権を握ってます。

スウェーデンから入ってきたと思いますよ(間違ってたらごめんなさいね)。西洋式ですからね。

呼吸法という言葉にこだわらないで……

呼吸は文字どおり吐いてから吸うことをいいます。

吐くほうが先で、腹が主導権を握ってます。

どちらも気持ちを落ち着かせるのにはいいですよ。

(本書14〜15ページより引用)

たとえばこのような、不思議な「ゆるさ」が本書の魅力だ。だから読者は肩肘を張ることなく、ゆったりとした気持ちで加藤メソッドと向き合うことができるのである。

なお本書には、実際に呼吸法を教えている現場にマイクを持ち込んだライブ録音CDも付属している。活字だけでは支えきれない加藤氏のことばを感じてもらいたいという思いによるものだ。

CDを聞きながらとにかくからだを動かし、息を吐いてみてほしい。そしてこれは自分の経験から言うのだが、毎日三十分でもつづけているとそれが習慣になっていって、やがて少しずつからだと心に効果が現れてくる。(本書「まえがき」より引用)

谷川氏もこのように太鼓判を押す呼吸法、ぜひ試してみたいものである。

『呼吸の本』

神田 剛 著谷川俊太郎、加藤俊朗 著

サンガ

1944円(税込)

発行年2010年1月

文/印南敦史

作家、書評家、編集者。株式会社アンビエンス代表取締役。1962年東京生まれ。音楽雑誌の編集長を経て独立。複数のウェブ媒体で書評欄を担当。著書に『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)、『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)、『世界一やさしい読書習慣定着メソッド』(大和書房)、『人と会っても疲れない コミュ障のための聴き方・話し方』などがある。新刊は『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)。