学年誌記事で振り返る昭和のニュースと流行!

1922年(大正11年)、当時の出版界では初となる学年別学習雑誌「小学五年生」「小学六年生」が小学館から創刊された。翌年には「小学四年生」、1924年には、後に「小学一年生」「小学二年生」「小学三年生」となる「セウガク一年生」「セウガク二年生」「せうがく三年生」が相次いで創刊され、小学生を対象とした学年別の総合雑誌「学年誌」のラインナップが誕生した。

子どものための総合情報誌として、ニュース、イベント、芸能、スポーツ、流行、ファッション、ホビーなど、あらゆる情報を発信し続けた「小学一年生」~「小学六年生」の「学年誌」。そんな「学年誌」が一番輝いていた昭和の膨大なバックナンバーから、時代ごと、テーマごとに記事を厳選して構成した『学年誌が伝えた子ども文化史「昭和40~49年編」「昭和50~64年編」「昭和30~39年編 」』(小学館)の3冊が刊行された。本記事はその中から、サライ読者にグッとくるトピックスを厳選してお届けする!

* * *

【人類、月へ・2】

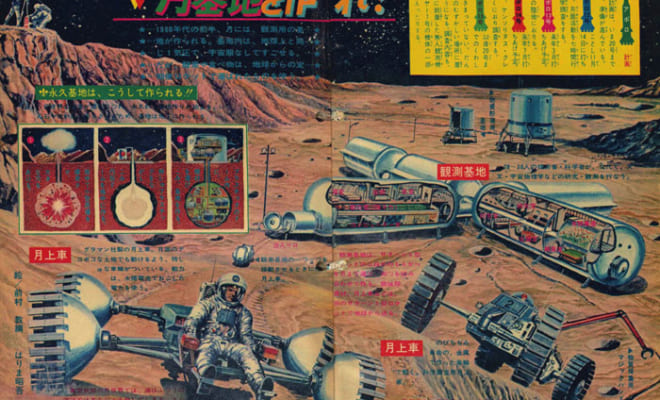

月面基地から月への修学旅行まで

月の開発と月生活の夢

『学年誌が伝えた子ども文化史(昭和40~49年編)』より

将来は、月への旅や月での生活ができる!?

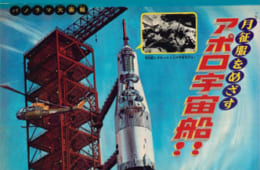

昭和44年(1969年)のアポロ11号の月面着陸という快挙により、さまざまな計画や想像が広がった。

時代の高揚感とともに語られた未来への希望

アポロ計画で成果をあげ、にわかに現実味を帯びた月面基地計画。地球から約38万km、他の星に比べて近くの月に人間が滞在できたら……?

学年誌でも特集されたように希望にあふれた想像をしていたものだった。

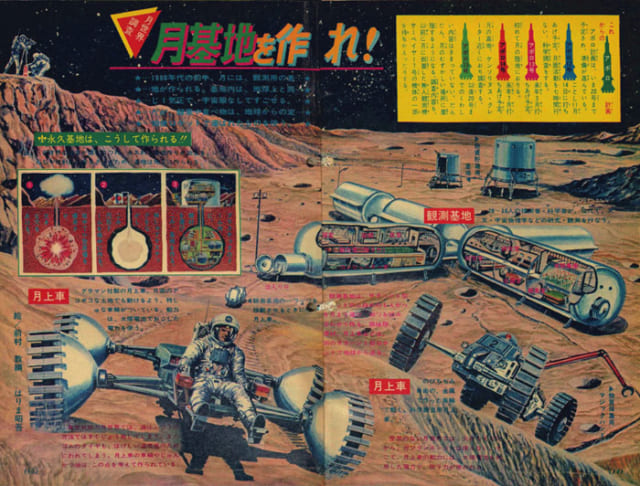

大気のない状態で生活できるよう、太陽が見える昼は110℃、隠れる夜は-170℃という極度の温度差や隕石や放射線をさける永久基地。月面活動する機器の動力は、太陽電池や原子力。科学者たちは交代で研究や観測を行う。「小学六年生」1969年11月号

しかし、いざ計画を始めるとなると、数々の問題があげられることに。水がほとんどなく、空気が極端に薄いことから、太陽や隕石などの影響をダイレクトに受ける過酷な環境。さらにアポロ計画では現在の価値に換算して1350億ドルの費用がかかっており、月へ行くには莫大な費用がかかる。そのわりに成果が少ないという懸念のため、アポロ計画が縮小されたともいわれている。

十数年後には一般人も月旅行が可能になると思われていた時代。実際にアメリカでは月旅行の予約もされていた。かつて火山活動があった名残、地球観測など、月ならでは観光案内などを交えつつ、「もし修学旅行で月に行くなら?」という夢いっぱいのシミュレーション記事も。「小学六年生」1969年11月号

一時、月への関心は薄れてしまったが、21世紀に入り各国で再び月面基地計画が立てられる。人間が生活しづらい環境も、宇宙ステーション開発が進んだことにより、克服できるかもしれない。当時、思い描かれた月での滞在、月の資源の活用など改めて探求されることになる。日本独自の月面基地の設置計画は2025年頃から進められる予定だ。

近い将来、宇宙旅行をすることになったら? そこで直面する身近な問題も豆知識的に紹介。地球上と宇宙空間では日常生活での意外な違いがあるという例で、特に排泄物の処理について詳細に解説しているあたり、学年誌らしさが感じられる。「小学五年生」1969年10月号

※本記事は『学年誌が伝えた子ども文化史 昭和40~49年編』より抜粋・転載したものです。

[ワンダーライフスペシャル]

学年誌が伝えた子ども文化史 ●昭和40~49年編 定価本体1200円+税(ISBN 9784091066107)

●昭和40~49年編 定価本体1200円+税(ISBN 9784091066107)

●昭和50~64年編 定価本体1200円+税(ISBN 9784091066152)

●昭和30~39年編 定価本体1200円+税(ISBN 9784091066183)