大河ドラマや時代劇を観ていると、現代では使うことなどない言葉が多く出てきます。その言葉の意味を正しく理解していなくとも、場面展開から大方の意味はわかるので、それなりに面白くは観られるでしょう。

しかし、セリフの中に出てくる歴史用語をわかったつもりで観るのと、深く理解して鑑賞するのとでは、その番組の面白さは格段に違ってくるのではないでしょうか?

【日本史ことば解説】では、「時代劇をもっと面白く」をテーマに、“大河ドラマ”や“時代劇”に登場する様々な言葉を取り上げ、具体的な例とともに解説して参ります。時代劇鑑賞のお供としていただけたら幸いです。

さて、今回は「人足寄場(にんそくよせば)」をご紹介します。

江戸時代後期、都市の拡大とともに増加した無宿人(むしゅくにん、住居も職もない者)や浮浪者は、治安や衛生の面から深刻な社会問題となっていました。

この問題に対して、老中・松平定信と火付盗賊改役(ひつけとうぞくあらためやく)・長谷川平蔵が取り組んだのが「人足寄場」の設置です。近代的な更生施設の先駆けともいえる制度でした。

「人足寄場」とは?

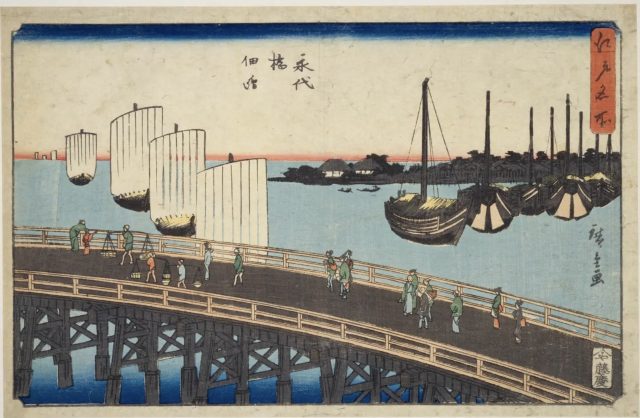

「人足寄場」とは、寛政2年(1790)に江戸幕府が設置した、無宿人や引き取り手のない前科者を収容し、労働と教育を通じて更生させるための施設です。設置場所は隅田川河口にある石川島(現在の東京都中央区佃)で、低湿地帯を整地して建設されました。

広重『江戸名所』永代橋佃島,藤慶.

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/1303555

この構想を提案・実行したのは、老中・松平定信と、火付盗賊改役の長谷川平蔵です。無宿人の急増と治安悪化を受け、両者で具体的な案を練り、長谷川平蔵が創設業務を担いました。

寄場では、大工、塗師(ぬし)、紙漉き、炭団(たどん)作り、米搗き(こめつき)などの職業訓練が行われ、作業に応じた賃金も支払われました。一定の割合(およそ3分の1)は出所時の「生業資金」として積立が義務づけられていました。

仕事ぶりが優れ、心からの改心が認められた者には、商売道具などが与えられ、出所が許される制度もありました。一方で、脱走や規律違反に対しては、死罪を含む厳しい処罰が科されたのです。

文政3年(1820)以降は、追放刑が宣告された有罪者を実際には追放せず、寄場に収容するようになり、「人足寄場」は次第に、近代的な懲役刑(自由刑)としての性格を帯びていくことになります。

「人足寄場」の社会的な意味

当時、江戸の都市部では天明の大飢饉(1781〜1789)の影響などで無宿人が激増し、治安の悪化が懸念されていました。これに対し、人足寄場は単なる「収容施設」ではなく、「更生と授産」を目的とした近代的な社会政策としての性格を持っていました。

寄場では、物理的な労働だけでなく、「心学」の講話による精神的教化も行われたそうです。講師には大島有隣(おおしま・うりん)らが招かれ、囚人たちに善行や勤労の大切さを説きました。

このような仕組みは、世界的に見ても近代的自由刑(懲役刑)の原型として注目されており、アムステルダムの懲役場(1595年創設)とも比較されるほどです。

「人足寄場」ができた結果

人足寄場の設置により、無宿人の強制的な収容と再教育が可能となり、江戸の治安は一定の改善を見せました。文化・文政期(1804〜1830)には常時140〜150人が収容され、天保期(1830〜1844)にはその数が400〜600人にまで増加。

当初は無罪の無宿人や前科者が対象でしたが、文政3年(1820)以降は追放刑の対象者も収容されるようになり、人足寄場は事実上の懲役場へと変貌していきます。

写真は、石川島灯台。

さらに、天保12年(1841)からは、より過酷な油絞り作業が課せられるようになり、自由刑としての性格が一層強まりました。

維新後、石川島の人足寄場は石川島徒場・監獄署へと引き継がれ、最終的には巣鴨監獄、そして現在の府中刑務所へと制度が移行していきました。

まとめ

人足寄場は、江戸の社会問題に対する一時的な対策ではなく、労働と教育による更生という「先進的な矯正思想」に基づいた制度でした。そこには悪を罰するだけでなく、「社会に戻す」ための道筋をつくるという現代にも通じる理念があったといえます。

江戸時代の矯正施設である「人足寄場」は、日本の近代刑務制度のルーツであり、その先進性と実効性は、現代の私たちが振り返るに値する歴史的遺産といえるでしょう。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

文/菅原喜子(京都メディアライン)

HP:http://kyotomedialine.com FB

引用・参考図書/

『日本大百科全書』(小学館)

『世界大百科事典』(平凡社)

『国史大辞典』(吉川弘文館)