文・写真/市川美奈子(海外書き人クラブ/台湾在住ライター)

台湾の飲み物といえば、台湾茶やタピオカミルクティーを連想される方が多いことだろう。しかし最近、それらとは別に、世界の注目を集めている飲み物がある。台湾コーヒーだ。

世界のコーヒーの生産地と言えば、ブラジル、コロンビア、ケニアなど、「北緯25度から南緯25度まで」に位置する国・地域ばかりだ。北緯25度から南緯25度までのこのエリアは「コーヒーベルト」といわれており、世界中で生産されるコーヒーの大部分がこのベルト地帯で栽培されている。

世界地図に着目してみてほしい。台湾本島の最北端にある新北市の富貴角灯台は北緯25度17分、最南端にある屏東県のガランビ灯台は北緯21度54分。つまり台湾はほぼ全域がコーヒーベルトに位置しており、コーヒー生産に非常に適した場所にあるといえる。

2023年、台湾におけるコーヒー豆の生産量は約1034トンであった。20年前の2003年の生産量はわずか35トンだったため、台湾におけるコーヒー豆の生産量は、この20年間で約30倍に拡大したことになる。なお、世界1位のブラジルの生産量は2003年から2023年の20年間で1.7倍(約199万トンから約341万トン)、2位のベトナムは2.5倍(約79万トンから約196万トン)であるから、この20年間で、台湾のコーヒー豆の生産がいかに急成長したかがわかるだろう。

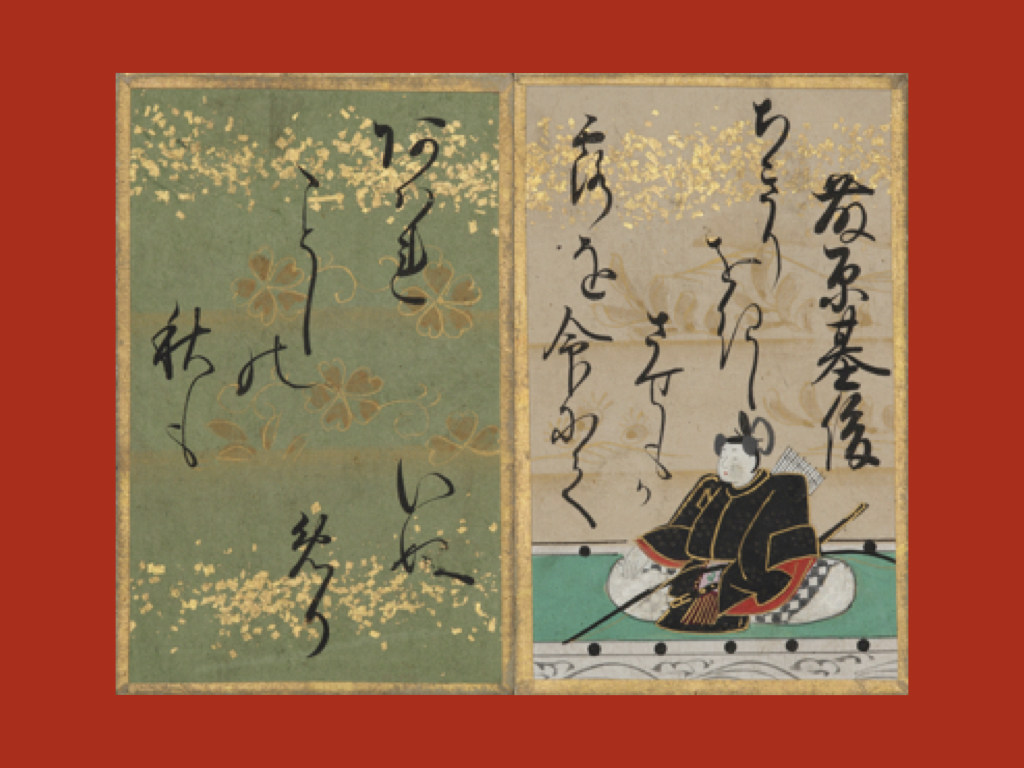

そんな台湾コーヒーの黎明期を築き、発展させたのは、日本から台湾に渡った研究者たちだった。

日台双方の関係者が力を合わせた「北大演習林」

1902年、日本の出先官庁である台湾総督府がコーヒー栽培を試験的に開始。台湾において、コーヒー豆の「アラビカ種」「ロブスタ種」「リベリカ種」の3大原種の栽培が始まった。この中で、台湾で主流になっていったのは「アラビカ種」だった。

日本統治時代の台湾において、これらの台湾コーヒーの研究と発展に欠かせない役割を果たした教育機関がある。北海道帝国大学(現北海道大学)だ。

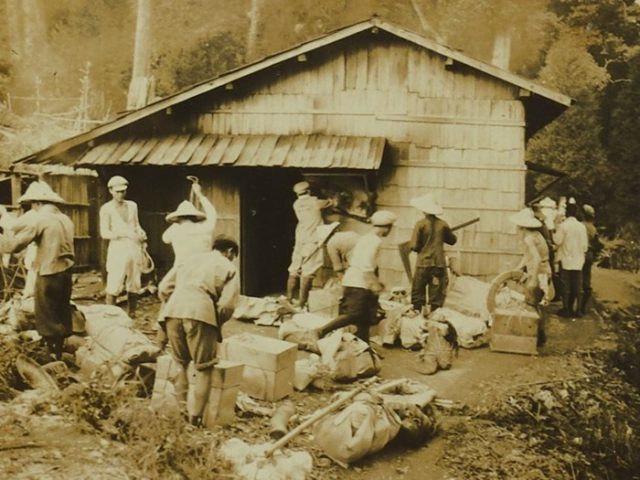

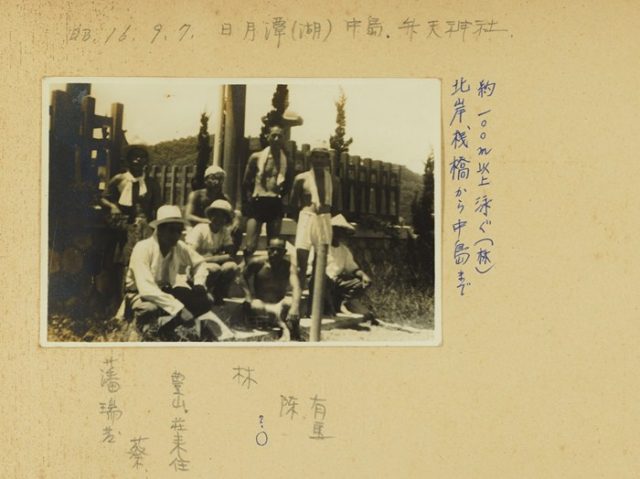

北海道帝国大学では、農学部の卒業生たちを南投(なんとう)県の北海道帝国大学農学部附属台湾演習林(以下「北大演習林」)に送り、台湾におけるコーヒーの栽培について研究を重ねた。

日本統治時代の台湾では、「農業は台湾、工業は日本」という政策が掲げられていた。「札幌農学校」を前身とする北海道帝国大学は農業研究において多くの人材を輩出し、彼らは主に台湾総督府の殖産局で重用され、台湾の農業の発展に貢献した。

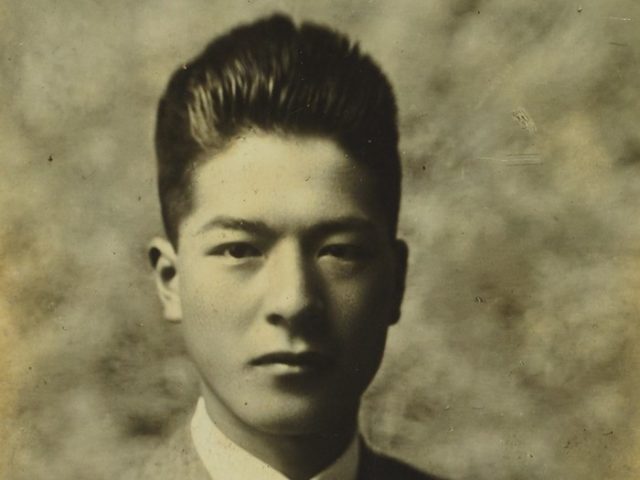

台湾におけるコーヒーの発展に関わった人物は、台湾の初代殖産局長となった橋口文蔵や新渡戸稲造、1938年にコーヒーの本格的な栽培に成功した笹尾修道、その後、1940年から所長として演習林の経営を受け継いだ林平三や、演習林最後の日本人所長として奮闘した佐々木準長など、枚挙にいとまがない。

なかでも林が残した手記や写真からは、当時の作業の様子や、日台の関係者双方が力を合わせて演習林の経営に勤しんでいた様子などが伺える。

日台双方の関係者の惜しみない努力により、この頃、台湾コーヒーは既に一定の品質に達していたといわれている。その品質の高さが評価され、昭和天皇に献上されたこともあるほどだ。しかし戦後、日本人が台湾から引き揚げたことで栽培は一時衰退してしまう。

1950年代後半から60年代前半にかけて、アメリカの援助を受けた台湾のコーヒー生産は勢いを取り戻す。しかし、長い歴史から見ればそれも束の間の出来事であった。

台湾のコーヒー生産面積は1945年の時点で967ヘクタールに達していたが、天皇献上コーヒーを生産した名門生産地の雲林(うんりん)県古坑(ここう)ですら、1981年時点の生産面積は、わずか1.7ヘクタールしか残っていなかったという。

台湾のコーヒー生産が復活したのは、かなり時を経てからのこと。1999年の台湾中部大地震からの復興の過程で、農業部水土保持署が檳榔(びんろう)からコーヒーへの作付転換を推進した。

檳榔は、発芽後に主根が退化したのちに茎の下部から多数の「髭根(ひげね)」が生える不定根で、大雨や地震の際には土砂災害につながりやすい。一方でコーヒーはしっかりと地面に根を張ることから、土砂災害対策に適した作物とされ、作付転換が推奨された。

政府のこの政策転換により、台湾各地でコーヒーの生産が復活。2000年代の台湾は、西洋のコーヒー文化が流入し、海外のスペシャルティコーヒー(豆の栽培から生産、輸送、焙煎、抽出に至るすべての段階で厳格な品質管理が徹底され、素晴らしい風味と個性を持つコーヒー)の普及、バリスタの台頭、そして台湾独自のコーヒー産業の発展が同時に進んだ時代でもあったことから、雲林県古坑や嘉義(かぎ)県阿里山(ありさん)などを中心に、高品質なコーヒーが生産されるようになっていった。これらはいまでも台湾コーヒーの代表的な産地として、存在感を放っている。

台湾コーヒーの魅力とは

台湾コーヒーは、生産者の丁寧な仕事ぶりから来る熟度の高さ、フルーティーで華やかな香り、酸味と苦味が控えめで飲みやすい味わい、なめらかな舌触りなどが評価されており、高値で取引されている。

2024年には、「コーヒー業界のアカデミー賞」と言われている「カップ・オブ・エクセレンス(COE)国際審査会」が、初めて台湾で開催された。これは、スペシャルティコーヒー業界において最も権威がある審査会だといわれている。同時に、世界の専門家から注目されている生豆審査会でもあり、競売イベントでもある。

同審査会を開催するためには、開催国・地域が高い品質のコーヒー豆を生産しており、かつ、国・地域内での審査組織(品質の高いコーヒーを認証・評価できる体制)が整備されていることが重要な要素となっている。台湾がCOEを開催できたということは、台湾のコーヒーの質の高さが世界から認められたことの証左でもある。2020年には、コーヒー豆の品質を評価する国際的機関「コーヒー品質協会(CQI)」で、雲林県産の豆が世界最高の89・25点を獲得した。コーヒー産地として知られるケニアやエチオピアを差し置いての快挙だ。

COEを開催できるほどの高評価を獲得し、世界各地のコーヒー通から熱い視線を注がれている台湾コーヒー。台湾旅行の際には、台湾コーヒーが辿ってきた歴史に思いを馳せながら、台湾コーヒーを味わってみてはいかがだろうか。

日本国内でも、台湾コーヒーを専門に扱う商社「林平三交易公司」(ブランド:HEIZO COFFEE)のウェブサイト https://shop.lightnow.co.jp/ などで購入することができる。

特別な一杯を、ぜひ楽しんでみては。

台湾コーヒーを味わえるカフェ2選

Simple Kaffa(興波珈琲) 華山(かざん)旗艦店

2016年にワールド・バリスタ・チャンピオンシップ(WBC)で世界チャンピオンに輝いた呉則霖(ウー・ザーリン)氏が創業したカフェ。台湾各地に7店舗を構える。華山旗艦店には樹齢700年の木を加工したテーブルがあるなど、内装にもこだわっているのが特徴。広々とした心地よい空間で台湾コーヒーを堪能することができる。座席数は100席。

MRT板橋線「善導寺」から徒歩4分。

台北市中正区忠孝東路二段27号

https://simplekaffa.com/journal/Simple-Kaffa-Flagship

森高砂咖啡館 大稲埕(だいとうてい)総店

台湾コーヒーを専門に扱うカフェ。台湾北部に5店舗を構える。日本統治時代に台湾人が初めて開業した喫茶店があった場所に建てられた。台湾各地から集められた高品質の台湾コーヒーを味わうことができる。本店である大稲埕店では本格的なハンドドリップコーヒーを提供。台湾らしさが色濃く漂う迪化街エリアに位置しているため、コーヒーを片手に迪化街の街並み散策を楽しめるのも魅力。座席数は40席。

台北市大同区延平北路二段1号1楼

https://sancoffee.shop/shop-dadaocheng/

文・写真/市川美奈子 (台湾在住ライター)

民間企業、外務省外郭団体などの勤務を経て、2023年4月から行政機関の職員として台湾に駐在。早稲田大学第一文学部卒。台湾の奥深さに魅了され、台湾各地のさまざまな街を旅行&取材。訪れた先々で、その土地ならではの美食を堪能するのが楽しみ。世界100ヵ国以上の現地在住日本人ライターの組織「海外書き人クラブ」(https://www.kaigaikakibito.com/)の会員。