正しい意味を理解し、適切に漢字が使えているのか、疑問を感じることが増えていませんか? 適当に漢字を使ってしまい、気付かないところで「恥をかいている」ということがあるかもしれません。

Google 先⽣やデジタルデバイスの出現により、便利になった反⾯、情報の中⾝については⼗分な吟味が必要な時代になっております。あなたの“漢字の知識”は確かでしょうか? もう⼀度、確認しておいてもいいかもしれません。

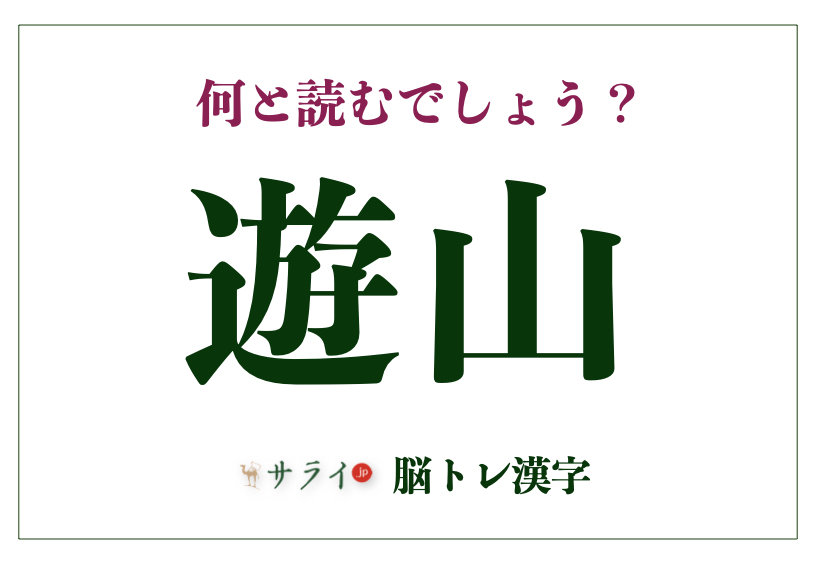

今回は、「遊山」をご紹介します。読み書きをしながら漢字への造詣を深めてみてください。

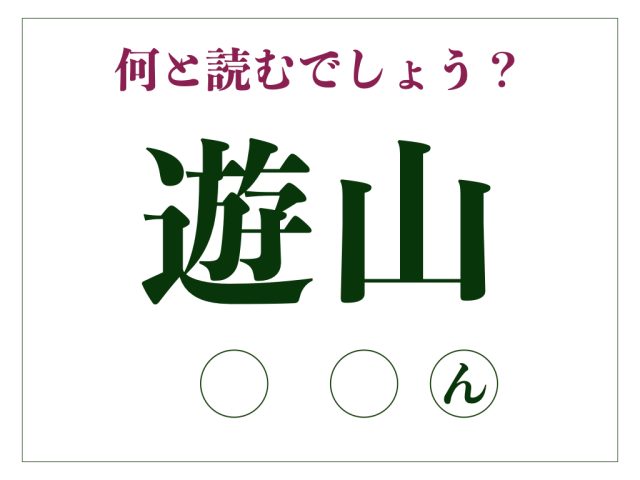

「遊山」は何と読む?

「遊山」の読み方をご存じでしょうか?

正解は……

「ゆさん」です。

「ゆうさん」と読む方も多いのですが、実は「ゆさん」が正解。意外に思われる方も多いのではないでしょうか。

『小学館デジタル大辞泉』では「野山に遊びに行くこと。気晴らしに遊びに出かけること」と説明されています。単なる旅行とは異なり、どこかのどかで風流な響きを持った言葉として親しまれてきました。

「遊山」の由来

「遊山」という言葉は、もともと仏教用語で「修行を終えた後に他山を訪れること」を意味しました。日本では平安時代頃から貴族たちが狩りや花見、紅葉狩りなどのために山野に出かける風雅な遊びを指す言葉として使われ始めたようです。

鎌倉時代以降になると、寺社への参詣も「遊山」の一環として捉えられるようになりました。信仰心だけでなく、道中の景色を楽しんだり、名物を味わったりすることも含めて、一種のレクリエーションとしての意味合いが強まっていったのです。

江戸時代に入ると、「遊山」は庶民の間にも広まります。特に気候のいい春や秋には、家族や友人と連れ立って、近郊の山や景色の良い場所へ出かけ、お弁当を広げたり、茶屋で一服したりするのが一般的な楽しみとなりました。

この頃になると、遊山のための弁当箱である「遊山箱(ゆさんばこ)」も登場します。これは、引き出しや重箱の形をした美しい漆塗りの箱で、中にはご馳走が詰められ、遊山の楽しみを一層豊かなものにしました。徳島県などでは、今でもひな祭りの際に子どもたちが遊山箱を持って野山に出かける風習が残っている地域があるそうです。

現代に生きる「遊山」の心

例えば、週末に家族で公園へピクニックに出かけること。あるいは、友人と連れ立ってハイキングコースを歩き、山頂で達成感を味わうこと。少し足を伸ばして、景勝地で温泉に浸かり、地元の食材に舌鼓を打つこと。これらもまた、現代における「遊山」の一つの形と言えるでしょう。

大切なのは、日常から少し離れて、自然や文化に触れ、五感を解放し、心の栄養を補給すること。そう考えると、「遊山」という言葉が持つ、ゆったりとした時間の流れや、精神的な豊かさを求める心は、いつの時代も変わらない人間の普遍的な願いなのかもしれません。

***

いかがでしたか? 今回の「遊山」のご紹介は皆様の漢字知識を広げるのに少しはお役に立てたでしょうか? 気軽なお出かけの折に、「今日は遊山にでも行ってみようか」と呟いてみる。そんな粋な使い方も素敵ですね。

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com