字画も少なく、しょっちゅう⽬にする簡単な漢字。読めそうなのに、いざ声に出して読もう とすると、正しく読めるかどうか⼼配になって、思わず声を細めてしまう漢字ってありませんか?

サライ世代ともなりますと、いったん思い込み認知をしておりますと、なかなかイニシャライズ(初期化)が難しいですよね。簡単な漢字であっても、確認学習をしていただくことで、思い込み認知をイニシャライズできる機会になると思います。

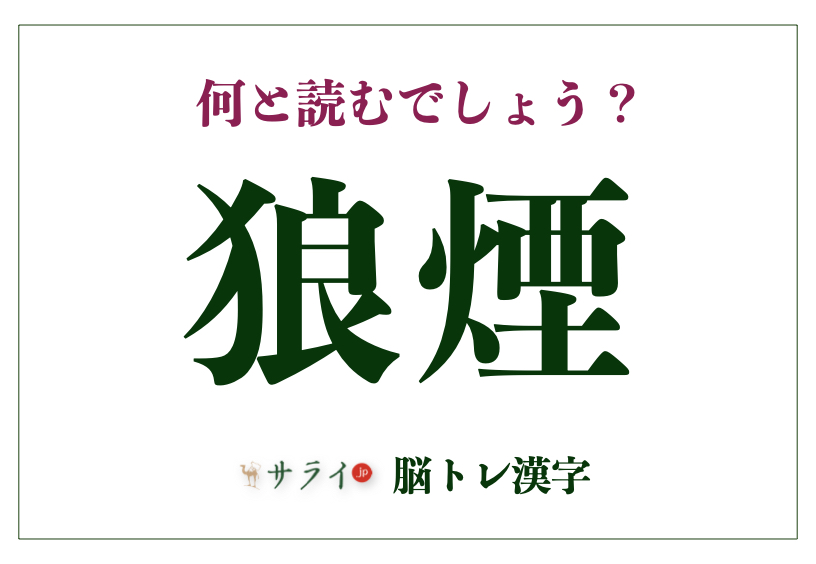

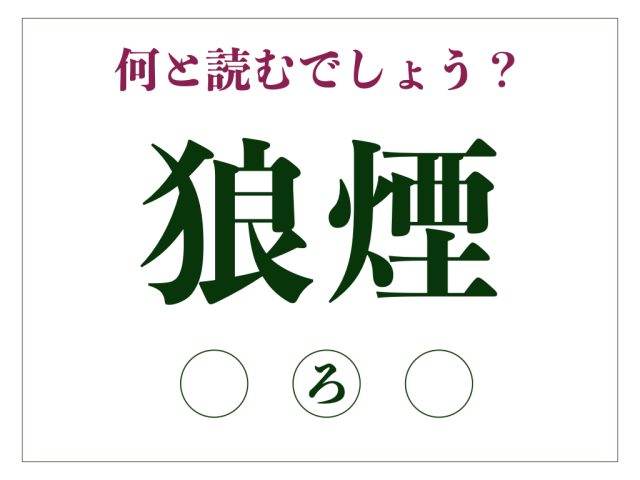

今回は、「狼煙」をご紹介します。 漢字への造詣を深めてみてください。

「狼煙」は何と読む?

「狼煙」の読み方をご存じでしょうか?

正解は……

「のろし」です。

『小学館デジタル大辞泉』では「合図や警報のために、薪(たきぎ)・火薬などを用いて高くあげる煙」と説明されています。

「ろうえん」とも読みますが、一般的に「のろし」と読みます。日常ではあまり使わないため、見慣れない漢字かもしれません。

「狼煙」には「上げる」という表現が添えられることが多く、「狼煙を上げる」は「合図の火を焚いて知らせる」という意味で使われます。また、比喩的に「狼煙を上げる」という表現が使われることがあり、「新たな挑戦や動きの始まり」を意味することもあります。

たとえば、政治や社会運動の「狼煙を上げる」という言い回しは、何か新たな活動の合図・始動を象徴する言葉として親しまれています。

「狼煙」の由来

「狼煙」という言葉の由来、特に「狼」の字が使われている理由については、興味深い説があります。

それは、狼の糞を燃やした煙がまっすぐ高く立ち上りやすく、遠くからでもよく見えたため、これを合図に用いたというものです。古代中国では、乾燥させた狼の糞を、枯れ草や木の枝などと一緒に燃やして、その煙を通信手段として利用していたといわれています。

狼の糞には油分が多く含まれているため、煙が黒く濃く、風にも流れにくくまっすぐ立ち上る性質があったと考えられています。

「狼煙」が繋いだ情報網

「狼煙」は、古代から中世にかけて、主に山岳地帯や防衛線で使われた重要な連絡手段でした。火を焚いて煙を上げるだけでなく、決められた回数や形で煙を操作し、合図の内容を伝達したとされます。現代でいえば、無線通信のような役割を果たしていたのですね。

現代では、携帯電話やインターネットなど、瞬時に情報をやり取りできる便利な手段が当たり前になりました。しかし、かつて人々が、煙という自然現象を巧みに利用し、知恵を絞って情報を伝えようとしていたことに思いを馳せると、その工夫と努力に頭が下がる思いがします。

狼煙の煙は、単なる煙ではなく、そこに込められた人々の想いや願い、そして歴史の重みを乗せて空に立ち上っていたのかもしれません。

***

いかがでしたか? 今回の「狼煙」のご紹介は皆様の漢字知識を広げるのに少しはお役に立てたでしょうか? 一筋の煙に、壮大な歴史ロマンと先人の知恵が詰まっているのですね。

来週もお楽しみに。

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com