日本人の約8割が「疲れている」と回答するなど、疲労は現代的な“国民病”と言われます。仕事や人間関係のストレス、運動や睡眠の不足、スマートフォンへの依存など、様々な原因が指摘されますが、医学的に間違った「食事のあり方」を問題視するのが牧田善二医師です。新著『疲れない体をつくるための最高の食事術』が話題の牧田医師が解説します。

解説 牧田善二(まきたぜんじ)さん(糖尿病・アンチエイジング専門医)

牧田式ミラクルフード:アルコール

意外に思われるかもしれませんが、私が推奨するミラクルフードとして、アルコールが入ります。多くの患者さんを診てきた経験からも、私自身の体験からも、アルコールは健康に恩恵をもたらし、疲労回復に寄与します。

一般的に言われているようなリラックス効果があるのはもちろんのこと、上手にお酒を飲みながら食事をすることで、血糖値のコントロールがうまくいくからです。

私の患者さんたちの多くは、「FreeStyleリブレ」という測定器を用いて、普段から自分の血糖値の変化を把握しています。

この機器は、食事中はもちろん、入浴中も就寝中もずっと装着していられるため、「どんな状況で血糖値がどう変動するか」が一目でわかるのです。

私自身も、食事内容が血糖値に与える影響について、自分の体を使ってたびたび実験・調査を繰り返しています。

その結果、患者さんたちと私が共に明確に認識しているのが、「ビールや紹興酒、甘い梅酒などを除いて、アルコールは血糖値を上げない」ということです。

むしろ、お酒を飲むと血糖値は下がります。実際に「アルコール性低血糖」という症状があり、生化学の教科書にもその実例が載っています。

血糖値が上がらなければ、疲れないし太りません。ですから、アルコールを上手に生活に取り入れている人は、案外、健康なのです。

みなさんの周囲の人たちを思い起こしてください。お酒好きの人は太っているでしょうか。そうではなく、むしろスマートな人が多いのではないかと思います。

反対に、巨体をゆらし、息を切らして歩いているような人は、お酒よりも米飯や麺類などの主食が好きではありませんか。

あるいは、糖質の多いビールばかり飲んでいたり、飲んだ後にシメのラーメンを食べたりしていませんか。

要するに、疲労や肥満を呼ぶのは糖質であり、アルコール成分ではありません。

焼き鳥、刺身、冷や奴、枝豆、鍋……など糖質の少ないメニューをおつまみに、お酒を飲んで夕食を終わらせる人は太りません。

お酒を飲まずに米飯をたくさん食べる人が太るのです。

加えて、お酒を飲まない人たちの夕食は短時間で終了します。

同じものを食べるのでも、時間をかければ血糖値の上昇は緩やかになります。お酒を飲みながらゆっくり食べることが、健康維持にも疲労回復にも繫がります。

蒸留酒に糖質はほぼ含まれない

また、信頼の置ける研究で、アルコールは体内のAGEを半分近くにまで下げるという報告もなされています。

こうしたことから、飲める人は大いに飲んだらいいと私は思っています。

もちろん、アルコールをミラクルフードにできるのは、「飲める体質の人」という前提があります。

アルコールは「アセトアルデヒド脱水素酵素」によって分解されますが、日本人にはこの酵素の活性がまったくない人が約4%います。活性はあるけれど弱い人が約40%。残りの約55%は欧米人と同じように飲めるタイプです。

では、多数派はどれかといったら55%の飲める人たちです。それなのに、弱い人たちが結構いるためでしょうか、日本では「お酒は体に良くないもの」という思い込みが浸透しているように思えます。この思い込みによって、飲める人たちまでもがセーブしているのは残念な話です。

なお、ウイスキー、ジン、焼酎などの蒸留酒に糖質はほぼ含まれません。

醸造酒であるワインや日本酒には、わずかに糖質が含まれますが、血糖値を上げるほどではありません。むしろ、健康にいい効果があるのでおすすめです。

2004年に行われたドイツの研究では、白ワインに瘦せる効果があることがわかっています。おそらく、白ワインに含まれる「酒石酸」という成分の働きによって血糖値が下がるからではないかと推測されています。

一方、赤ワインのポリフェノールは疲労や老化を予防する作用があります。世界一長生きしたフランス人女性ジャンヌ・カルマンさんは、赤ワインを愛飲していました。

また、日本酒にはアミノ酸が含まれ、美肌効果があります。

しかも、体内で生成することができない必須アミノ酸のリジン、トリプトファン、ロイシン、イソロイシン、運動時のエネルギー源になるアラニン、内分泌・循環器系機能の調整や成長ホルモンの分泌を促すアルギニン、免疫機能の維持や消化管を守るグルタミン酸などがバランス良く含まれています。

とくに、醸造アルコールを添加していない純米酒には、アミノ酸が2つ以上結合したペプチドが多く含まれます。これらのペプチドは、皮膚の保護や保湿に大きな効果を発揮することがわかっています。

アルコールは「飲み方」が重要

私は、毎日の夕食には白ワインを中心にアルコールを楽しんでいます。

ただし、一気に大量に飲むようなことはしません。同時にミネラルウォーターも1リットル以上、必ず飲みます。それによって血中アルコール濃度が薄まるため、悪酔いすることもありません。

このように、健康を維持し、疲れ知らずでいるために、アルコールは「飲み方」が重要です。

いわゆる「やけ酒」は最悪。なにも食べずに強いお酒をがぶがぶ飲めば、胃が荒れますし、肝臓にも大きなダメージを与えます。

かといって、ピザやポテトフライなど糖質の多いものをつまみにすれば、血糖値が上がってしまいます。

本当は強くないのに、無理して飲むのもいけません。お酒の弱い人が飲みすぎると、血圧が上がって脳卒中になりやすいことがわかっています。

また、食道がんや口腔がんのリスクも上がります。

アルコールが苦手な人は、糖質量に配慮したノンアルコール飲料や炭酸水などを食事と一緒に楽しむのもいいでしょう。欧米では食事中に炭酸水を飲む人が少なくありません。

要するに、米飯やパン、麺類などの主食をぱくぱく食べて短時間で終了するような夕食は避けたほうがいいということです。

***

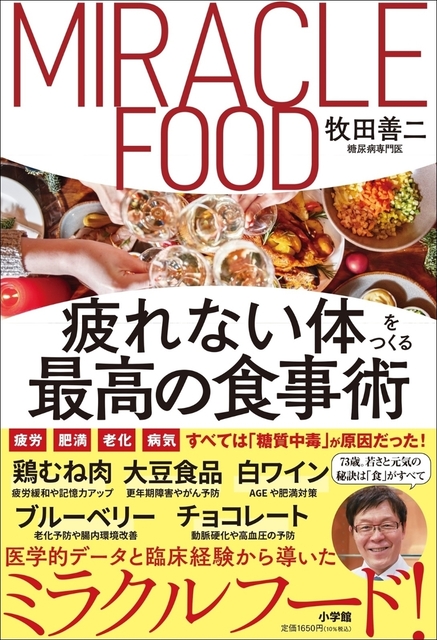

世界最新の医学的データと20年の臨床経験から考案『疲れない体をつくる最高の食事術』

現代人の疲れは過労やストレスではなく、「食」にこそ大きな原因がある。誤った知識に基づく食事は慢性疲労ばかりか、肥満や老化、病気をも呼び込む。健康長寿にも繋がる「ミラクルフード」の数々を、最新医学データや臨床経験を交えながら、具体的かつ平易に解説している。

牧田善二/著 四六判208ページ 小学館刊 1650円(税込)