ようこそ、“好芸家”の世界へ。

「古典芸能は格式が高くてむずかしそう……」そんな思いを持った方が多いのではないだろうか。それは古典芸能そのものが持つ独特の魅力が、みなさんに伝わりきっていないからである。

この連載は、明日誰かに思わず話したくなるような、古典芸能の力・技・術(すべ)などの「魅力」や「見かた」にみなさんをめぐり合わせる、そんな使命をもって綴っていこうと思う。

さあ、あなたも好事家ならぬ“好芸家”の世界への一歩を踏み出そう。

第16回は歌舞伎の世界。あらゆる分野の古典芸能で題材となっている、日本の冬の風物詩「忠臣蔵」。時代を超えて受け継がれてきた魅力についてお伝えしよう。

文/ムトウ・タロー

画像提供:東京都立図書館

冷たく張り詰めた空気と草木も眠る漆黒に包まれた冬の江戸の夜。前日の大雪が降り積もった静寂を破るように、一人また一人と男たちが踏みしめる足音が、白く染まった道を埋めていく。

彼らが向かうは吉良上野介(きらこうずけのすけ)邸。門前に集いし47名の中心には、火事兜の元赤穂藩城代家老・大石内蔵助(おおいしくらのすけ)。手にした山鹿流(やまがりゅう)の陣太鼓を叩きならせば、いよいよ亡き主君・浅野内匠頭(あさのたくみのかみ)の仇討ちが幕を開ける……。

一度は見聞きしたことがあるかもしれない日本史の大事件、赤穂浪士の討ち入り。物語の季節である師走に合わせて、歌舞伎や文楽、落語、講談、そして浪曲でも「忠臣蔵もの」は舞台に上がることが多い。まさに古典芸能を通して感じる「冬の風物詩」である。

「赤穂浪士の討ち入り」とは?

画像提供:東京都立図書館

そもそも、元禄15(1704)年12月14日未明に起きた「赤穂事件」(現在の兵庫県赤穂市周辺にあたる赤穂藩の浪士47名による吉良上野介邸討ち入り)は、その前年の3月14日、赤穂藩主・浅野内匠頭長矩(ながのり)が、江戸城「松の廊下」で、吉良上野介義央(よしなか)に刃傷沙汰に及んだ事に端を発している。浅野内匠頭は即日切腹、赤穂藩は取り潰しとなった。

江戸時代、武家の中では「喧嘩両成敗(けんかりょうせいばい)」がしきたりとされた。しかし上野介の側にはお咎(とが)めなし。この裁定に不服を申し立てた赤穂藩の家臣たちは「城を枕に皆で切腹をして、幕府に抗議を!」「いやいや、吉良上野介の首を取る!」と、様々な思いをぶつける。

家臣団のまとめ役である大石内蔵助は、浅野家の再興を第一に東奔西走するが、望み叶わず。内蔵助は吉良邸への討ち入りを決意するが、それ以降、内蔵助は隠居先の京都・山科(やましな)で遊興に耽る。一日も早い討ち入りを懇願する家臣たちに迫られたとき、内蔵助は遊び惚(ほう)ける姿を見せて相手を油断させる手を打っていたのであった。そして主君の切腹から1年9か月後、大石率いる浪士たちは、その悲願を成就する……。

この一連の事件を、なぜ「忠臣蔵」と呼ぶのか。

これは現在でも歌舞伎や文楽で高い人気を誇る演目『仮名手本忠臣蔵』からきている。この作品は浄瑠璃作者である二世竹田出雲(たけだいずも)・三好松洛(みよししょうらく)・並木千柳(なみきせんりゅう)による合作で生み出され、寛延元(1748)年8月に大坂竹本座で人形浄瑠璃として初演された。

当時、事件の当事者の名前をそのまま作品で使うのは公序良俗に反するという取り決めがあったために、この「仮名手本忠臣蔵」では大石内蔵助は「大星由良之助(おおぼしゆらのすけ)」という名前で登場し、そのほかは南北朝時代の「太平記」をモチーフにした役名となっている(この作品が生まれた時点で、「太平記」は歴史の一部と認識されていたために、このような扱いになる)。

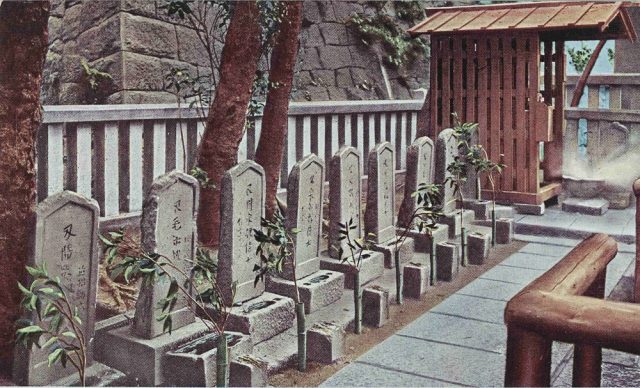

画像提供:東京都立図書館

47人にそれぞれの人生がある。

赤穂浪士47人をはじめ、彼らを支える家族や友人、吉良側の人間たち、さらには幕府の関係者まで、数多くの人間がこの物語に関わっている。それによって、主軸となる討ち入りの話だけでなく、そこに至るまでの枝葉の話、その関係性のある人間たち個々人のドラマも「外伝」というかたちで相次いで生まれている。今の言葉でいうところの「スピンオフ」作品である。

画像提供:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

歌舞伎や文楽の『仮名手本忠臣蔵』の中でも、討ち入りに向かう浪士たちと、彼らに関わる人々の多くのエピソードが描かれる。

身を潜めていた元藩士の早野勘平(史実は萱野三平(かやのさんぺい))が、不幸なすれ違いの果てに、志半ばで腹を切る場面である通称「六段目(正式名:与市兵衛内勘平腹切の場)」などは、浅野家断絶から討入へと向かう困難の渦に巻き込まれる人間の悲劇を描いた代表的かつ有名なものである。

画像提供:『カラー文楽の魅力』淡交社 1974より。撮影:三村幸一

さらには、討ち入りに直接かかわっていない人々の物語も生み出される。こちらの代表作は『松浦の太鼓』。討ち入りが起きた吉良上野介の「お隣さん」(吉良邸に隣接する館)である松浦侯が、赤穂の浪士たちが吉良邸に討ち入らないのを苦々しく思っていたところに討ち入りが始まり、「助太刀じゃ!」と喜び勇んで討ち入りに加勢しようとする物語である。

語られ続ける数多のドラマ

講談「赤穂義士銘々伝」では、赤穂浪士それぞれの討ち入りに向かうまでの人生が描かれ、語られる。

47人の浪士たちは討ち入りという事実を隠している者が大半である。その時が来るまで、本心を語らない姿が多く描かれ、いずれ討ち入りがあるとわかっている私たち見ている側の気持ちを揺さぶる。

画像提供:東京都立図書館

討ち入り前日、兄と最後の別れをしに来たが兄が留守だったために、兄の紋付羽織を目の前に酒を飲む「赤垣源蔵徳利の別れ」、泥酔した男が無礼を働いた相手が赤穂浪士・神崎与五郎であったことを知って自らの過ちを悔い改める「神崎与五郎の詫び証文」など浪士たちの討ち入りまでの人生模様が描かれている。

浪曲では「南部坂雪の別れ」が有名。吉良邸討ち入りを控えた大石内蔵助が、浅野内匠頭夫人・瑤泉院(ようぜんいん)に別れを告げる物語。討ち入りの決意を述べようとする内蔵助だが、吉良の間者(スパイ)が潜んでいることを察知し、途端に「仕官先が決まりましたのでお別れに……」と咄嗟に噓をつく。夫の仇を討ってくれると信じていた瑤泉院は怒りに震える。別れの品として内蔵助が差し出したのは自らの思いをしたためた和歌の巻物。

内蔵助が屋敷を去ったその夜、間者がその巻物を盗もうとしたところを取り押さえられる。もみ合いの中の弾みで巻物の中が明らかになった時、そこには四十七士の血判状が……「内蔵助、許せ……」という瑤泉院の思いが、聞く者の心を揺さぶる。

画像提供:東京都立図書館

人気の理由は「人を想う」物語にあり

人形浄瑠璃にはじまり、歌舞伎、話芸にひろがり、数多くのエピソードを生み出した忠臣蔵。今なお根強い忠臣蔵の人気の根底にあるものは、忠臣蔵が「人を想う」物語だからではないだろうか。

例えば、歴史上よく出てくる「忠義」という言葉がある。上の人間に対して「まごころを尽くして仕えること」を意味する。忠臣蔵ではこの「忠義」が人々を感動させている要素として考えられているが、これもまた、特定の人に対する強い思いを意味するものである。まさに「人を想う」ことそのもの。

主君の敵を討つために生きる赤穂の浪士たち、彼らを支える人たち。さらには討たれる側である吉良側でも、それぞれに「人を想う」姿が描かれている。いつの時代も変わらない、「人を想う」ことの愛おしさ、そしてかけがえのなさが、このエピソードには数多く含まれている。

ひと昔前までは、年末年始にいずれかのテレビ局が「大型時代劇スペシャル」と銘打って「忠臣蔵」を制作していた。また、戦前・戦後を通じて、日本映画界では事あるごとに「忠臣蔵」が作られてきた。ひとたび製作がはじまれば、数多くの主役級の俳優が一堂に返す作品となり、「オールスター大型時代劇」などと大々的な宣伝が打たれていたものである。

最近ではこういう傾向はめっきり少なくなったが、この冬も十二月の京都・南座で『仮名手本忠臣蔵』、東京・歌舞伎座で十二月に「俵星玄蕃(たわらぼしげんば)」、一月に「荒川十太夫(あらかわじゅうだゆう)」という、講談の『赤穂義士外伝』の一説が歌舞伎の演目として上演されている。今の時代でも「忠臣蔵」は不滅の人気演目なのである。

様々なかたちで今もなお人々の心に記憶を残す忠臣蔵という物語。時代が未来へ進んでいくとしても、「人を想う」人間たちの生きざまの物語を大切にしていきたい。

文/ムトウ・タロー

文化芸術コラムニスト、東京藝術大学大学院で日本美学を専攻。これまで『ミセス』(文化出版局)で古典芸能コラムを連載、数多くの古典芸能関係者にインタビューを行う。

※本記事では、存命の人物は「〇代目」、亡くなっている人物は「〇世」と書く慣習に従っています。