ようこそ、“好芸家”の世界へ。

「古典芸能は格式が高くてむずかしそう……」そんな思いを持った方が多いのではないだろうか。それは古典芸能そのものが持つ独特の魅力が、みなさんに伝わりきっていないからである。この連載は、明日誰かに思わず話したくなるような、古典芸能の力・技・術(すべ)などの「魅力」や「見かた」にみなさんをめぐり合わせる、そんな使命をもって綴っていこうと思う。

さあ、あなたも好事家ならぬ“好芸家”の世界への一歩を踏み出そう。

第7回目は歌舞伎の世界。様々な芸能で語り継がれる「怪談」の面白さ……いや、怖さの世界をご紹介しよう。

文/ムトウ・タロー

写真提供:東京都立図書館

「怪談物」の怖さは、現代のホラームービーに通じる

「日本の夏の風物詩」といえば、夏休みや旅行、高校野球、そうめん、麦茶、平和と鎮魂の祈りを思い浮かべる方もいるかもしれない。更には、うだるような真夏の暑さを一瞬にして冷やしてしまうような怖い話「怪談」をテーマにした物語「怪談物」が挙げられる。

「怪談物」の使命は何といっても、観客を怖がらせること。現代で考えれば、映画の『リング』や『呪怨』など、心霊現象によって生み出される状況と、不可思議な現象で恐怖を生み出すジャパニーズホラームービーが、ハリウッドでもリメイクされるほど世界的な評価を受けている。

その原点ともいえる「怪談物」も長きにわたり、多くの観客を震え上がらせてきた。『リング』の貞子のようにテレビ画面から出てくる、というような描写が、歌舞伎の演目にもある『番町皿屋敷』をはじめとした「皿屋敷もの」の悲劇のヒロイン「お菊さん」が井戸の中から現れて “いちま~い、にま~い” と皿を数えていく姿と重なって見えるのは、私だけだろうか。

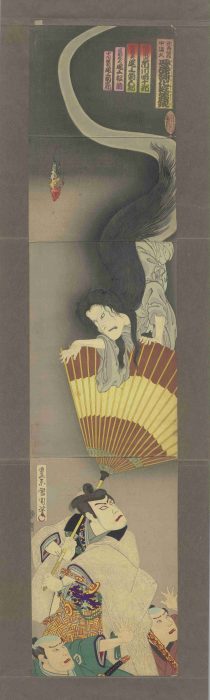

画像提供:東京都立図書館

しかし一方で、その異質な現象に遭遇する人々の姿も、私たち観客は目にする。「お化け」の存在をより怖くするためには、お化けが出る前の場面を、より怖くしなければならないと考えられていた。「四谷怪談もの」に限っていえば、歴代の歌舞伎俳優たちは、その場面に重きを置いていたとされる。

明治時代の名優・五世 尾上菊五郎(1844~1903)は『四谷怪談』に関する芸談の中で「ココは少し惨酷の様ではありますが、また惨酷過ぎる程にやりませんと、後でお化(原文ママ)が怖くならないので御座います」(『五代尾上菊五郎~尾上菊五郎自伝~』)と語っている。

「ココ」とは『東海道四谷怪談』(通称『四谷怪談』)の名場面、「浪宅(ろうたく)」の場である。民谷伊右衛門(たみやいえもん)の妻・お岩は、知人からもらった薬を毒薬と知らずに飲んでしまい、顔がおどろおどろしく爛(ただ)れ、長い黒髪を櫛で梳(す)けばバラバラと髪の毛が落ちていく。その姿は確かにこの世のものとは思われない怪奇そのものである。このお岩の姿をいかに惨酷に見せられるか、それを歴代の歌舞伎の名優たちは様々な工夫を凝らして挑んできた。

さらに、その怖さを増幅させる存在がいる。お岩と不義密通をするよう伊右衛門に脅され、それゆえにお岩の恐ろしい顔を目にしてしまった按摩宅悦(あんまたくえつ)である。宅悦役の俳優が見せる恐怖に震える姿を見て、観客たる私たちは恐怖を共感する。いわば「怖がっている人間の姿を通しての恐怖体験」である。

望まずして、恐怖を生み出す存在になってしまったお岩。考えてみれば、彼女は産後の体調も良くない中、庄屋(しょうや)の娘に言い寄られて、妻がいる身ながら婚姻の約束をしてしまった夫の目論見によって、遂には命を失ってしまう。明らかに悲劇のヒロインだ。

二代目 中村七之助(1983~)がお岩に初役で臨むときに、私は話を聞いたことがある。彼はお岩という役に対し、“自分から怖がらせるつもりはない” と述べる一方で、“哀れみや悲しさを見せる” と話していた言葉が印象的だった。

こんなにも悲しい人間の姿を強調させることもまた、『四谷怪談』の物語後半に亡霊となった姿が、より強い恐怖を生み出すことになる。伊右衛門にとっては、奇々怪々な出来事が次々と襲いかかる、まさに地獄絵図のような光景である。

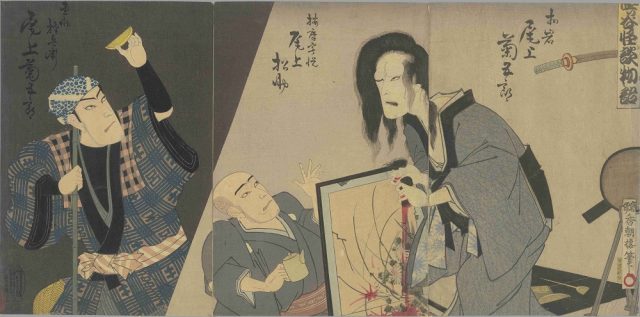

画像提供:東京都立図書館

音の演出までも、恐怖を増長させる

「怪談物」の不気味さや恐怖心を観客に搔き立てるのは、俳優の演技などの視覚的な要素だけにとどまらない。

かつて私が観た『東海道四谷怪談』では、お岩さんが自邸で毒薬とは知らずに薬を服用するまでの一連の流れが、水が滴る音さえ聞こえてきそうな無音の中で進められる。そして時おり爪弾(つまび)かれる三味線の音が、照明が最大限に抑えられた仄(ほの)暗い舞台の中に異様な緊張感を与えている。

一方、落語家・初代 三遊亭圓朝(1839~1900)が創作し、歌舞伎の題材にもなった『怪談牡丹燈籠』(かいだんぼたんどうろう)という怪談噺がある。

本作の見どころは、以下の通り。死んでしまった武家の娘・お露(つゆ)が、恋人の浪人・萩原新三郎(はぎわらしんざぶろう)に夜な夜な会いに来る場面。お露の履いている下駄の “カラン、コロン” という音が、亡霊の近づいてくる合図なのだ。噺家が “カラン、コロン” と口にするのも怖ければ、歌舞伎で実際の下駄の音で “カラン、コロン” となるのも怖い。これもまた、亡霊に遭遇する場面の得も言われぬ緊張感を、私たち観客に与えてくれる。「怪談物」の魅力はその多彩な「音」を体感すること、その数々も怖さを増長させるものなのである。

画像提供:東京都立図書館

真の恐怖を抱えるのは「人」である

今なおさまざまな「怪談物」が歌舞伎をはじめ落語や講談で親しまれている。そのストーリーは、人間の情念が亡霊や怪奇現象に変貌するところから考えても、真の恐怖を抱えているのが「人」であるということを浮き彫りにするものである。いつの時代も人の恨みや怨念が生み出す恐怖は変わっていないのかもしれない。

この夏も、五代目 坂東玉三郎(1950~)による「お岩さん」が京都・南座にお目見えしている。彼女が発する寂しさ、悲しみ、恨み、そして怒り……。六代目 片岡愛之助(1972~)が演じる「民谷伊右衛門」や、四代目 片岡松之助(1948~)が演じる「宅悦」の目の前の恐怖に狼狽する姿……。

さらに十月の大阪松竹座では「日本怪談歌舞伎」と銘打って、『リング』の貞子を歌舞伎に登場させる新しい恐怖の試みも行われる。

たくさんの「怖いもの」で溢れている「怪談物」、真夏のひと時に、人が怖がる姿、人とお化けが曝(さら)け出す恐怖を味わいに行ってみてはいかがだろうか。

文/ムトウ・タロー

文化芸術コラムニスト、東京藝術大学大学院で日本美学を専攻。これまで『ミセス』(文化出版局)で古典芸能コラムを連載、数多くの古典芸能関係者にインタビューを行う。

※本記事では、存命の人物は「〇代目」、亡くなっている人物は「〇世」と書く慣習に従っています。