大阪城内の豊国神社にある豊臣秀吉の銅像。

豊臣秀吉の才能のひとつに「人たらし」と呼ばれる対人交渉術がある。相手の心情を理解してその懐に飛び込み、最終的には自らの意にしたがうように籠絡(ろうらく)することだ。

秀吉の人たらしの手法をひと言でいえば、「気づかい」といえるだろう。低い身分出身の秀吉が這い上がっていくには、上からも下からも慕われることが必要だったのだ。

秀吉の気づかいは女性関係にも見ることができる。秀吉には正室の「北政所(きたのまんどころ)」(おね)のほか、「淀殿(よどどの)」(茶々〈ちゃちゃ〉)をはじめとした多くの側室がいたが、秀吉が彼女らへ送った手紙からは秀吉の人間味あふれる素顔をうかがうことができる。ここでは秀吉が愛する女性たちに送った手紙のいくつかを紹介しよう(手紙は部分。現代かなづかいに変えている字句もあり)。

■「どうして手紙をくれないのだ?」〈北政所宛て 〉

「そなたより久しく御おとつれなく候(そうろう)まま、御心もとなくおもひまいらせ候て、わざと筆をそめ申し候(中略)ねんごろに返事まち申し候」

「あなたから長らく手紙がこないので不安になって書いている。心から返事をお待ちしています」

天正18年(1590)の小田原攻めの最中、陣中から正室・北政所に送ったもの。返信を懇願している文面だ。

このとき秀吉は54歳、北政所は43歳(諸説あり)で、秀吉の愛妻家ぶりがうかがえる。北政所は秀吉が織田信長の足軽組頭だった頃に結婚し、以後、秀吉の天下取りを支えた。秀吉没後は剃髪して高台院と称し、政治の表舞台から身を引いた。

■「添い寝を楽しみにしておれよ」〈淀殿宛て〉

「廿日(はつか=天正18年9月20日)頃に必ず参り候て、若ぎみ抱き申すべく、その夜さに、そもじをも側に寝させ申し候べく候。折角(せっかく)御まち候べく候」

「20日には必ずそちらに行って、若君を抱っこしよう。その夜にはお前さまも側に寝かせるから楽しみに待っておれよ」

小田原北条氏を滅ぼしたのち、秀吉は奥州(東北)を平定。天正18年9月1日に京都にめでたく凱旋した。淀城(京都市伏見区)に住む側室の淀殿と愛児の鶴松(つるまつ=淀殿が生んだ男子)に一日も早く会いたくて送った手紙。愛情とユーモアにあふれた内容だ。

淀殿は近江の大名・浅井長政と織田信長の妹・お市の長女で、幼名は茶々といった。秀吉より32歳年下で、秀吉の没後は豊臣家家中を支配する。大坂夏の陣では真田信繁(幸村)ら諸国の浪人を集めて籠城し、大坂城と命運をともにした。

■「子供はほしくない」〈北政所宛て〉

「又にのまるとの(二の丸殿)、ミもち(身持=懐妊)のよし、うけ給(たまわり)候、めてたく候、われわれは小(子)ほしく候はす候まま、其心へ候へく候、大かう(太閤)こ(子)ハ、つるまつ(鶴松)にて候つるか、よそへこ(越)し候まま、にのまる(二の丸)殿はかりのこ(子)にてよく候はんや」

「二の丸殿(淀殿)が懐妊したという知らせを受けた。めでたいことだ。自分は殊更に子は欲しくない。この太閤の子には鶴松がいたが、もうこの世にはいない。今回の腹の子は二の丸殿(淀殿)だけの子である」

淀殿が生んだ鶴松は天正19年8月に3歳(満2歳)で夭折し、秀吉は大いに嘆き悲しんだ。そののち秀吉は中国・朝鮮征服の野望を実行に移し、朝鮮へ出兵。この手紙は文禄2年(1593)5月22日に、朝鮮出兵の本営である名護屋(佐賀県唐津市)から送った手紙だ。

秀吉は淀殿の懐妊の知らせを受けて跳び上がりたいほど嬉しかったに違いない。しかし子を産んでいない北政所の心情に配慮して、わざと悪びれている。淀殿は男子を出生、「拾い」と名付けられた子がのちの豊臣秀頼である。

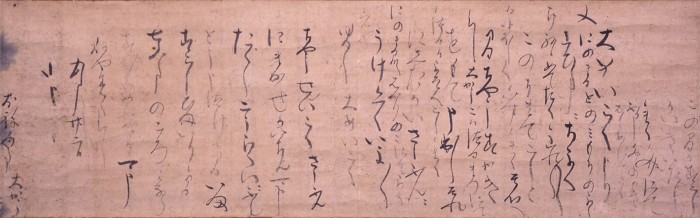

北政所宛豊臣秀吉自筆書状(縦28.0㎝×横90.5㎝。佐賀県重要文化財。佐賀県立名護屋城博物館蔵)/明の勅使が謝罪のために名護屋に来て講和条件を示したこと、その一方で秀吉が朝鮮半島に城の建設を命じていることを北政所(おね)に報告している。書状の右側が追伸部分で、「この間はすこしかいき(咳気)いたし候」と、風邪をひいたことや淀殿の懐妊について書いている。

■「逢いたくないなら来る必要はない」〈加賀殿宛て〉

「あすの晩に御こし候べく候。久しくあい申さず候まま、さてさて申し候。そなたへ参りたく候へども、聚楽屋敷まわりへ行き候事なり申さず(中略)我ら我らに逢いたく候はずば、無用にて候」

「明日の晩に(自分の宿所)にお越しくだされ。そなたのところへ参りたいのだが(加賀殿が住む)聚楽第には行けないのだ。(中略)もしわしに逢いたくないというなら来なくてもよいぞ」

第一次朝鮮出兵(文禄の役)が和議によって一段落した頃、側室のひとり加賀殿(まあ)に宛てた手紙。加賀殿は加賀の大名・前田利家の三女で、秀吉ははじめ人質として預かっていた姫をいつのまにか側室にしていた。

加賀殿は秀吉よりも35歳下で、この手紙の頃、秀吉は58歳、加賀殿は23歳である。若い恋人にわざとすねてみせる初老の男というところだろうか。以前も秀吉は、加賀殿宛てに、「義理の文(ふみ)給はり候(中略)恨みとも存じ申さず候」(愛情のない義理いっぺんの手紙を受け取ったよ、でも別に恨んではいないからね)という手紙を書いている。

これらの秀吉の手紙からは、若い側室に愛情を振りまきながらも、正室の北政所にはつねに気をつかっていたことがわかる。実際に、北政所宛の手紙は多く、秀吉が心から打ち解けることができたのは「糟糠の妻」だけだったのかもしれない。

取材・文/内田和浩

1962年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。