文/藤田達生(三重大学教授)

織田家発祥の地と伝わる福井県越前町に立つ織田信長像

『明智光秀伝―本能寺の変に至る派閥力学』をもって、変に関する拙著は、ついに8冊になった。間違いなく、研究者のなかではもっとも多い。論旨については、20年来、ほぼ変化はない。関係史料の発見や推定年代の見直しを受けて、その都度、検証を重ねてきた結果である。

筆者が本能寺の変に興味をもったのは、1994年に遡る。立花京子氏(在野の歴史研究者)が変への朝廷関与説を打ち出した「本能寺の変と朝廷―『天正十年夏紀』の再検討に関して―」(『古文書研究』39)に刺激を受けて、読後に既知の一連の史料が変に関係するものであることを確信したことにあった。

変に至る光秀の背景は相当に複雑であるが、筆者は次のような三重構造で説明してきた。

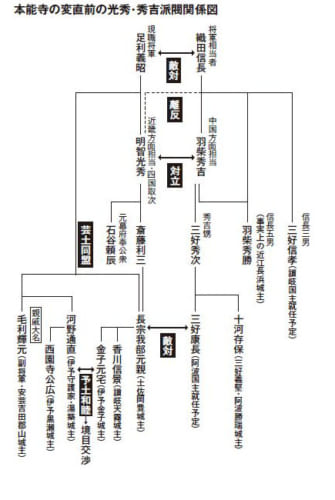

本能寺の変の背景をあらわした藤田教授作成の光秀・秀吉派閥関係図(『明智光秀伝 本能寺の変に至る派閥力学』195ページより)

その基層には、四国の領有をめぐる長宗我部元親と三好康長との領土紛争があった。彼らは、境界紛争を自家に有利に展開するべく天下の実権を握りつつあった信長に接近していった。

中層には、明智光秀と羽柴秀吉という織田家重臣の激しい派閥抗争があった。光秀は、長宗我部氏との関係を利用して西国支配に関与した。秀吉は、自領の播磨に隣接する淡路や阿波・讃岐に勢力をもつ三好氏との友好関係を構築することで、その水軍力を手に入れ、西国支配における優位な地位を獲得しようとした。

上層には、天下人信長と現職将軍義昭の最終段階の天下争奪戦があった。天正8年以降、信長の天下統一戦は最終段階を迎えていた。対する義昭は、大坂本願寺が勅命講和に応じたことから、畿内近国に対する影響力を喪失し、存亡の危機に瀕していた。副将軍毛利氏とともに形勢逆転を図るべく、長宗我部氏との軍事同盟を形成し、光秀へと接近したのだった。

【キーワードは、「生き残り」だった。次ページに続きます】