漢字は面白い。なにせ表音文字ではなく「表意文字」である。たった1文字で物事を指し示すことができる。しかも「つくり」は同じで「へん」だけ変えれば意味が変わる。「岡」に「糸」なら「綱(つな)」、「金」なら「鋼(はがね)」。どちらも堅くて頑丈だが、前者は植物繊維でできていて、後者は金属でできている。北九州市で出会った小倉織(こくらおり)の物語は、まさにこの「へん」の入れ替わりを地で行くものだった。

北九州空港から八幡(北九州市)の市街地へ入って行くと、町なかに高い煙突がいくつも立っているのに驚く。週末というのに白い煙が立ち上り、工場が稼働している。人々の暮らしと重工業が混在する風景は、どこか懐かしい『三丁目の夕日』の世界だ。

八幡をそのような街にしたのは、明治新政府の殖産興業政策だった。日清戦争に勝利した日本は、その賠償金を原資に大規模な製鉄所を建設する。それが先日、「明治日本の産業革命遺産」として世界遺産登録勧告の出た官営八幡製鉄所だ。今の北九州市が選ばれたのは、製鉄に欠かせない熱源を供給する筑豊炭田に近いこと、海上輸送の便がいいことなどが理由だという。官営八幡製鉄所が稼働すると、鉄を用いる産業が周辺に集まり、一帯は日本屈指の重工業地帯となった。その後、払い下げ(民営化)と合併を経て、現在は新日鐵住金の製鉄所となったが、トヨタ、日産、ダイハツなどの九州拠点に鋼材を供給していて、日本の屋台骨を支え続けている。煙突の煙は「モノ作り大国ニッポン」の証なのだ。

そんな八幡の街から、車で山の方へ向かう。九州北部はどこもそうだが、海の際まで山が迫っている。街の喧噪はたちまち遠ざかり、ウグイスのさえずりが聞こえるのどかな里山が広がった。その中の古い民家に「小倉織」の工房があった。

“いとへん”から“かねへん”へ

小倉織と聞いてピンと来るのは、あるていど年配の方かもしれない。昭和40年生まれの筆者は子どもの頃、新聞か何かの広告で「小倉の学生服」というキャッチコピーを見た覚えがある。小倉織の名は当時、学生服の「ブランド」として残っていた。

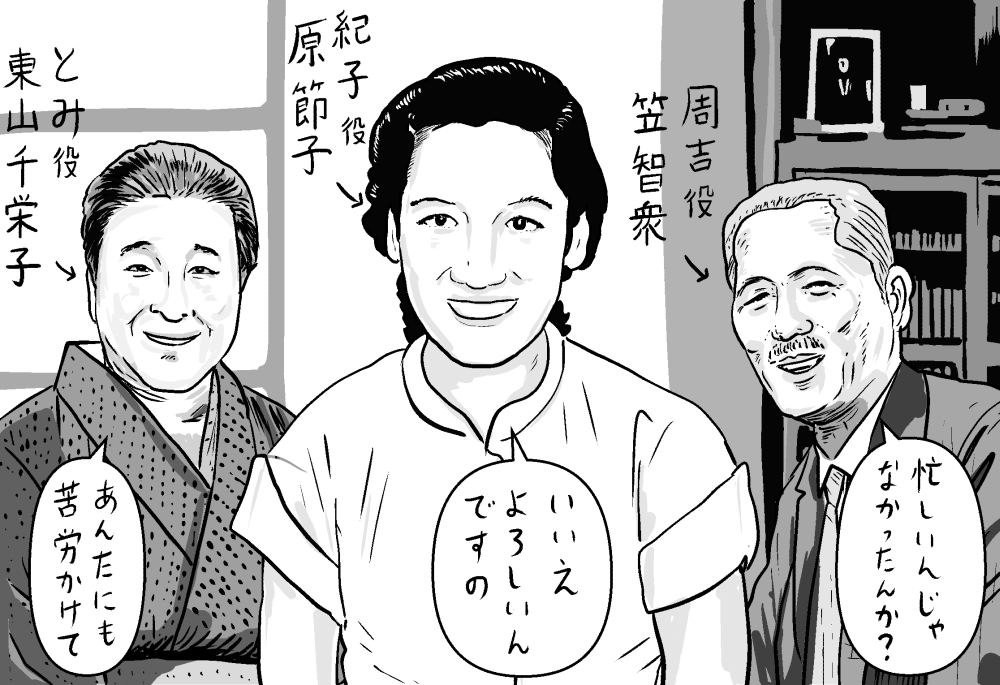

「小倉織は江戸初期から、豊前(ぶぜん)小倉藩で作られていた綿織物です。織物は経糸(たていと)と緯糸(よこいと)を交叉させて織り上げますが、小倉織では経糸を緯糸の3倍使います。ですから緯糸はほとんど見えなくなり、たての縞がくっきりと出るのです」

そう教えてくれたのは、八幡東区で遊生(ゆう)染織工房を主宰する築城(ついき)則子さん。 「徳川家康が鷹狩りの羽織として着たり、目が詰まって槍を通さないとされたことから、武士が好み、袴(はかま)や帯に使われていました」

そういえば、袴はたいてい細かい縞だが、小倉織が使われたから縞になったのか、縞が決まりだから小倉織が好まれたのか、因果関係はよくわからない。落語では、倹約家の商人の服装として「木綿の着物に小倉帯」というフレーズが出てくるので、同じ福岡県でも博多帯とは対照的な、庶民の織物だったのだろう。

目が詰まっているというのは、織るときの緯糸の打ち込みが強く、糸の密度が高いことをいう。そのぶん重くなるが、耐久性は高くなる。築城さんが工房の織機で、絹の着物と小倉織の違いを実演してくれた。絹の着物を織るときは「トントン」と軽やかでリズミカルな音がする。いっぽうの小倉織は「ドンドン」と重い音に続いて、さらに重く「ドンッ」とダメを押す。振動が床を震わせ、見ているこちらの体にまで伝わる。打ち込みが強くて織機が動いてしまうため、太い材を使った重い織機が必要だという。

明治になると袴の需要は減ったが、代わりにグレーの霜降りの小倉木綿が学生服の服地として全国に広まる。小倉木綿は学生服の代名詞のようになったのだが、それにあやかって各地で「小倉」の名を冠した服地が作られ、元祖の小倉木綿はシェアを失ってゆく。明治34年(1901)には、官営八幡製鉄所が操業開始。戦前には日本の鉄鋼生産の過半を担うまで発展する。

「いつの間にか“いとへん”は“かねへん”に変わり、小倉織は昭和初期には滅んでしまいました」(築城さん)

ということだから、筆者がかつて見た「小倉の学生服」というキャッチコピーも、小倉の名をつけた別物だったのだろう。

↑工房で小倉織の手織りを実演する築城則子さん。築城さんが復元した生地は、欧州老舗ブランドの服地に使われるなど、世界的な注目を集めている。

↑工房で小倉織の手織りを実演する築城則子さん。築城さんが復元した生地は、欧州老舗ブランドの服地に使われるなど、世界的な注目を集めている。

草木染めで描く微妙なグラデーション

誰も顧みることなく忘れ去られていた小倉織を現代に復活させたのが、築城さんだ。昭和27年、福岡県八幡市(現・北九州市)生まれ。地元の小倉高校から早稲田へ進学し、近世演劇文学を学ぼうと志すが、能の公演で見た装束、とくにその色彩の襲(かさね)に心を奪われ、大学を中退して染織の世界に飛び込んだ。

試行錯誤を続けていた昭和58年、31歳のとき、八幡の骨董店で1枚の端布と出会う。

「この端布が、その後の私の人生を決めてくれました」

そう言って見せてくれた布は手のひらに乗るほどの大きさで、生成りの地に黒紺と藍色の縞が規則正しく交互に並び、藍色の縞のほうはきめ細かいグラデーションを描いて生成地に溶け込んでいる。それがかつての小倉織だった。

「私の故郷に、こんな素晴らしい織物があったのかと。最初に出会ったのがこの布でよかった。ほかの布だったら、復活させようとまでは思わなかったかもしれません」

↑築城さんが32年前、八幡の骨董店で出会ったかつての小倉織の端布。藍色の縞のグラデーションが美しい。この小さな布が、築城さんの人生を決めた。

↑築城さんが32年前、八幡の骨董店で出会ったかつての小倉織の端布。藍色の縞のグラデーションが美しい。この小さな布が、築城さんの人生を決めた。

翌年には早くも小倉織を復元。昨年で復元から30周年を迎えた。後進の育成にも力を注ぎ、育てた弟子5人が作家として独立している。

築城さんが手織りした作品を見せていただいた。帯地なので巾は35センチほど、長さは5メートルくらいだが、反物を手に取るとずしりと重い。目が詰まって地厚なところはキャンバス地に似ていなくもないが、手触りはじつに滑らか、しなやかで、ごわごわした感じはまったくない。細い糸を高密度で織り上げているためで、使い込むほどに光沢が増し、なめし革のような風合いになるという。

そして何より目を惹かれるのが、細密で美しい縞だ。たんなる古布の復元ではなく、築城さんならではの感性が貫かれている。色の組み合わせ、縞の間隔、グラデーション、すべて綿密に設計したうえで、経糸を設計どおりに並べなければ、こんな縞は織れない。

そもそも、経糸だけでグラデーションを描くには、少しずつ濃淡の違う糸を用意しなければならないが、築城さんはそれらすべての糸を、草木染めで染めている。工房の壁収納は上から下まで、染めた糸が微妙な色の違いごとに分けてぎっしり並んでいた。染料にはそれこそ九州北部のあらゆる植物が使われている。

「絹は一度で綺麗に染まるんですが、木綿は染まりにくいので、染めては寝かし、また染めて、という作業を何度も繰り返します。同じ植物でも季節によって色の出方が違い、例えば桜の木は開花を控えた2月から3月でないと、いい色に染まりません」

↑築城さんが織り上げた小倉織の反物は、シャープで凛とした縞が美しい。きめ細かなグラデーションは、色を微妙に染め分けた糸を、あらかじめ設計通りに並べておかなければ表現できない。

↑築城さんが織り上げた小倉織の反物は、シャープで凛とした縞が美しい。きめ細かなグラデーションは、色を微妙に染め分けた糸を、あらかじめ設計通りに並べておかなければ表現できない。

話を聞くだけで気が遠くなる。帯地ひとつ織るのに、いったいどのくらいの時間がかかるのか。

「記者の方は皆さん、そう質問なさいますが、それがいちばん困るんですよねえ(笑)。糸を染めるだけで何年もかかりますし、そんな糸を何十種類も使いますから」。

おっしゃるとおり、愚問でした。それでも築城さんは、染色からの作業日数を単純に足していくと、延べ1か月くらいかしら、と答えてくれた。それ以上かかると、生業として成り立たないという。

↑草木染めで染め上げた糸は、植物ごとに分けて整理されている。同じ植物でも、染める回数や季節で色が変わる。

↑草木染めで染め上げた糸は、植物ごとに分けて整理されている。同じ植物でも、染める回数や季節で色が変わる。

“かねへん”から再び“いとへん”へ

築城さんはいま、機械織りで小倉織を再現することに力を注いでいる。

「私の小倉織は一点もので、帯地として呉服屋さんに直行してしまいますから、一般の方はなかなか目に触れる機会がありません。もっと広く小倉織を知っていただこうと、機械織りに取り組んでいます」

機械織りにすることで、140センチという広巾の生地が可能となり、家具のファブリックやカーテンなど、用途が格段に広がった。手織りのような微細なグラデーションは再現できないが、経糸が多く打ち込みが強いという小倉織の特徴を生かした、縞のバッグや風呂敷、財布などが「縞縞」ブランドで商品化されている。縞にキリッとした緊張感があるので、男女の区別なく使える。これからの季節、男性なら「縞縞」のハンカチをポケットチーフとして挿せば、ノーネクタイでも引き締まった印象になるだろう。

機械織りといえば、豊田佐吉を思い出す。佐吉が考えた自動織機は、日本の紡績産業を発展させ、自動車産業の原点ともなった。日本の自動車産業を、高品質の鉄鋼で下支えしたのが八幡製鉄所である。八幡製鉄所に代表される近代化によって一度は滅んだ小倉織が、近代化の一翼を担った機械織りによって再び脚光を浴びる。北九州という経糸を、築城さんという緯糸で強く打ち込んだ織物には、日本近代の複雑な綾がくっきりと浮かび上がっていた。

■「縞縞」の各種製品は、下記サイトで閲覧・購入できます。

http://shima-shima.jp

*八幡製鉄所、豊田佐吉の自動織機については、発売中の『サライ』6月号特集「産業遺産を歩く」をご覧ください。

『サライ』6月号(下段はAmazon)

■http://www.shogakukan.co.jp/purchase/paper/magazines/1421106115

『サライ』6月号(電子書籍版。下段はKindle版)

■http://www.shogakukan.co.jp/purchase/digital/magazines/1421106115

■小坂眞吾(サライ編集部)