はじめに-北尾政美とはどのような人物だったのか

江戸時代後期、多彩な画風を取り入れながら、絵画の教本から肉筆画まで幅広く活躍した絵師がいます。名は北尾政美(きたお・まさよし)、号は鍬形蕙斎(くわがた・けいさい)。浮世絵の世界で活躍したのち、藩のお抱え絵師としても重用された彼の作品は、職人たちの姿や江戸の風俗を生き生きと描き出しています。

この記事では、そんな北尾政美の生涯と功績をたどります。

2025年NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、北尾重政の門人の絵師(演:高島豪志)として描かれます。

北尾政美が生きた時代

北尾政美が生きた1760年代〜1820年代の江戸は、元禄文化から化政文化へと移り変わる、文化の爛熟期でした。庶民文化が花開き、出版物や絵画、芝居が身近な娯楽として親しまれる一方で、武士階級や諸藩の美術ニーズも多様化。浮世絵師たちは、読者層や依頼主の期待に応えながら、芸術と実用の狭間で腕を競い合っていました。

政美もまた、このような時代の要請に応えるかたちで、挿絵・錦絵・肉筆画・絵画教本と多方面に活躍の場を広げていきました。

北尾政美の生涯と主な出来事

北尾政美は明和元年(1764)に生まれ、文政7年(1824)に没しました。その生涯を、出来事とともに紐解いていきましょう。

浮世絵師としての出発

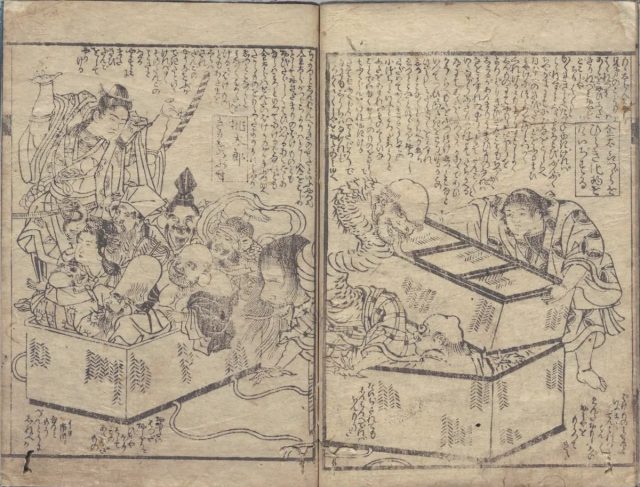

政美は江戸に生まれ、初代北尾重政(きたお・しげまさ)のもとで浮世絵を学びました。安永9年(1780)、黄表紙『十二支鼠桃太郎』(じゅうにしねずみももたろう)などに挿絵を描いてデビュー。黄表紙、洒落本、滑稽本など多彩な出版物に挿絵を提供し、美人画や武者絵、浮絵(遠近法を用いた風景画)といった錦絵も手がけます。

こうした作品群からは、当時の都市生活者たちの感性に応えようとする柔軟な感覚と、多彩な画風への対応力がうかがえます。西洋画風や光琳派の様式も巧みに取り入れた政美の画風は、当時としては非常に新鮮なものでした。

恋川すき町 作 ほか『昔々噺問屋 1巻』,[蔦屋重三郎],[天明5 (1785)].

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/8929813

寿亭主人春町 [著] ほか『鸚鵡返文武二道 : 3巻』,[蔦屋重三郎],[寛政1(1789)].

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/9892636

鍬形蕙斎への転身と狩野派への学び

寛政6年(1794)、美作・津山藩の御用絵師となった政美は、寛政9年(1797)に鍬形姓を名乗り、「鍬形蕙斎」の名で活動を本格化させます。この頃から、幕府奥絵師である狩野惟信(かのう・これのぶ)に師事し、本格的な狩野派の筆法を習得しました。

これにより、政美の作風はより写実性と品格を備えたものへと進化。錦絵から次第に肉筆画へと制作の軸を移し、職人や庶民の日常を克明に描いた風俗画を数多く残しました。

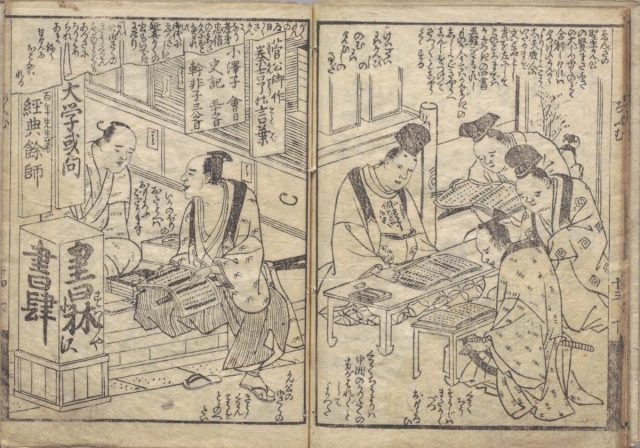

名作『近世職人尽絵詞』と教本の数々

政美の代表作といえば、三巻からなる『近世職人尽絵詞』。これは、江戸時代の多種多様な職人たちの仕事風景を、丹念な筆致で描いたもので、今なお資料的価値の高い作品として知られています。いわば当時の職業図鑑ともいえるこの作品は、後世の歴史研究・文化研究にも多大な影響を与えました。

また、彼は『略画式』『山水略画式』『魚貝略画式』などの絵画教本を数多く出版。略画とは、簡略化された筆法で物の形をとらえる描画法であり、初学者にも絵を学びやすくする工夫がされていました。これらの出版物を通じて、政美は教育者としての側面も発揮していたのです。

晩年とその後

晩年の政美は「赤羽氏」の名で活動し、狂歌名は「麦野大蛇麿」、戯作名は「気象天業」と多彩な名乗りを使い分けていました。

文政7年(1824)3月22日、政美は61歳で死去。法名は「彩淡蕙斎居士」。墓所は江戸・浅草密蔵院に葬られました。

まとめ

北尾政美は、浮世絵師として出発しながら、藩お抱えの絵師、絵画教本の著者、そして写実的な風俗画の制作者として、江戸後期の多様な美術的要請に応えてきた人物でした。

中でも代表作『近世職人尽絵詞』は、江戸の庶民生活や職人文化を活写した不朽の名作です。また、『略画式』に代表される絵画教本は、後進の絵師や一般の人々にとって貴重な学びの手がかりとなりました。

彼が手がけた挿絵・錦絵・肉筆画・教本はいずれも、江戸という都市とその人びとの姿を描きとどめた貴重な文化財。北尾政美の筆によって記録された世界は、現代に生きる私たちにとっても、当時の暮らしや職人の誇りを感じさせてくれる貴重な手がかりとなっています。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

文/菅原喜子(京都メディアライン)

肖像画/もぱ(京都メディアライン)

HP:http://kyotomedialine.com FB

引用・参考図書/

『日本大百科全書』(小学館)

『日本人名大辞典』(講談社)

『国史大辞典』(吉川弘文館)