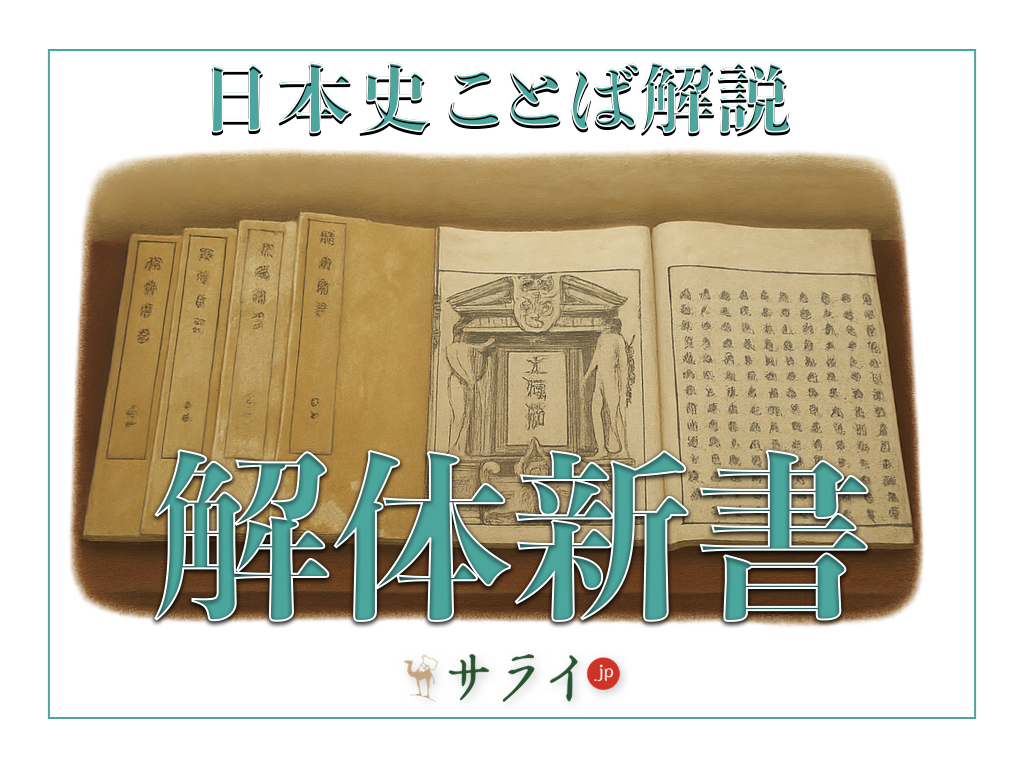

はじめに-『解体新書』とはどのような書物だったのか

安永3年(1774)、江戸の町に、前代未聞の書物が現れました。その名は『解体新書』(かいたいしんしょ)。

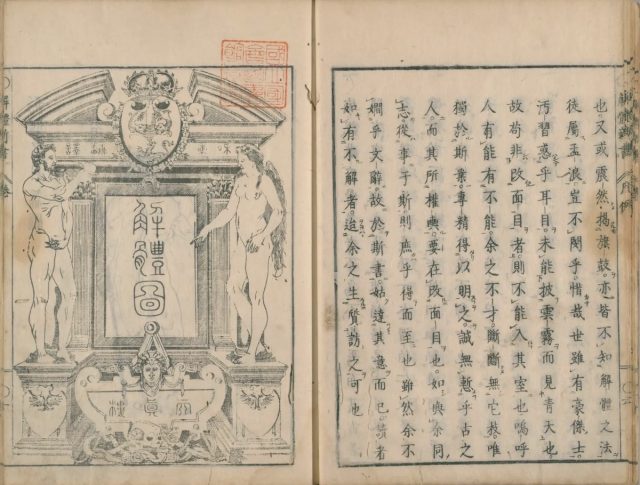

本草学や五臓六腑に基づいていた当時の医学常識を覆す、西洋の「人体解剖学」を日本語に訳し、図入りで紹介したこの本は、日本初の本格的な翻訳西洋医学書として歴史に刻まれました。

医師・杉田玄白(すぎた・げんぱく)と前野良沢(まえの・りょうたく)らが、オランダ語の医学書と格闘し、何もないところから「訳す」という営みを始めた背景には、ある「遺体解剖」との衝撃的な出会いがありました。

この記事では、翻訳の発端から編纂の苦闘、完成の社会的インパクト、そしてその後の日本文化への波及まで、『解体新書』を通して江戸知識人たちの知的挑戦の変遷をたどります。

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/2558887

『解体新書』とは?

『解体新書』は、安永3年(1774)に刊行された全5巻構成の解剖学書で、江戸時代における西洋医学の入口を切り拓いた記念碑的書物です。

その原典は、ドイツの医師キュルムスが1722年に著した『Anatomische Tabellen』(通称ターヘル・アナトミア)。これをオランダの医師ディクテンが蘭訳し、日本にもたらされました。

このオランダ語版をもとに、杉田玄白、前野良沢、中川淳庵(なかがわ・じゅんあん)、桂川甫周(かつらがわ・ほしゅう)らが翻訳を試みたのです。訳文はすべて漢文体で記され、本文4巻に加えて、解剖図譜や凡例・序文などをまとめた1巻が別添されました。

当時、漢方を中心とする医術しかなかった日本にとって、人体の内部構造を科学的・実証的に示すこの書は、まさに「未知との遭遇」でした。

『解体新書』の特徴と魅力

『解体新書』の翻訳作業は、明和8年(1771)の春、江戸千住の骨ヶ原(小塚原)の刑場で行われた腑分け(解剖)に立ち会った杉田玄白たちの驚きから始まります。現場で見た人体の構造が、彼らの手にあったオランダ語解剖書の図と驚くほど一致していたことに衝撃を受けたのです。

その日を境に、彼らは辞書も十分でない中、未知の外国語に向き合いながら、手探りで翻訳を進めていきます。

特筆すべきは、当時日本語に存在しなかった医学用語を「つくる」という作業です。〈神経〉〈軟骨〉〈門脈〉などはこの翻訳過程で新造された語彙であり、その後の日本語医学用語の基礎となりました。

また、付図の制作には、秋田藩士・小田野直武(おだの・なおたけ)が参加。彼は平賀源内に洋風画を学び、西洋銅版画を木版画として再現するという離れ業を成し遂げました。解剖図は計27枚におよび、その精密さと写実性は当時としては驚異的なものでした。

原書にない図も一部加えられ、ほかの西洋医学書からも補完されており、単なる翻訳にとどまらず編集・編纂にも工夫が凝らされていたのです。

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/2558887

『解体新書』を出した結果

この翻訳プロジェクトは、幕府の出版統制のもとで慎重に進められました。もし不敬・不適切とみなされれば、処罰は免れません。玄白は刊行前に『解体約図』という簡易版を出して様子を見たり、幕府や朝廷筋に事前献本するなど、細心の配慮を尽くしました。

そうした周到な準備のおかげもあり、『解体新書』は問題なく刊行され、大きな反響を呼びました。これにより、西洋解剖学の存在とその科学性が知識人に認識され、蘭学(オランダ語学問)への関心も一気に高まります。

それまで五臓六腑や陰陽説など、中国的な枠組みに依っていた医学観に、西洋の実証主義が入り込んだことは、当時の知識体系に大きな衝撃を与えました。

『解体新書』のその後

翻訳者の一人・杉田玄白は、自らの回想録『蘭学事始』(らんがくことはじめ)に、この翻訳作業の苦闘と感動を生き生きと記しました。そこには11回に及ぶ原稿の推敲、言葉の選定、仲間との議論など、すべてが記録されています。

一方、翻訳の完成度に満足できなかった玄白は、その後弟子の大槻玄沢に改訂を依頼。文政9年(1826)、増補改訂版『重訂解体新書』が刊行されました。

この改訂版では、内容の正確性が高まり、図版も木版から銅版へと進化しました。こうして『解体新書』は、「始まりの書」にして、その後の翻訳・医学教育の礎となり続けたのです。

まとめ

語彙を生み、図を描き、出版を整え、学問と向き合い続けたその営みは、日本が近代を迎えるための大きな一歩でした。『解体新書』という書物は、まさに「解体」の名にふさわしく、旧来の医学観を壊し、新たな視座を築いた歴史的金字塔なのです。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

文/菅原喜子(京都メディアライン)

HP:http://kyotomedialine.com FB

杉田玄白肖像画/もぱ(京都メディアライン)

引用・参考図書/

『日本大百科全書』(小学館)

『世界大百科事典』(平凡社)

『国史大辞典』(吉川弘文館)