人材育成は重要な課題です。それでは人材育成にかかるコストはどのくらいになっているでしょうか? マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研」(https://souken.shikigaku.jp)で、効率的な人材育成の方法を学びましょう。

* * *

なるべくコストを抑えつつ、効果的に人材育成をしたいと考えてはいませんか。人材育成は今後の企業の成長にもつながる大切な要素のため、コストを削る部分は慎重に検討しなければなりません。

この記事では人材育成にかかるコストや費用の内訳、限られた費用で人材育成をするポイント、企業の成功事例などを紹介します。自社の人材育成プログラムを最適化して、変化の速い時代でも利益を上げ続ける企業を目指しましょう。

企業が人材育成にコストをかける理由

企業が継続して活動を行うためには、安定的に売上を上げるだけでなく、競争力の維持が必要不可欠です。人材はそのための重要なリソースであり、育成することで将来のための投資になります。

昨今は変化が激しく、未来の予測が立てづらい時代です。従業員のスキルや知識が最新であれば創造的な思考や問題解決能力も高まり、革新的なアイデアの創出につながる結果、市場の変化に素早く対応できるでしょう。

人材育成のコストは平均どのくらいかかるのか

自社における人材育成の進め方を検討する際には、平均的なコストを把握して取捨選択していくことが大切です。

人事労務分野の情報機関である産労総合研究所は、2024年6~7月に169社の回答をまとめた「2024年度(第48回) 教育研修費用の実態調査(https://www.e-sanro.net/share/pdf/research/pr_2410.pdf)」を発表しました。

こちらのデータによると、従業員1人当たりの2023年度の教育研修費用は34,606円であるとわかっています。コロナ禍に突入した2020年度は24,841円と、2019年度の35,629円と比べて10,787円落ち込みましたが、その後徐々に増加し、コロナ禍前の水準に近づきました。

なお、教育研修費用を今後1~3年間増加する見通しと回答した企業は約6割と、過半数に達しています。

2024年度に重点的に取り組む教育研修として「新入社員研修」や「中・上級者向け研修」などの階層別研修、「キャリアデザイン・ライフプラン研修」や「選抜型幹部候補者育成教育」などの目的別研修と回答しています。

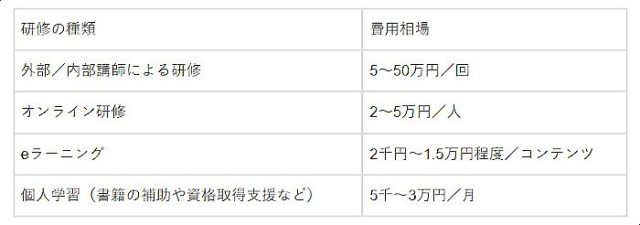

人材育成に関するコストの相場

人材育成にかかるコストは、育成の内容により幅があります。教育内容の種類とそれぞれの相場は、以下のとおりです。

個人的な興味関心で受講する講座でなければ、従業員の研修費用は基本的に企業が負担します。効果を考えながら適切に予算を設定して、研修内容を検討することが効果的です。

研修にかかる費用の内訳

例えば、講師を外部から招く研修は特に費用がかかりますが、その内訳は以下のようになっています。

・研修費用

・会場費用

・教材費用

・宿泊・移動費用

順に解説します。

研修費用

外部の人材に講師を依頼する場合は、企業に合った研修を提供してもらうための準備や講師の派遣料などを支払います。外部講師の場合は知名度や専門性、研修内容をカスタマイズする程度によって、そのコストは大きく変動するでしょう。有名講師や特定分野の専門家を招く場合、費用は高額になりがちです。

その一方で、社内講師の場合はそういった直接的な費用は発生しないものの、講師の準備期間や業務から離れるうえでの損失を考慮する必要があります。

一般的に長期間、もしくは少人数向けの内容になるほど、受講者1人当たりのコストは上がるものです。

講座がオンラインかオフラインかによっても費用は異なり、オンラインの場合、大規模になるほどコスト効率は良くなります。

会場費用

自社で所有している会議室や空間を使う場合やオンラインで行う場合を除いて、会場費用を加味しなければなりません。

仮に外部から提供された場所を使う場合、参加の人数や立地、大きさ、使用する部屋のグレード、曜日などによって料金が変わるので、程度に応じた場所の選定が必要です。その他、プロジェクター、Wi-Fi、音響などの設備の有無やオプション利用によっても料金体系は異なります。

教材費用

内容の習得にかかる教材費用は研修費用に含まれている場合もあれば、別途必要になるケースもあります。テキストをデジタルで作成するか、印刷して配布するかによっても費用は変わります。

研修内容を自社独自のものに変更する場合は、それにともなって教材も内容の変更が必要になるケースが多いため、教材費用がどの程度変動するかについても確認しておくと安心です。

宿泊・移動費用

集合研修で遠方からの参加者が多い場合、交通費や宿泊費などの見積もりも欠かせません。

宿泊施設は、地域やグレード、日程によっても料金が変わります。交通手段の選択も重要で、飛行機、新幹線、バスなどの選択肢のなかから利便性と費用とのバランスを考慮する必要があります。

その他、講師と受講者の食事代や、研修に必要な道具を送る場合、荷物配送料も見込んでおかなければなりません。

準備・運営費用

研修を行うためには、当日までに社内の人事や管理職、講師とで準備しておく必要があります。準備期間は通常の業務をできなくなるため、事前準備のための人件費も費用に見込んでおくとよいでしょう。

また、当日は会場準備や運営、受付など、別途スタッフが必要になる場合もあるため、研修を遂行するための運営費用も含めて計算しておかなければなりません。

限られたコストで人材育成をする際のポイント

企業は日々広告宣伝費や仕入れなど、人材育成以外にも多くの費用を出費しているため、限られたコストで最大限の結果を得られるようなアプローチが必要です。

ここからは、効果を最大化させて人材育成を成功させるためのポイントを紹介します。

目標設定と振り返りを行う

人は目的が明確でないと、何に力を入れてよいのか分からなくなってしまうものです。人材育成では、受講者に研修を受ける目的を把握してもらうと同時に、しっかりと自分でも振り返ってもらうことで効果を高められます。

そのため、研修の前に目標を設定し、研修後に効果を測定するようにしましょう。また、研修直後だけでなく、3か月後、半年後など時間をおいて、学びが実務にどのように活かされているのかを確認します。知識を「どのように活用したか」「何が障壁となったのか」を議論することで、次の育成施策も効果的にできます。

受講対象者を絞る

研修は受講する人数によって費用が変わるケースもあります。

必ず全員が参加するものだとは考えずに、研修の受講対象者を戦略的に絞ることで、限られた予算内で最大の効果を得られます。そのためには、まず、組織のなかで育成による効果が最も期待できる部門や層を特定しましょう。

例えば、将来のリーダー候補、新規プロジェクトを担当するチーム、顧客とのコミュニケーションが多い部門など、投資効果が高い対象を洗い出すとよいでしょう。さらには、研修後に他のメンバーに学びを共有できる機会を与えることで、研修効果を組織全体に波及させられます。

メンバーの選定基準は透明性を確保すると同時に、選ばれなかった従業員にも今後機会があると伝えることで、公平性を保てます。

長期的なスケジュールを組む

限られたコストで人材育成の効果を最大化させるためには、短期的ではなく長期的なスケジュールを組んで段階的に学習する視点が必要です。そのためには、まず2~3年の育成計画を立て、毎年の重点テーマや段階的な学習目標を設定して実践しましょう。

例えば、初年度は基礎的なスキル、2年目は応用力、3年目は専門性を深めるといった流れで、体系的な計画を構築します。すると、着実にスキルを習得できるうえ、年度をまたいでコストを分散させることも可能です。

研修内容が現状に合っているかを見直す

現在の市場の状況と合っていない、もしくは実務で活かす場面があまりない種類の学びは、いくら資金を投下しても限定的な学びに留まります。そのため、研修内容が組織の現状や現場のニーズに合っているかを定期的に見直すことが大切です。

まず、部門の責任者やチームリーダーからフィードバックを収集し、実際の業務課題と研修内容の整合性を確認するようにしましょう。このとき、業界のトレンドとも合致しているかを判断することで、同業種の他企業に対して競争力を高めやすくなります。

適材適所の人材配置をする

限られたコストで効果的な人材育成を行うには、適材適所の配置をすることも重要です。なぜなら、従業員が業務に対して強みや適性を発揮できると、モチベーションが高まり、特別な研修を行わなくても能力が自然に開花するからです。

まずは定期的に従業員のスキル・適性評価を実施し、各従業員の強み・弱み・興味関心を把握しましょう。そのうえで、チャレンジングで達成可能な業務を担当してもらうことで、日常業務そのものが育成の機会になると期待できます。

まとめ

人材育成にはコストがかかりますが、人材が成長すると企業にとって中・長期的には大きな利益となります。研修やOJT、eラーニングとあらゆる手段があるため、方法を迷ってしまうときもあるかもしれません。人材育成のコスト一覧や成功事例を確認して自社に合った方法を検討することで、従業員の成長をうながしましょう。

【この記事を書いた人】

識学総研 編集部/株式会社識学編集部です。『「マネジメント」を身近に。』をコンセプトに、マネジメント業務の助けになる記事を制作中。3,000社以上に導入された識学メソッドも公開中です。

引用:識学総研 https://souken.shikigaku.jp/

コンサルタント紹介はこちらから https://corp.shikigaku.jp/introduction/consultant