認知症、介護、相続、手続き……「おひとりさま」でも安心な老後を送る人は、どんな準備をしているのでしょうか。司法書士として数多くのおひとりさまをサポートしてきた岡信太郎さんの著書『「ひとり終活」は備えが9割』(青春出版社)には、おひとりさまが陥りがちなリスクを例示しながら、失敗しない「終活」のためのノウハウが詰まっています。

今回は、『「ひとり終活」は備えが9割』から「生前整理」と「デジタル終活」を取り上げます。この記事を構成するライターの私も50代未婚の単身者なので、他人事ではありません。みなさんも一緒に学びましょう!

終活のメインは生前整理

終活というと、お墓のことや遺言の作成など、何かあったときのことを想定して進めている方が多いようです。

では、生きている時、つまり生前に準備することはできないのでしょうか?

もちろん、そんなことはありません。むしろ生前整理こそが、終活の大部分を占めるべきだと筆者は考えています。

身近なところで、自宅にある服について考えてみましょう。何年も着ていない服がタンスに眠っていないでしょうか? 購入した時はよく似合っていると思っても、流行や年齢、それに体形が変わるにつれて、合わなくなっていくものです。

同じように、使うことがない通帳をいくつも持っていないでしょうか? いくつも通帳を持っている人に多いのが、現役時代に知人や取引先から頼まれて、とりあえず開設したというパターンです。

残高がほとんど残っていなくても、相続ではその額にかかわらず銀行に出向き、解約手続きをしなければなりません。おひとりさまで相続人が甥や姪の場合、仕事や家庭で忙しい現役世代の人が何度も銀行に行くのは、けっこうな労力となります(最近は昼間に窓口業務を停止する銀行も多くなっていますし……)。

服にしろ通帳にしろ、あとあと処理する人のことを考えておきたいものです。使っていない物が家の中にあれば、生前に処分したり解約することが望ましいでしょう。そうすれば、「私が死んだら、これはどうなる!?」などと余計なことを考えずに済むようになり、気持ちまでスッキリします。

人間関係についても、見直してもいいかもしれません。一気に整理するのは難しいですが、手をつけられるものもあります。

典型的なのが年賀状ではないでしょうか。“年賀状じまい”“終活年賀状”などと呼ばれ、翌年以降の年賀状をやめる方も増えています。

年賀状によって生存確認ができるという発想もありますが、これだけデジタル化が進んだ現在では、ハガキを買いに行くことに手間を感じるのも事実です。また、高齢となると宛名を書いたり、誰に出したかなど年賀状を管理したりすることが難しく、負担となることがあります。

今どきの生前整理ではデジタル終活が必須

そして忘れてはいけないのが、ネット上に遺した自分の情報です。近年SNSが急速に発達し、アカウントをいくつも持っていることも珍しくありません。「デジタル終活」という言葉があるように、死後もその人固有のアドレスやアカウントが遺っていることが問題となっています。

IDやパスワードを知らないとログインできないため、本人が亡くなっているにもかかわらず、個人情報がネットに永久に遺り続けることになってしまいます。使わないアカウントは生前に削除や退会をするか、ID等をエンディングノートに書き残し、その後の処理ができるようにしておく配慮が求められます。

* * *

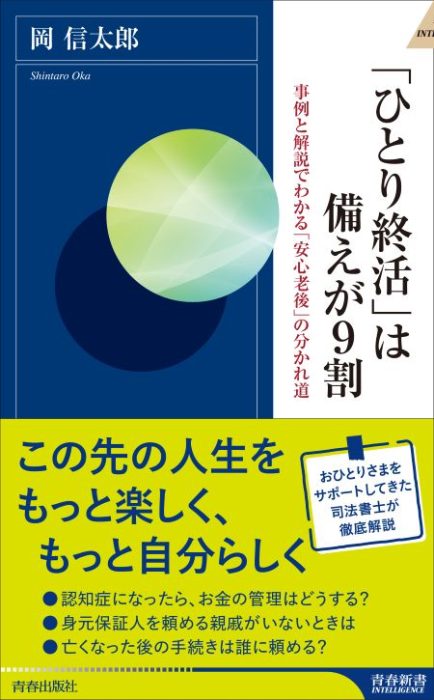

「ひとり終活」は備えが9割 事例と解説でわかる「安心老後」の分かれ道

著/岡信太郎

青春出版社 1,210円(税込)

岡信太郎(おか・しんたろう)

北九州市出身。司法書士、合気道指導者、坂本龍馬研究家。関西学院大学卒業後、司法書士のぞみ総合事務所を開設。政令指定都市の中で高齢化が進む北九州市で、相続・遺言・成年後見業務を多数扱う。介護施設の顧問を務め、連日幅広い層から老後の法的サポートに関する相談を受けている。合気道の調和と護身の精神を取り入れた執務姿勢で、依頼者の厚い信頼を得る。司法書士業務の他に、全国龍馬社中(全国・世界各地の190団体以上の龍馬会が所属)の役員や、合気道祥平塾小倉北道場の代表(公益財団法人合気会 合気道五段)を務める。