NHK『日曜討論』ほか数々のメディアに出演し、シニア世代の生き方について持論を展開するライフ&キャリア研究家の楠木新さん(69歳)。人生100年時代を楽しみ尽くすためには、「定年後」だけでなく、「75歳からの生き方」も想定しておく必要があると説きます。楠木さんが10年、500人以上の高齢者に取材を重ねて見えてきた、豊かな晩年のあり方について紹介します。

人生の終着点から見つめ直せば意欲が湧く

20年ほど前、中高年以降に会社員から他の仕事に転身した人たちを取材していたことがあります。驚いたのは、病気がきっかけで異なる道を歩み始める人が意外に多かったことです。

例えば、がんの診断で医師から「5年生存率70%」と告げられ、「5年後に10人中3人が死ぬ計算か」と、映画で見たロシアンルーレットが頭に浮かび、病院のベッドの上で自分のあり方を問い直して新たな道を歩み始めた人がいました。

他にも、震災や事故、身近な人の死に接する、家族の病気、子どもの不登校などの家庭内の問題、リストラや左遷に遭遇するなど、一見すれば不遇な体験や挫折をきっかけにして次のステップに進む人がいました。

話を聞いているうち、どうやら彼らや彼女たちは自分の「死」を意識したことや、生きている時間には制約があることを深く気持ちに刻んだことで、生き方が変わったのではないかと推察するようになってきました。

もちろんすぐに次のステップに向かえるわけではありません。不遇な体験はそれ自体が大変なことで受け入れるだけでも時間がかかります。しかし、継続して自分の死と、限られた持ち時間に正面から向き合うことによって、「今」を大切に生きようという意欲が湧くのです。

アップル創業者のスティーブ・ジョブズは、2005年に米スタンフォード大学の卒業式でスピーチを行いました。がんを宣告されて死と向き合った彼の経験に基づくメッセージです。「自分はまもなく死ぬんだ」という認識が、重大な決断を下す時に一番役に立ったと述べ、持ち時間は限られているので、自分の心と直感に従う勇気を持つことを学生たちに呼びかけました。

死という「人生の終着点」から日常の生活を見つめ直せば、逆に生きる意欲が湧いてくるケースが多いのです。『75歳からの生き方ノート』に掲載されている「リ・スターティングノート」を作成する場面においても、余命を意識することと、自分の持ち時間には制約があることを自覚しておくことが重要だと、私は考えています。

これは墓をどうするか、遺言書を書くかどうか、相続財産をどう配分するか、などの「終活」の手続きとは異なります。毎日生きていることと並行して死は存在しているからです。

人生100年時代になり、多くの人が、いかに生きるか、いかに死ぬか、について考えざるを得なくなりました。これは大変なことである反面、自分の進む道を自分で選択できる幅が広がったとも考えることができます。

80代にもなれば、自然と余命を意識し始めます。取材でも60代に比べて余命について話す人は多くなってきます。75歳時点で、生きることのなかに併存している死を取り入れることは十分に意味があると思えるのです。

最後の“お役目”は若者へのバトンタッチ

学生の就職支援を行っている70代半ばの会社員時代の先輩Aさんは、企業での経験をもとに学生と面談を行っています。新たな世界に向かおうとしている若者への後押しが自分にも大いに刺激になるといいます。ある定年退職者は、「会社は若者と一緒に働き、話ができる貴重な場だったと、退職してから気づいた」と話しています。

定年後も続く同期会で幹事を務めている先輩に、元気な高齢者の特徴を聞いてみると、在職中に転身して大学で教えている人、会社の出向先から若者の面倒を見る組織の理事に就任している人、学生時代に取り組んだ楽器の演奏を大学生の後輩たちと一緒にやっている人など、若者と触れ合う機会が多い人の事例を紹介してくれました。

第2章で、人とのつながりや居場所の例として、無料学習塾で小中学生にボランティアで教えることや、剣道の有段者が道場で豆剣士を教えていることも触れました。

自分がかつて所属したボーイスカウトの活動や、外国人の子どもの日本語教育に励んでいる人や、横断歩道に立って旗を持ち、朝の登校のお手伝いをしている人もいます。若者と高齢者が触れ合う機会は、その気になればつくれるのです。

作家の北方謙三さんは、後期高齢者としっかり書かれた大判の健康保険証が届いてからの思いを「日々不安であり、私が考えついた方法は、できるかぎり若者に接するということであった」と綴っています。北方さんは、機会があれば腰を据えて若者と話すことを心がける、若者の表現物にはできるかぎり接する、ロックのライブなどにも時々出かけて跳ねている、とも書いていました。

私の大学勤務時代の経験を踏まえても、若者とのやり取りをするだけで、何か元気のようなものをもらえる実感がありました。

ある落語家が高座でこんなことを語っていました。

「落語家の師匠は、右も左もわからない内弟子に対して、3年の間、月謝もとらずに落語の稽古をつけてくれる。おまけに食事の面倒までみて、お小遣いをくれることもある。それでは、一人前になった弟子は、どのようにして師匠に恩返しをするのでしょうか? それは、自分が弟子をとって同じように落語の稽古をつけることなんです。次の若い人につないでいくわけですな。親子みたいなものですわ」

この話を聞き、あらためて次の世代に何かを継承することが、私たちの最後の“お役目”ではないかと考えました。

私の知人にも、幼い頃に近所のオジサンたちがキャッチボールをして遊んでくれた思い出が忘れられず、地域活動のリーダーを務めて子どもたちの育成に携わる70代の男性Fさんがいます。毎晩、父親に本を読んでもらっていた思い出を持つ70代の女性Nさんは、地域の子どもたちに絵本の読み聞かせを続けています。

次の世代に何らかのものをバトンタッチしていくことは、自分の存在を確認できる機会にもなります。大げさなことや派手なことでなくても、何かを次世代につなげるという気持ちそのものが、生涯の「生きる力」になると私は信じています。

* * *

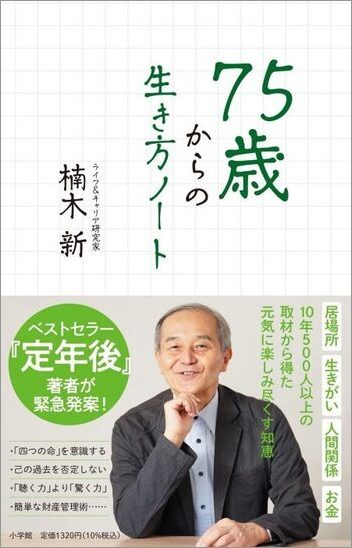

『75歳からの生き方ノート』(楠木新 著)

小学館

楠木新(くすのき・あらた)

1954年、神戸市生まれ。1979年、京都大学法学部卒業後、生命保険会社に入社。人事・労務関係を中心に経営企画、支社長などを経験する。在職中から取材・執筆活動に取り組み、多数の著書を出版する。2015年、定年退職。2018年から4年間、神戸松蔭女子学院大学教授を務める。現在は、楠木ライフ&キャリア研究所代表として、新たな生き方や働き方の取材を続けながら、執筆などに励む。著書に、25万部超えの『定年後』『定年後のお金』『転身力』(以上、中公新書)、『人事部は見ている。』(日経プレミアシリーズ)、『定年後の居場所』(朝日新書)、『自分が喜ぶように、働けばいい。』(東洋経済新報社)など多数。