ようこそ、“好芸家”の世界へ。

「古典芸能は格式が高くてむずかしそう……」そんな思いを持った方が多いのではないだろうか。それは古典芸能そのものが持つ独特の魅力が、みなさんに伝わりきっていないからである。この連載は、明日誰かに思わず話したくなるような、古典芸能の力・技・術(すべ)などの「魅力」や「見かた」にみなさんをめぐり合わせる、そんな使命をもって綴っていこうと思う。

さあ、あなたも好事家ならぬ“好芸家”の世界への一歩を踏み出そう。

第15回目は文楽の世界。人形浄瑠璃の象徴「人形遣い」がもつ、魂なき人形に「魂を宿す」技の魅力についてお伝えしよう。

文/ムトウ・タロー

画像提供:群馬県戦略的文化芸術創造事業実行委員会/群馬県

ボーカロイドこそ日本の芸能文化の象徴

2020年10月、世界遺産・富岡製糸場で開かれた特別企画、「BUNRAKU-beyond人形浄瑠璃×初音ミク『恋娘紬迷宮(こいむすめつむぎのラビリンス)』」。

文楽と「初音ミク」によるコラボレーションが実現した魅惑のプロジェクト。

と言っても「初音ミク」なる存在をご存じない方もいるかもしれない。

メロディーと歌詞を入力することでサンプリングされた人の声を元にした歌声を合成することができる、ヤマハが開発した歌声合成技術ソフト「ボーカロイド」。この歌声をアニメーションのキャラクターに合わせることで、そのキャラクターが歌唱しているアニメーションを作ることができる。

今日では「ボカロ」という、ひとつの音楽ジャンルにまで昇華されているが、その「ボカロ」の象徴的なキャラクターこそ「初音ミク」である。

無音のキャラクターに音と声を加えることで、そのキャラクターに命が宿る。まさに「魂無きものに魂を吹き込む」ということ。このような表現方法が日本から生まれた背景には、それが昔から日本にあったからに他ならない。

能では面を纏い、歌舞伎では隈取で、役の魂を身体に吹き込む。魂と融合した身体は、演者の感情以上のものを発散させ、我々を物語の世界へ誘う。

しかし、魂を吹き込むのは、演者個人の身体とは限らない。何の感情も持たないものに魂を宿らせることもまたひとつの芸のかたちであり、その代表格こそ「文楽」である。

画像提供:群馬県戦略的文化芸術創造事業実行委員会/群馬県

魂の構築を目の当たりにする

今日私たちが耳にする「文楽」という名称。これはあくまで通称であり、「人形浄瑠璃」が正式名称である。明治5(1872)年、四世 植村文楽軒(うえむらぶんらくけん、1813~1887)が大阪・松島の地に「文楽座」を構え、人形浄瑠璃の興行をはじめた。ここから文楽が通称となり、昨年はちょうど命名から150年の節目であった。

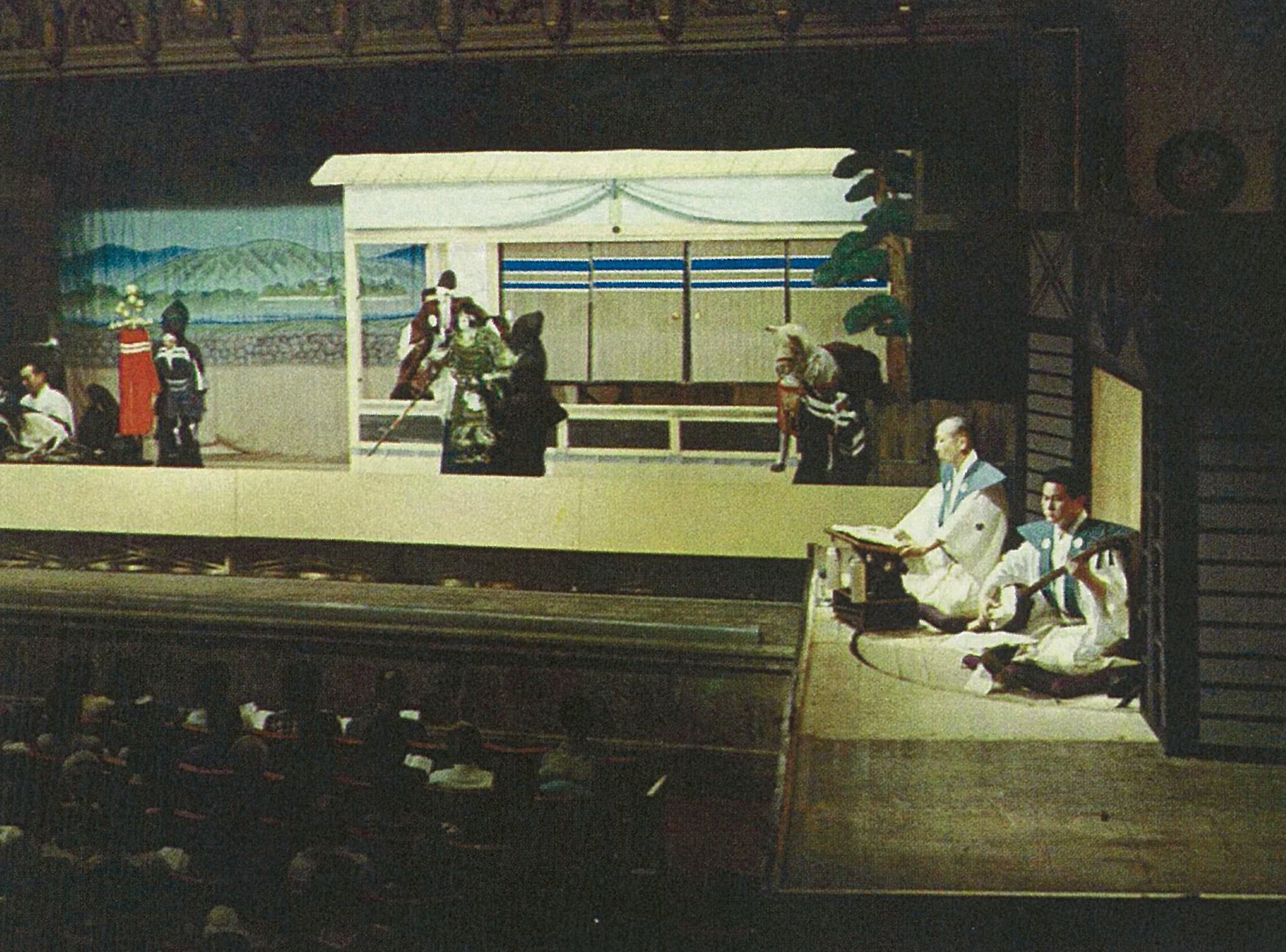

語り手である太夫が義太夫節に合わせて物語を語り、太夫の横に控える三味線が、その音色で物語に感情を添えていく。そして人形遣いがその語りに合わせて登場人物たる人形を動かす。一瞬、本当の人間と見紛うほどのその洗練された技は、さも人形に魂が宿ったかのような姿になる。今日まで続いている「魂を吹き込む」文化のかたちを作っているのだ。

画像提供:群馬県戦略的文化芸術創造事業実行委員会/群馬県

「三人遣い」のコンビネーション

人形浄瑠璃の人形は世界的にも珍しく、一体の人形を三人で操る、いわゆる「三人遣い」という手法である。この三人をそれぞれ「主遣い(おもづかい)」「左遣い」「足遣い」という。人形のメインの部分を操るのが「主遣い」、右手で人形の右手を扱い、左手で人形の背中部分から手を入れて、「首(かしら)」を扱う。「首」は細やかな操作によって眉、瞼、口などに動きが加わる。この微妙な操作を主遣いは指先に沁み込ませている。これだけでも熟練という言葉では片付かないほどの高い技術である。

一方、人形の左側を操るのが「左遣い」、人形の足の部分を操るのが「足遣い」である。人形遣いの修業は「足十年、左十年」と言われている。それほど長い年月をかけて主遣いにまでたどり着く。

足や左の修行を経て、間近に主遣いの動きを肌で感じながら、人形遣いたちは “魂を人形に宿らす術” を一つひとつ身に着けていく。それは単に人形を動かす技術を学ぶのではない。己自身が人形と一体となって、その人形の心のままになって、宿らせた魂と己の魂とを結び合わせるのである。

画像提供:国立国会図書館・メリーランド大学ゴードン W.プランゲ文庫所蔵

「人」と「人形」が一体化する瞬間

明治期の名人・吉田文五郎(よしだぶんごろう、1869~1962)は、人形遣いを「一生かげの仕事」と言った。「人形遣ひが人形と一つに融け合つて、こちらの気持が其の儘人形に乗つて行つた時は、人形遣いは消えて了(しま)って、人形だけが見える筈であると思ひます。」「上手くなればなる程、由良之助(『仮名手本忠臣蔵』の主人公・大星由良之助)はほんたうの由良之助になり、お軽(『仮名手本忠臣蔵』の登場人物・お軽)もほんたうのお軽になつて行く譯(わけ)だと思ひます。つまり、それだけ腕が上れば上るほど、人形は光つて来るが、それだけ人形遣ひはお客の目から消えて了ふ譯で、結局、人形遣ひは一生、「かげ」の仕事であります。」

文五郎は「かげ」であることを誇りに思っているかのように語る。それは言うなれば、人形と一体になっていることこそ、「人形遣い」の矜持である、という自負にも聞こえる。

画像提供:国立国会図書館・メリーランド大学ゴードン W.プランゲ文庫所蔵

「魂なきもの」に「魂を宿す」ことこそ、文楽における「人形遣い」の使命。木で作られ糸で四肢を繋がれた人形が、人間の如く動く姿は、魂が人形の頭から手足の先まで染み渡っていることを感じさせるものだ。

人形が魂を得たことで、人形遣いは文字通り「かげ」の存在になる。「かげ」になる事はすなわち、いわば人形と一体化すること、と言っても過言ではない。

主役はあくまで人形、扱っている「人形遣い」が姿かたちを消すことこそ、一体化した人形と人形遣いの魂の交錯、いわば「入魂」が発生する。それは時に、戦前期の名人・吉田栄三(よしだえいざ、1872~1945)が、その役の心持に涙を流しながら人形を操る、という境地にまで達していく。(一部では「人形が涙を流していた!」と証言する者もいる)。

この「入魂」表現の文化が、今日のボーカロイドというエンターテインメントの発展に少なからず影響を与えているのだ。

出典:『カラー文楽の魅力』淡交社 ( 1974年)より。撮影:三村幸一

出典:『カラー文楽の魅力』淡交社( 1974年)より。撮影:三村幸一

出典:『カラー文楽の魅力』淡交社( 1974年)より。撮影:三村幸一

魂宿る人形と心が通い合う

現在、文楽は本拠地である大阪の国立文楽劇場と東京・国立劇場で行われる定期公演の他、数多くの地方公演を行っている。

もし一度でも、人形が人間のような動きを見せて、人形の心情が胸を打つことがあれば、舞台の人形たちに魂が宿っている瞬間を見たことになる。それはいわば、私たちの心が人形たちと通い合った何よりの証(あかし)なのである。

文/ムトウ・タロー

文化芸術コラムニスト、東京藝術大学大学院で日本美学を専攻。これまで『ミセス』(文化出版局)で古典芸能コラムを連載、数多くの古典芸能関係者にインタビューを行う。

※本記事では、存命の人物は「〇代目」、亡くなっている人物は「〇世」と書く慣習に従っています。