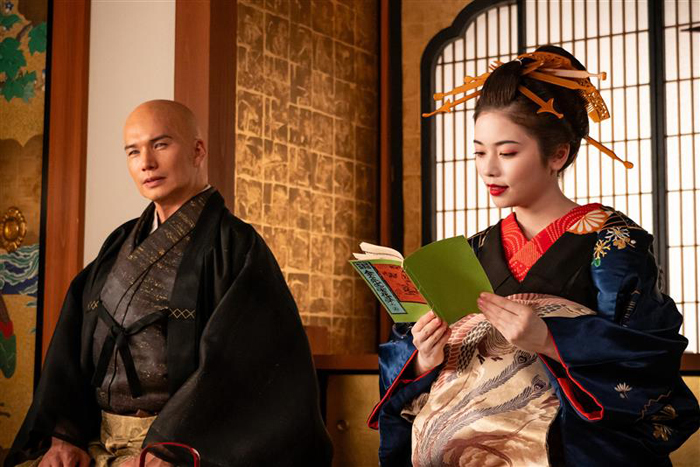

ライターI(以下I):『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(以下『べらぼう』)第16回では、蔦屋重三郎(演・横浜流星)の耕書堂の出版活動が活発になっている様子が描かれました。

編集者A(以下A):江戸時代も田沼時代になると、現代との地続き感が増してきます。濃口醤油の普及で、料理の世界も現代とあまり変わらない感じになってきていますし、蕎麦、寿司、天ぷらもこのころに普及していきます。日本橋にあった高級料亭「百川」の仕出し弁当も幾度か『べらぼう』に登場していますが、現代の弁当と見た目はあまり変わらないように見えます。

I:和食もそうですし、私たちが今「日本らしい」と感じるものの多くがこの時代に普及しているんですよね。

蔦重と広告

I:話を耕書堂に戻しましょう。鳥亭焉馬(うていえんば)という座元が蔦重に対して、芝居の中で吉原に触れるので吉原のことを教えてもらいたいと蔦重にお願いします。それに対して蔦重は、ストーリーの中に耕書堂の名前を出してほしいというのです。

A:50年ほど前のドラマになりますが、『ありがとう』には劇中で、登場人物たちがカルピスを飲む場面が頻出していました。当時のカルピス食品工業がスポンサーということもありますが、劇中、自然な形で商品をだしてくるという走りだったといわれています。

I:『ありがとう』はいまも再放送されていて、「石坂浩二さんかっこいいな」とか思っちゃうんですが、なんだかカルピスも飲みたくなっちゃうんですよね。蔦重もそういう効果=耕書堂に足を運んでみよう、を意図していたんでしょうね。こういうイケイケの雰囲気が田沼時代の空気なのでしょう。

A:『べらぼう』の見どころは、意次から松平定信への政権交代によって時代の空気が一変するところです。その空気感をどのように描いてくるのでしょう。

【蔦重と200年後の角川映画。次ページに続きます】