「分野を問わず、興味があるのは職人だった」

音楽、落語、料理といったさまざまなジャンルで評論活動をする山本益博さん。だが、一貫して追い求めてきたのは人間、職人の名人芸である。

やまもと・ますひろ 昭和23年、東京都生まれ。早稲田大学第二文学部演劇科卒業。卒論『桂文楽の世界』が商業出版され、テレビの演芸番組のプロデューサーなどとしても活躍。その後、食に関する著述や講演で料理評論家という職業を確立。現在、落語会の企画も進んでいる。

料理評論家として知られる山本益博さんだが、中学時代はクラシックに熱中する音楽少年だった。中学1年にして勉強意欲を失い、学問よりも音楽を選んだという。

「これが僕の人生最初のセンタク。高校まで音楽に夢中でしたが、大学で落語の面白さに出合うのです」

早稲田大学第二文学部に入り、入学式の夜に初めて桂文楽の落語を聴く。演目は『明烏(あけがらす)』。衝撃を受けた。この時、卒論は桂文楽と決める。第2のセンタクである。

大学4年間は下宿生活。その大家さんこそが生涯の師、詩人で評論家の松永伍一である。

「初めて顔を合わせた日に、立川談志の落語を聴いてきたと話すと、感想文を書いて持ってらっしゃいという。その日の演目は『大工調べ』。原稿用紙3枚の感想文を提出すると、赤ペンでまっ赤になった原稿用紙が返ってきました」

この日から4年間、一対一の文章講座が始まる。そして卒論──。

「原稿用紙350枚の卒論は、松永さんに2度の書き直しを命じられ、ようやく仕上がったのが『桂文楽の世界』。昭和46年12月11日のことで、翌12日に桂文楽が肝硬変で死去するのです」

入学式の夜に出会い、卒論を書き終えると同時に去っていった。運命的なものを感じたという。卒業後はテレビの演芸番組のプロデューサーや審査員としても活躍するが、落語への興味が失せ始めた時、一冊の本に出合う。辻静雄の『パリの料レストラン亭』だ。幾度も読み返し、フランスやその料理人への思いを募らせる。昭和48年に初渡仏。

以来、国内外を食べ歩き、『東京・味のグランプリ200』(昭和57年)や『グルマン』(共著、同59年)を上梓。3番目のセンタクが、その後の人生を決定づけた。料理評論という職業を開拓したのだ。

「音楽、落語、料理と書く対象は変わっても、興味があるのは職人の名人芸。つまり人間学です」

一貫して、同視点は変わらない。

パリの三つ星レストラン『ジャマン』のオーナー・シェフ、ジョエル・ロブションさんと。今では友人という間柄だ。

立川談志の『大工調べ』から、松永伍一の文章講座が始まった。後年、談志とは対談をする機会も得た。

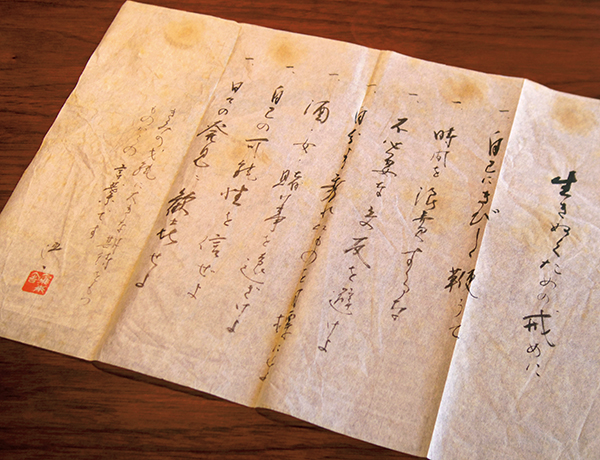

大学卒業時に師匠・松永伍一から贈られた和紙に毛筆の7つの戒め。宝物だ。

数字など、山本益博さんの記憶力の確かさには驚いた。ここでは書ききれない人生の師匠の話などは、「ワタシの、センタク。」のウェブサイトで公開中です。

ワタシの、センタク。

http://towa-sentaku.jp

提供/東和薬品