小泉セツ&小泉八雲の夫婦がモデルとなった朝の連続テレビ小説『ばけばけ』が注目されています。実はその小泉夫妻と、明治の文豪・夏目漱石と妻・鏡子は、不思議と重なり合う縁で結ばれていた、というのをご存じでしょうか。

夏目漱石の研究家として知られ、『心を癒す漱石の手紙』などの著書を持つ、作家で雑誌編集記者の矢島裕紀彦さんによると、二人の文豪とその妻たちには奇縁と呼ぶしかないような不思議なつながりがあると言います。

多数の文献や手記を紐解きながら、二組の夫婦の知られざる素顔を全26回の連載にて紹介します。

第5回では、文豪たちの妻の生い立ちから、それぞれの出会いまでを解説します。

文・矢島裕紀彦

小泉八雲の妻、セツの不遇な生い立ち

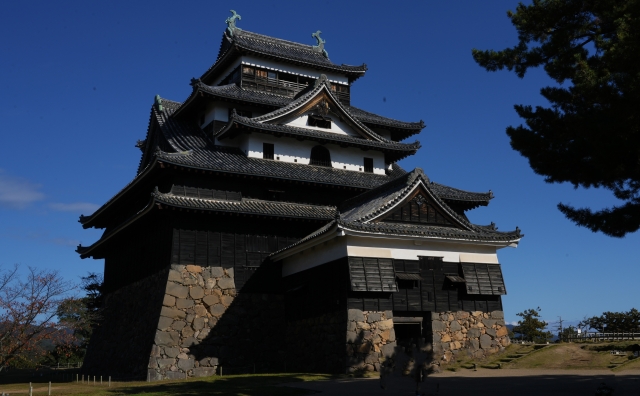

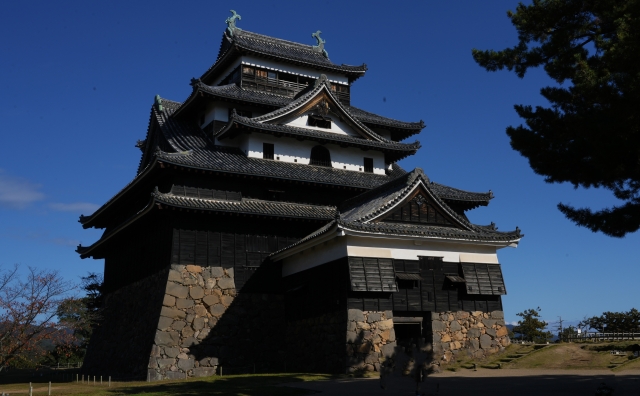

のちに小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の妻となる小泉セツは、慶応4年(1868)2月4日、出雲18万石の城下町松江で生まれている。八雲より18歳年下、漱石生誕の1年後に当たる。父は小泉弥右衛門湊、母はチエ。節分に生まれたためセツと名づけられたという。節子と記されることも多いが、長男の一雄がこう説明している。

母の名を節子と書く人が多い。母自らも斯(か)く書いているが、戸籍面ではセツである。若い頃、「おセさん」、松江訛りで「おシェさん」と云われた由。(『父小泉八雲』)

女子の呼び名に「子」を付して呼び習わすのは、明治・大正の頃にはよくあることだった。もとは貴族階級の風習で、時代的には平安時代から始まるとされる。それが明治半ば頃から一般にも波及し、新時代の空気にも合致するということで好んで用いられ出した。本名や戸籍名をそのまま使うのでなく、呼称や通称として「子」を付し、周囲からもそう呼ばれ、自身も名乗っていた例は多いのである。

セツが自ら「節子」と称したのは、だから、時の通例に則ったまでと言えるが、そこには多少なりと、自己の出自を誇る意識もあったのかもしれない。小泉家は代々300石を食(は)む上士の家柄で、湊は武芸に秀で藩の習兵所の取締役をつとめていた。チエは家老塩見増右衛門のひとり娘で、14歳で小泉家へ嫁入り、「御家中一番の御器量」と言われていた。

セツは生後まもなく、親戚筋の稲垣家へ養子に出された。100石どりの武士(並士)である養父の稲垣金十郎とその妻トミの間には子がなく、セツが生まれる前から約束が取り交わされていたという。養祖父・万右衛門が同居していた。

セツは学校が好きで成績もよかった。しかし、養家が維新後の士族の商法で失敗したことから、小学校の下等科を卒業したのみで、それ以上学問を続けることはできなかった。家計を支えるため、機織りや針仕事に精を出した。19歳で婿養子を迎え家の立て直しをはかろうとしたが、婿は1年ほどで出奔してしまった。戸籍上、セツが小泉家に復籍する形をとって正式に離婚が成立したのは、明治23年(1890)1月、セツ22歳のとき。小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が松江入りする7か月前のことだった。この頃には、機織会社を始めていっとき成功した生家の小泉家も、当主である湊の病とその死もあって、すでに没落してしまっている。

夏目漱石夫人の鏡子の旧姓は、中根という。

中根家も、小泉家同様、代々の士分で、広島の福山藩に仕えていたという。鏡子は明治10年(1877)7月21日、中根重一とカツの間の長女として生まれた。漱石より10歳年下、八雲夫人のセツより9歳若い。戸籍名はキヨ。通称が鏡で、鏡子と呼ばれることが多かった。漱石も手紙に「鏡どの」「鏡子どの」などと書いている。

キヨがなぜ「鏡」となったのか、詳細はわかっていないが、漱石のもとに送られてきた見合い写真の裏面にも「明治28年2月3日写 中根鏡」とあり、少女の頃から当たり前のように「鏡」の字を当てていたものと思われる。

余談ながら、小説『坊っちやん』の中で、主人公の坊っちゃんをひたすら信頼して存在感が際立つお手伝いの清の名前は、妻・鏡子の戸籍名からとったのではないかと、私は以前から秘かに思っている。

中根家はもともとが貧乏士族で、維新後はいよいよ微禄し、鏡子の幼少時のおぼろげな記憶では、祖父が内職で靴下をあみ洋傘の骨などを磨いていたという。松江のセツが育った稲垣家の状況と似たり寄ったりの光景であったろう。

ただ、そんな貧窮の中でも、鏡子の父・重一は藩中の秀才として選抜され大学東校(東大の前身)へ進学ができた。経済学を修めたいと思ったが、そのためにはドイツ語を修得する必要があり、ドイツ語を学ぶなら医科に限るということで医科へ入ったという。卒業後は新潟の医学所に招かれてドイツ人院長の通訳として働き、のちには副院長をつとめた。鏡子は幼児期の何年かをこの新潟で過ごしている。その後、重一は東京に戻って官吏となり、鏡子と漱石の縁談が浮上した頃は貴族院の書記官長をつとめるようになっていた。

中根家の東京の住まいは、牛込矢来の、現在、新潮社がある辺りにあった。祖父は楽隠居の身分となり、碁会所などに出入りしていたが、その碁敵の小宮山という人が橋渡し役となって、漱石と鏡子の見合い話が進められた。小宮山が勤める郵便局の同僚に、漱石の兄、和三郎直矩がいたのが縁となった。

鏡子の下には、3人の妹と2人の弟がいた。妹たちは華族女学校(現・学習院)で学んでいるが、鏡子は小学校からあとは家庭教師について自宅で勉強していたという。長女として、何不自由なく大事に育てられたのである。

八雲とセツの出会いと馴れ初めには諸説あり

セツが八雲のもとに住み込みで手伝いに入った時期については、八雲来松の年(明治23年)の12月、翌年1月、2月など、いくつか説が分かれる。事実上の夫婦として結ばれた時期も同様だ。松江で八雲の最初の逗留先となった富田旅館の女将ツネの、こんな内容の証言も伝わっている。

――松江中学の教頭で英語が堪能だった西田千太郎から、旅館側に、「八雲のため、どこか士族のお嬢様を奥様にお世話したい」という相談があり、いろいろ物色した末にセツを紹介することになった。八雲は最初、セツの手足が逞しく華奢でないのを見て、「手足が太い」「これは士族のお嬢様ではない」とひどく不機嫌だったが、実際に士族のお嬢様であり、やがて万事めでたく納まった――。

この言によると、セツは富田旅館の世話で、最初から「現地妻」として八雲のもとに送り込まれたようにも聞こえる。この頃、異国人の現地妻は「洋妾(らしゃめん)」と呼ばれ蔑視された時代である。が、富田旅館の主人が目の悪い女中ノブの治療をきちんとしようとしないことに怒りを感じた八雲は、この旅館を離れ、のちのちまで嫌悪感を抱いていたという話もあり、また、女将のこの証言自体が随分と時間を経てからのもので、誤解や記憶違いもあるようで、そのままには受け取れない。むしろ、八雲が西田千太郎宛てに書いた書簡(1月中旬から2月頃のものと推定される)の次のような記述が、八雲とセツの出会いの経緯を物語っているだろう。

親愛なる西田さん。(略)明日、織原さんが女中をよこしてくれるはずです。私はその女のひとのために夜具を買いました。彼女はずっと家に泊まってくれるそうです。少し年をとっていますが、大変よい女中さんだそうです。ともかく旅館の女中でもないので、うまくいくことでしょう。

文中の「織原さん」は、八雲が富田旅館から引っ越して次に住んだ借家(末次本町の離れ座敷)の持ち主。そして、織原さんがよこしてくれる、旅館づきでない《大変よい女中さん》こそ、セツのことと受け取れるのである。23~24歳のセツを《少し年をとって》というのは、旅館づきの女中ノブが10代半ばの少女だったこととの比較だろう。

すなわち、セツは最初、お手伝いとしてやってきて八雲の身の回りの世話をし、次第に信頼関係ができ、愛情が芽生え、やがて男女として結ばれていった。

明治24年(1891)6月14日の西田千太郎の日記には、

ヘルン氏ノ妾セツノ実母小泉氏ノ依頼ニヨリヘルン氏方ニ至リ、同人救助ノ事ニ就テ談ズル所アリ

とあるから、この頃には八雲とセツの間柄は事実上の夫婦として、周知のこととなっていたと思われる。だからこそ、西田はセツの実母小泉チエの生活上の窮状を八雲に取り次ぎ、援助を訴えた。八雲はこれに応えて15円の金を用立てたという。このことは後日、「山陰新聞」(明治24年6月28日)でも報じられた。

ヘルン氏の妾は南田町稲垣某の養女にて其実家は小泉家なるが、(略)此の妾といふは至って孝心にて養父方へは勿論実母へも己の欲をそいで與ふる等の心体を賞して、ヘルン氏より十五円の金を与へ爾来は米をも與ふることゝなせりといふ。

西田の日記、新聞記事とも、「妾」と記しながら、そこに蔑みの感情は見られないことを指摘しておきたい。

6月22日には、八雲はセツとともに北堀町の武家屋敷(現在、小泉八雲旧居として保存される)へ転居。7月下旬にはチェンバレン宛ての書簡中に、

日本の女性は何と美しいのでしょう。日本民族の善への可能性は、この日本女性の中に集約されているようです。

と、ある種「おのろけ」ともとれるような一文を書き込んでいる。アメリカに住む友人宛てに、法律上の正式な結婚を意識した手紙も書き送っている。以降、八雲とセツはよき伴侶として歩んでいく。セツの生母チエへの援助も、ずっと続いていくことになる。

漱石と鏡子のお見合いは、八雲とセツが松江・北堀町の武家屋敷で暮らしはじめた4年後の明治28年(1895)、12月28日に行われた。28歳の漱石は愛媛・松山で中学教師をつとめていたが、冬休みを利用して帰省し、ひとりで東京・虎ノ門にある貴族院書記官長の官舎を訪れた。矢来の家には祖父を残し、中根重一の一家はここで暮らしていた。西洋館と日本館の両方があって、当時としては先進的に電燈と電話もついたその官舎に、主人夫婦と6人の兄弟姉妹、書生3人とお抱えの俥夫までが住んでいた。この頃、中根の家は絶頂期を迎えていたと言っていい。

ひとりでひょっこりと足を運んだ漱石は、洋館2階の20畳敷きのストーブのある部屋に通された。普段は重一が書斎として使っているその部屋で、漱石と鏡子は初めて対面したのだった。鏡子は18歳。初めての見合いで、本人としては、恥じらいから俯き加減に、漱石の顔をちらりちらりと見ているような心地でいた。鏡子は漱石のお見合い写真を見たときから、それまで見た他のお見合い写真と比較して、上品でゆったりして、いかにも穏やかなしっかりした顔だちで、好もしく感じていた。お見合いには鏡子の両親が同席し、鏡子の妹の時子が給仕役を買って出ていた。

このお見合いで、漱石も鏡子も互いに好印象を深めた。漱石は、歯並びが悪いくせにそれを強いて隠そうともせず平気で笑っている鏡子の気取りのない姿が気に入ったという。鏡子の目には、鼻の頭のアバタとともに、漱石が引物の大きな鯛の塩焼きの横腹に、ひと箸だけぽっくりと穴を空けた光景が、不思議とあざやかに焼きついていた。

* * *

矢島裕紀彦(やじま・ゆきひこ)

1957年、東京都生まれ。早稲田大学政経学部卒。作家・雑誌編集記者。文学、スポーツ、歴史など幅広いジャンルをフィールドに“人間”を描く。著書に『心を癒す漱石の手紙』『文士の逸品』『文士が愛した町を歩く』『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』『ウイスキー粋人列伝』『著名人名づけ事典』『こぼれ落ちた一球』『石橋を叩いて豹変せよ』『あの人はどこで死んだか』など多数。グランドセイコー広告の掌編小説シリーズ『時のモノ語り』で2018年度朝日広告賞朝日新聞特別賞受賞。https://atelier1328.com

(この連載を通しての主な参考文献)

『漱石全集』全28巻、別巻1(岩波書店、1993~1999年)/夏目鏡子述・松岡譲筆録『漱石の思い出』(文春文庫、1994年)/夏目伸六『父・夏目漱石』(文春文庫、1991年)/夏目伸六『父・漱石とその周辺』(芳賀書店、1967年)/高浜虚子『回想子規・漱石』(岩波文庫、2002年)/松岡陽子マックレイン『漱石夫妻 愛のかたち』(朝日新書、2007年)/荒正人『増補改訂漱石研究年表』(集英社、1984年)/江藤淳『漱石とその時代』第1部~5部(新潮新書、1970~1999年)/『新潮日本文学アルバム夏目漱石』(新潮社、1983年)/『別冊國文学 夏目漱石事典』(学燈社、1990年)/『夏目漱石の美術世界』(東京新聞、NHKプロモーション、2013年)/出久根達郎『漱石先生とスポーツ』(朝日新聞社、2000年)/江戸東京博物館・東北大学編『文豪・夏目漱石』(朝日新聞社、2007年)/平岡敏夫『「坊つちやん」の世界』(塙新書、1992年)/恒松郁生『漱石 個人主義へ』(雄山閣、2015年)/小泉節子、小泉一雄『小泉八雲 思い出の記 父「八雲」を憶う』(恒文社、1976年)/小泉八雲、平井呈一訳『日本瞥見記』上・下(恒文社、1975年)/小泉八雲、平井呈一訳『東の国から・心』(恒文社、1975年)/小泉八雲、平川祐弘編『怪談・奇談』(講談社学術文庫、1990年)/小泉八雲、池田雅之編訳『虫の音楽家』(ちくま文庫、2005年)/『明治文学全集48 小泉八雲集』(筑摩書房、1970年)/小泉時共編『文学アルバム小泉八雲』(恒文社、2000年)/小泉凡監修『小泉八雲、開かれた精神の航跡。』(小泉八雲記念館、2016年)/池田雅之監修『別冊太陽 小泉八雲』(平凡社、2022年)/池田雅之『小泉八雲』(角川ソフィア文庫、2021年)/田部隆次『小泉八雲』(北星社、1980年)/長谷川洋二『八雲の妻』(今井書店、2014年)/関田かをる『小泉八雲と早稲田大学』(恒文社、1999年)/梶谷泰之『へるん先生生活記』(恒文社、1998年)/池野誠『松江の小泉八雲』(山陰中央新報社、1980年)/工藤美代子『神々の国』(集英社、2003年)/工藤美代子『夢の途上』(集英社、1997年)/工藤美代子『聖霊の島』(集英社、1999年)/平川祐弘編『小泉八雲回想と研究』(講談社、1992年)/平川祐弘『世界の中のラフカディオ・ハーン』(河出書房新社、1994年)/熊本大学小泉八雲研究会『ラフカディオ・ハーン再考』(恒文社、1993年)/西川盛雄『ラフカディオ・ハーン』(九州大学出版会、2005年)/西成彦『ラフカディオ・ハーンの耳、語る女たち』(洛北出版、2024年)/池田雅之『日本の面影』(NHK出版、2016年)/ラフカディオ・ハーン『小泉八雲東大講義録』(KADOKAWA、2019年)/芦原伸『へるん先生の汽車旅行』(集英社インターナショナル、2014年)/嵐山光三郎『文人暴食』(新潮文庫、2006年)/河東碧梧桐『子規を語る』(岩波文庫、2002年)/『正岡子規の世界』(松山市立子規記念博物館、1994年)/『子規全集』18巻、19巻(講談社、1979年)/『志賀直哉全集』第8巻(岩波書店、1999年)/『芥川龍之介全集』第4巻(岩波書店、1996年)/瀬沼茂樹『評伝島崎藤村』(筑摩書房、1981年)/矢島裕紀彦『心を癒す漱石の手紙』(小学館文庫、2009年)/矢島裕紀彦『鉄棒する漱石、ハイジャンプの安吾』(NHK生活人新書、2003年)/矢島裕紀彦『文士が愛した町を歩く』(NHK生活人新書、2005年)/矢島裕紀彦『文士の逸品』(文春ネスコ、2001年)