最近、パソコンやスマートフォンの普及により、⾃ら字を書く機会はめっきり減少してきました。その影響からか「読める、けれども、いざ書こうとすると書けない漢字」が増えていませんか? 以前はすらすらと書けていたのに、と書く⼒が衰えたと実感することもあります。

この記事を通じて、読むこと・書くこと・漢字の意味を深く知り、漢字の能⼒を⾼く保つことにお役⽴てください。

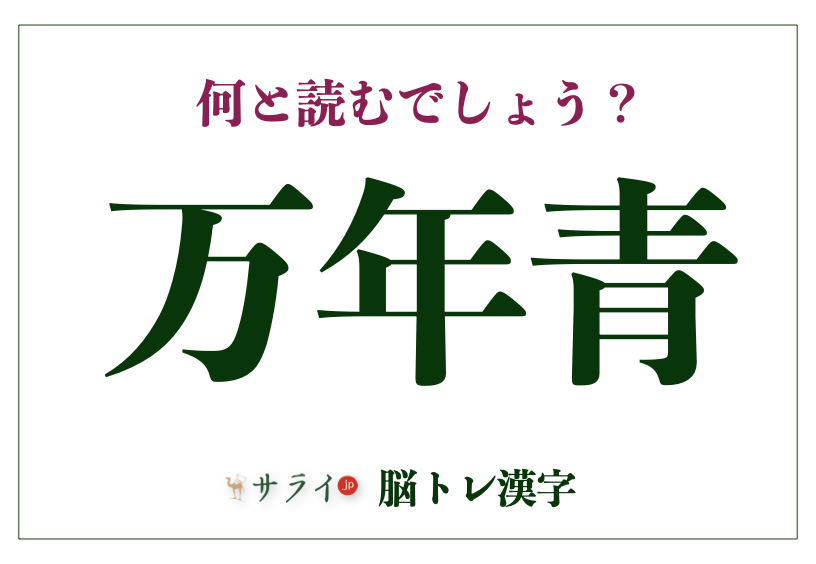

「脳トレ漢字」今回は「万年青」をご紹介します。どんな植物か想像しながら漢字への造詣を深めてみてください。

「万年青」は何と読む?

「万年青」の読み方をご存じでしょうか?

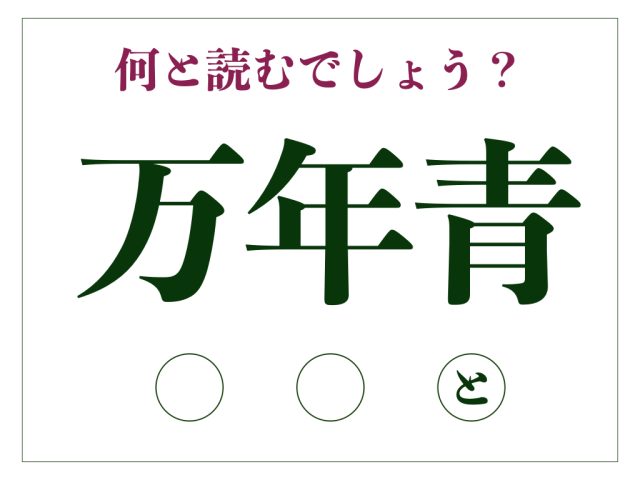

正解は……

「おもと」です。

これは特定の漢字の組み合わせに特定の読みを当てた「熟字訓(じゅくじくん)」と呼ばれるもので、漢字それぞれの音読みや訓読みとは関係なく、全体で「おもと」と読みます。「まんねんせい」「ばんねいせい」と読むこともありますが、これは植物学や中国語的な読みとして使われることがある程度。日本語ではもっぱら「おもと」と読むのが正解です。

『小学館デジタル大辞泉』では「キジカクシ科の多年草。山地に自生し、肥厚した地下茎から多数の濃緑色の葉を出す。葉は長さ30~50センチで、厚くつやがある。春、短い茎を出して淡黄色の小花を穂状に密集してつけ、実は丸く赤色、まれに黄色。園芸品種が多い」と説明されています。

「万年青」の由来

「おもと」という名前の語源として、太くたくましい根元(=大本・おおもと)から、次々と新しい芽が力強く生えてくる様子から「おおもと」が転じて「おもと」になった、という説があります。そのたくましい生命力の源泉である「根本」に注目した、ぴったりの名前ですね。

また、「万年青」という漢字表記は、その名の通り、冬でも枯れることなく「万年(長い年月)にわたって青々とした葉を保つ」という特徴に由来します。この尽きることのない生命力が、古くから「不老長寿」や「繁栄」の象徴とされ、縁起のいい植物として人々に愛されてきました。(諸説あります)

徳川家康と「万年青」の深いつながり

「万年青」が「縁起のいい植物」として広く知られるようになった背景には、徳川家康の存在が大きく関わっています。

言い伝えによると、家康が江戸城に入城する際、家臣から「万年青」が献上され、それを城の床の間に飾ってから入城したそう。その後、徳川家が長く繁栄したことから、「万年青」は「引っ越し先の床の間に飾ると、その家が末永く栄える」という「引っ越し万年青」の風習として、庶民の間にも広まっていきました。

この逸話からもわかるように、「万年青」は持ち主の繁栄を願う存在だったのです。特に、赤い実は「子孫繁栄」を象徴するとされ、葉の緑と実の赤のコントラストは、おめでたい席に彩りを添えてきました。

いかがでしたか? 今回の「万年青」のご紹介は皆様の漢字知識を広げるのに少しはお役に立てたでしょうか? 一つの植物に込められた、人々の繁栄への願いや歴史の物語に、改めて日本語の奥深さを感じますね。

来週もお楽しみに。

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com