文/印南敦史

50〜60代にもなると、多少なりとも死を意識するようになってくるのではないだろうか?

そんなことをいうと上の世代からは、「なにを若造が」と笑われてしまうかもしれない。

しかしそれでも、死との距離感が、少しずつ縮まってきているような気がすることは否定できない気がするのだ。

だが、そうでありながら、死がどのようなものであるかを本質的に理解することは困難なことでもある。

だとすれば、さまざまな知見に触れてみるべきである。

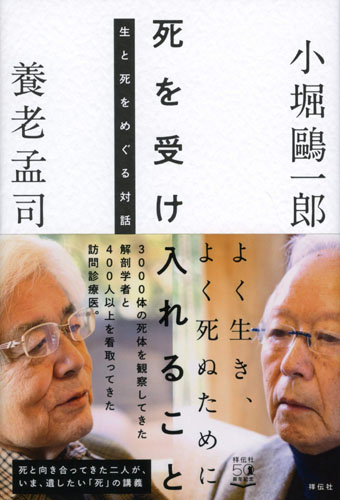

そういう意味において『死を受け入れること ―生と死をめぐる対話-』(養老孟司、小堀鷗一郎 著、祥伝社)は、参考になる一冊であるといえそうだ。

解剖学者の養老孟司氏と、訪問診察医である小堀鷗一郎氏による対談。すなわち、異なった立場から死と向き合ってきたおふたりが、それぞれの視点に基づいて死を語っているのである。

編集者が書いたと思われる序文には、次のようにある。

二人が取り組んできた仕事は、死と密接な関係にありました。小堀医師が訪問診療の現場で見届けた四○○人以上の死と、養老先生が解剖実習室で見てきた死体と、死体が物語った死。

この二人が「死」について語り合いました。外科医にとって死は敗北だったと語る小堀医師と、死は二人称として存在すると語る養老先生。それぞれの生い立ちから東大医学部での日々、外科医と解剖学者としての仕事、そしてこれからの社会の中で、死は、どんな姿を現すのか。対談は二〇二〇年二月から三月にかけて行いました。(本書9〜10ページより引用)

当然のことながら、死の問題を主軸として、話はさまざまな方面に及んでいく。そしてその流れはやがて、新型コロナウイルスの問題へとたどり着くことになる。

果たしておふたりは、いまなお猛威をふるい続けるこのウイルスについてどうお考えなのだろうか? 今回は、その点をクローズアップしてみたいと思う。

まず注目すべきは、小堀氏が「新型コロナウイルス(COVID-19)については素人」だと認めたうえで、今後も感染者はどんどん増えるだろうと予測している点だ。

この対談が行われてから、現時点ですでに1年以上の歳月が過ぎている。しかし残念ながら、いまだ収束に向かうことはなく、それどころか第四波を迎えようとしてすらいる。

したがって、この指摘は的を射ているというべきだろう。

また養老氏も、そうした状況を鑑みたうえで次のように述べている。

養老 僕は、共存することになるだろうと思います。SARS(重症急性呼吸器症候群)みたいに消してしまうわけにいかないでしょう。症状が軽い場合が多いから。エボラ出血熱が広がらなかったのは、死亡率が高かったからです。罹った人がほとんど死んでしまう。死亡率が低いと、症状のない患者さんが出歩くからひとりでに広がるんです。(本書177ページより引用)

すでにインフルエンザとは共存しているわけで、最終的には仲よくするするしかないということだ。

小堀 共存という言葉は、要するに、死ぬ原因と今、生きていることの兼ね合いです。例えば、九十、百歳の多くの人はすでにがんと共存しているんです。(本書178ページより引用)

つまり共存という意味においては、人間はすでにがんとも共存してきたとも考えられるということだ。そもそも人間の歴史は、病との共存の歴史。それはすなわち、死との共存であるともいえるわけである。

* * *

ちなみに養老氏は、冒頭の部分でこうも記している。

生死はもともと具体的なもので、結論はそれぞれというしかない。ケース・バイ・ケースである。コロナで見られたように、個々の事情は現代では無視されることが多い。(中略)

コロナによるこれまでの死者累計何人、という表現においては、個々であった生死は一という数に変更されてしまう。身内や知り合いにとって、死は一ではない。それはわかり切ったことだが、個々の死を扱うのは文学であって、いわゆる学問ではない。(本書「はじめに」より引用)

新型コロナが今後どうなっていくのかは、まったく予測できるものではない。もしかしたら本書にあるように、共存しながら生きていく以外にないのかもしれない。

しかし、いずれにせよ、個人的には上記の文章がいつまでも心に残ったのだった。

養老孟司、小堀鷗一郎 著

祥伝社

文/印南敦史 作家、書評家、編集者。株式会社アンビエンス代表取締役。1962年東京生まれ。音楽雑誌の編集長を経て独立。複数のウェブ媒体で書評欄を担当。著書に『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)、『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)、『世界一やさしい読書習慣定着メソッド』(大和書房)、『人と会っても疲れない コミュ障のための聴き方・話し方』『読んでも読んでも忘れてしまう人のための読書術』(星海社新書)、『書評の仕事』(ワニブックスPLUS新書)などがある。新刊は『「書くのが苦手」な人のための文章術』(PHP研究所)。2020年6月、「日本一ネット」から「書評執筆数日本一」と認定される。