知る人ぞ知る幻のカニを求めて

京都府の北部、日本海に突き出した丹後半島の京丹後市丹後町に、間人(たいざ)という地名がある。この奇妙な読み方の地名は遥か昔の6世紀中頃、聖徳太子の時代に名づけられた。

その頃、朝鮮半島を経由して大陸から仏教が伝わった。それまでの日本にはない新しい宗教の伝来である。キラキラと輝く金銅の仏像を見て、天皇以下側近たちは「仏教って何だ!」と驚いた。受け入れるべきかどうか、議論百出した。最新文化として受容しようとしたのが蘇我氏(そがし)、異国の邪宗だと反対したのが物部氏(もののべし)である。

さらに皇位継承の問題も浮上し、両者の間で激しい争いが勃発した。この時、まだ10代半ばだった聖徳太子は、蘇我軍の一員として戦闘に参加した。

戦いは一進一退。聖徳太子は敵軍に囲まれ、もはやこれまでという時に四天王像を彫り戦勝を祈願。仏の加護により危機を脱したと『日本書紀』は伝えている。

聖徳太子の母は、蘇我氏一族の穴穂部間人皇女(あなほべのはしひとのひめみこ)。第31代用明天皇(ようめいてんのう)の皇后である。皇后は戦乱を避け、奥丹後に身を潜めた。戦いは蘇我氏が勝利し、皇后は飛鳥(あすか)の宮殿に戻ることになった。

皇后は丹後を離れるにあたり、自らの名の「間人」(はしひと)をその地に贈った。しかし、住民は高貴な方の名を呼び捨てにすることを畏れ、皇后が「退座」したという意味を込めて、「間人」を「たいざ」と読むことにしたという。

丹後町間人には小さな港があり、間人漁港で水揚げされる「間人カニ」は、食通の間では極上のカニとしてとりわけ人気が高い。では、この間人カニとは、いかなるカニなのか。

日本海や北海道周辺、北太平洋沖で水揚げされる大型のカニにズワイガニがある。そのズワイガニの中でも、丹後半島から島根県沖に生息するものを「松葉ガニ」と呼ぶ。松葉ガニは水揚げされる港によってブランド名が付され、そのひとつが間人ガニである。

間人漁港でカニの水揚げを専門に行なう漁船はわずか5艘。船員はそれぞれ6名である。昔から小さな船での日帰り漁業だ。

間人カニの漁獲期は、11月6日から翌年の3月20日まで。冬の日本海は荒れる日が多く、出航できない日も少なくない。それゆえ、間人カニは幻のカニとも称される。

この間人カニを求めて、解禁間もないある日、間人へ向った。旅のメンバーは6人。集合したのは京都駅31番線ホームである。山陰本線の特急はしだて5号に乗り、天の橋立で名高い宮津を経て約2時間半、最寄り駅の網野に到着。間人の町まではそこからバスで更に30~40分かかる。

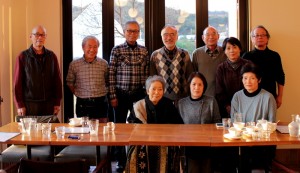

今回の旅は、間人カニを味わうという目的のほかに、50年ほど前の1960年代半ばに大学の合宿で毎夏お世話になった本井家の方々に数十年ぶりに再会するという目的もあった。

間人カニを味わえる宿を探していたところ、本井さんが料理旅館「うまし宿 とト屋」を紹介してくれた。間人漁港から数分の距離にある。女将の池田香代子さんは、間人カニを扱って20年。いかに美味しく客に供するかを誰よりも熱心に研究している。

間人カニのフルコースを味わう

間人カニの漁船は早朝に港を出て、底引き網で漁獲する。獲れたカニには船名の入ったタグが付けられ、それがブランドの証となる。帰港は昼頃。池田さんはその都度港へでかけ、その日のカニを自分の目で確かめる。

とト屋では、その日提供するカニをさばく前に客に見せてくれる。ザルに乗せられた間人カニは、もちろんまだ生きたままである。

間人カニが生息するのは水深280mくらいの海水が非常にきれいな海底だという。カニは10年ほど脱皮を繰り返し成長し、甲羅が硬くなる。その甲羅に海ビル(カニビルともいう)の卵がついているものがある。

「それは身肉の引き締まったカニを見分けるポイントのひとつです」と池田さんは語る。

海ビルは本来、海底の岩などに産卵する。しかし間人沖の海底は岩が少ない。そこで海ビルはカニの甲羅に産卵するのである。カニが脱皮すると、海ビルの卵はそのまま皮とともに流される。

「海ビルが甲羅についているということは、そのカニが完全に脱皮を終え、身肉がたっぷり詰まっていることを物語っているんです」(池田さん)

さて、お待ちかねの料理は、先付け、お造りが出て、「活き間人カニ入りコース」が始まる。まずはカニ刺し。続いて、ゆでカニ、焼きカニ(甲羅みそ付き炭火焼き)、カニしゃぶ(カニすき)、そしてカニみそ雑炊と続く。池田さんはできるだけ新鮮なカニを客に味わってもらうために、食事時間の直前にカニをさばくよう板長に指示を出す。とりわけカニ刺しは新鮮さが命である。

さばいたばかりのカニみそは、水分を含みトロッとしている。カニは冷蔵庫に入れておくとみそが硬くなり、味も落ちる。これほど瑞々しいカニみそは、やはり産地へ来なければ味わえない。

カニ料理は人を寡黙にさせるというが、間人カニのあまりのおいしさに口を開く者がひとりもいない。酒に手が伸びることもなく、皆ひたすら黙々と手と口を動かす。

しばらくすると、真っ赤にゆで上がった間人カニがテーブルに並んだ。食事を世話してくれるお姉さんは、ゆでカニをさっと裏返し、すばやく手足をさばいていく。

「新鮮なカニのみそは水分が多いんです。甲羅を上にしておくと、みそが身肉の中に入ってしまいますから、ゆでたてをお客様にお見せしたら、すぐにひっくり返すのです」と池田さん。

ゆでガニは最もポピュラーな食べ方である。池田さんの説明によると、ゆでた直後のカニは神経がキュッと引き締まり、一瞬、身肉が縮むという。

「ですから、肉の入りが少ないと勘違いされる方がいます。ゆでたてのカニは身をほぐすと1本1本の繊維に分かれます。その繊維が食感を豊かにするのです」(池田さん)。

焼きカニは、もちろん炭火焼きである。みそがたっぷり入った甲羅も一緒に網に乗せる。アツアツのみそをスプーンでいただくと、濃厚なカニみそスープの味わいである。

ここで左党におすすめなのが、甲羅酒。カニみそを少し残しておき、そこに日本酒を入れる。そのまま網の上に置いておけば、甲羅酒の熱燗ができあがる。これも新鮮なカニだからこそ味わえる逸品である。

火が通った肉は甘みがさらに増し、刺身とはまた違った食感が楽しめる。同じカニなのに、食べ方が変わるたびに新たな味の感動が沸き起こる。見事な仕掛けである。

「ゆでカニは美味しいですが、そればかり食べていると必ず飽きてしまいます。味の感動は瞬間的なものです。私たちは、お客様が決して飽きることのないように調理方法を考え、最後まで感動を味わっていただけるように工夫しています」(池田さん)

いよいよカニしゃぶが始まる。特製のスープはシンプルで上品な味わい。スープが沸き上がったら、まず生のカニを指で持ったままスープに入れる。すると肉は花が咲いたようにパッと開く。スープの味が肉に染み入り、またしても感動の味わいである。

感動の余韻にひたりながら、鍋に地元産の野菜や豆腐などを入れる。するとスープのうまみがさらに増し、そのだしで蕎麦を食する。

最後の仕上げはカニみそ雑炊。ここでも生のカニみそを贅沢に使う。もう食べられない、と思いつつも、気がつけばお代わりをしている。

池田さんの間人カニとの付き合いは20年になる。何百、何千匹ものカニを自分の舌で確かめてきた。すべてはお客さんに最高の味を供するためである。

カニがたまに水槽で元気がなくなると、池田さんは心からカニに「ごめんなさい」と謝るという。そんな池田さんは、間人カニの目がとっても可愛いと嬉しそうに語る。

「人間だけでなく、どんな動植物にも精一杯きれいに見せたいという思いがあるんですね。間人カニもそうですよ。間人カニの顔を見ていると、本当にきれいだと思います」

それはきっと、豊かな自然に恵まれた「間人」という仙境が造り出したものに違いない。

■うまし宿 とト屋

住所/京都府京丹後市丹後町間人566

TEL/0772・75・2639 FAX/0772・75・0369

カニコースの宿泊料金は、一泊2食付きひとり2万1800~6万9800円(税・サービス料込、休前日は2000円増し)、日帰り温泉付きカニプランもある。料理については事前に相談することをおすすめします。

文・写真/田中昭三

京都大学文学部卒。編集者を経てフリーに。日本の伝統文化の取材・執筆にあたる。『サライの『日本庭園完全ガイド』(小学館)、『入江泰吉と歩く大和路仏像巡礼』(ウエッジ)、『江戸東京の庭園散歩』(JTBパブリッシング)ほか。

地図製作/蓬生雄司