標高711m、玄界灘を見渡す糸島・二丈岳の麓に広がる、棚田が美しい小さな集落にある「いとしまシェアハウス」。運営する“語り部”志田浩一さんと妻の畠山千春さんのご夫婦は、“食べ物、お金、エネルギーを自分たちでつくる”をコンセプトに、2013年にこのシェアハウスをオープンした。山、川、海、そして地域の人々とつながりながら田舎で暮らすおふたりに、リアルな田舎での暮らしぶりや、日本に根ざす里山文化を未来へとつなぐ取り組みを聞いた。

理想の里山に移住して地域とつながる田舎暮らしを実践

浩一さんと千春さんが、それぞれ東京と横浜から糸島に移住したのは、2011年に起こった東日本大震災による社会の混乱がきっかけだった。千春さんは当時のことを思い出しながらこう語る。

「大きな災害が起こると、お金があってもものが買えず、計画停電で冷蔵庫が止まり、食料がすべて駄目になる現実を目の当たりにしました。都会で何不自由なく暮らしていても、ひとたび物資やエネルギーの供給システムがストップしてしまうと、それまでの暮らしがあっという間に崩壊してしまう……。震災を境に、消費するだけではなく、少しでも自分たちの手で食物やエネルギーを作っていこうという気持ちが芽生え、パートナーと一緒に田舎へと引っ越し、自給自足型の生活をスタートさせました」(千春さん)

家を決めるため、関東から一旦福岡市内に暮らしの拠点を移し、2人で糸島をドライブしながら理想的な住まいを探しまわった。すぐに見つかると考えていたが、これだという物件になかなか巡り合えず、結果的に約1年かかってしまったと浩一さんは苦笑する。

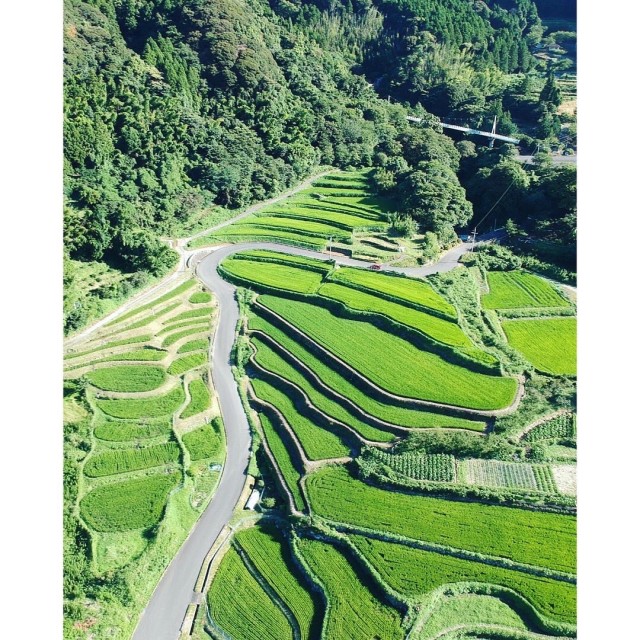

「僕は、住むなら海のそばと決めていて、妻は棚田があり星がきれいなところがいいと言っていましたが、お互いの思いが完璧に合致する場所はなかなか見つかりませんでした。ある日、海沿いをドライブしていると、山に分け入る小さな道を見つけまして、なんとなくピンと来るものがあったので、脇道に入って坂を登っていくと、眼の前に棚田がパーっと広がっていて、その先を進んでいくと、古民家に『空き家』の張り紙を見つけました。2人とも“うわっ、ここだ!”って興奮して、間髪入れずその場から管理会社に電話をしました」(浩一さん)

砂浜に近く、棚田があり、澄み渡った青空は夜になると無数の星が瞬く、2人が思い描く環境を兼ね備えた、願ってもない場所だった。駐車場、牛舎、作業小屋が付いた敷地は約275坪あり、築80年の古民家も85坪と大きい。この古民家を改修して、シェアハウスをオープンすることにした。

古民家を改修しシェアハウスを始めた背景には、自給自足の生活を目指す上で避けては通れない理由もあった。

「2人とも、農業経験がありましたから、自給自足型の暮らしをする場合、2人だけで農業を営むと先々しんどくなることは目に見えていました。血縁がなくても、自分たちの手で自分の暮らしを作りたいという思いでつながる人が集い、みんなで田畑を耕しながら、田舎暮らしをする楽しさへの期待もありました。何よりもこの家は、2人で住むには広すぎたんです。8人ぐらいで住むのがもっともバランスが良いと考えてシェアハウスにしました。住人はSNSやWebサイトで募集をして、短期間で人も変わっていきますが、現在は私たちの家族3人を含め8人で暮らしています」(千春さん)

メンバーはプログラマーやクリエイター、学生などさまざま。とことん田舎暮らしを追求するタイプもいれば、ライトに自然を楽しむタイプもいる。浩一さんと千春さんも、「シェアメイトには心地よく暮らしてもらえればそれでいい」と考える。ただ自給自足に関わるプロセスだけは全員で学び、一度は挑戦してみる気持ちを大事にしていると言う。

「徒歩5分のところに棚田があり、お米は100%自前。農作物も年に1回は新しいものにチャレンジし、トマトやニラ、レタス、キャベツ、ごぼう……と年々増えています。そのほか、普段食べている肉がどのように作られているかを学んだり、みりんを製造する酒蔵に造り方の見学に出かけたりして、将来のための勉強をしています」(浩一さん)

エネルギーもできる限り自分たちで生み出して消費する。調理や暖房には薪を使い、晴れた日中の電力は、駐車場に設置した18枚の太陽光パネルで賄えるという。

美しい棚田の風景は地域の人やその祖先の方からのギフト

生活を続ける中で、最初はよそものだった2人と集落の人たちとの信頼関係も急速に深まっていった。

「地域の人たちがどんな人たちかは住んでみないとわからないのですが、私たちはとにかく運が良く、いい方ばかりに恵まれました。早くこの場所に馴染みたいと思い、呼んでいただいた地域行事にはなるべく参加しています。シェアハウスは人が多くいるので、誰か一人は必ず出席できるのはいいところですね。集落には高齢の方が多いので、若いシェアメイトが、集まりや飲み会に行くと賑やかしになるようで、“若い人が来てくれて楽しかったよ”と感謝されることもあります。シェアハウスにしたことで、2人だけで移住するより、信頼を築くまでの時間がショートカットできたと思います。今年で移住11年目を迎えますが、夫は消防団にも入り、集落の役員もさせていただいています」(千春さん)

田舎暮らしを営む中で、移住の時には考えていなかった新たな“気づき”もあった。

「移住してきた頃は、手つかずの自然ってなんてきれいなんだろうって思っていましたが、自分自身が棚田で手を動かしていくうちに、手付かずの自然は、ここにはないことに気づきました。私が大好きな棚田の風景も、石が崩れないように集落総出で草刈りをしたり、川ざらいと呼ぶ川の清掃活動をやったり必ず地域の人の手が入っています。地域や、地域に住む方の祖先の人たちがずっと手をかけてきたからこそ残っている風景なんだとわかると、より地域への愛着が湧きました」(千春さん)

農作物の栽培や養蜂、時には山に猟に出るという浩一さんは、“暮らしが趣味”のような毎日だったとこれまでの道のりを振り返る。

「僕は酒蔵で蔵人の経験もあり、自分の棚田で育てたお米でお酒を造ることが夢でしたが、酒造メーカーさんとコラボで酒造りをはじめ、最近、その第1本目が完成しました。窮屈な都会生活から離れ、自分が美しいと思える環境に住みながら目標を実現する喜びを実感しています。ここでは新しいアクティビティも要りません。夏は畑で作業した後、みんなで浜に行って、そのまま海に飛び込んで魚を獲り、帰ってきて食べることもしばしば。歩いて10分ぐらいに登山口もあるので、日常の中で山歩きも楽しめます。山に向かう途中に加茂川の流れる二丈渓谷があり、ウェブプログラマーのシェアメイトは、暑い時期になるとパソコンを持って渓谷に出かけ、木立に囲まれたいわば自然の特等席で、渓流の音を聞きながら仕事をしているようです」(浩一さん)

「棚田のオーナー制度」でまちに住む人と里山をつないでいく

シェアハウスの近くにある棚田は、集落の住人たちが数反ずつ分けて所有し、自分たちの食べるお米を収穫していた。移住当初、小さな田んぼをひとつ(3反)借りた浩一さんだったが、高齢化や跡継ぎ不足から管理が困難となった住民たちから、今では8反の田んぼの管理を任されている。

この棚田を活用し、2018年にスタートしたのが「棚田のオーナー制度」だ。都市に暮らす人たちから、棚田の共同オーナーを募り、田植えや収穫体験を通じて、里山の文化や美しい景色を将来に残す活動に取り組んでいる。

「棚田のオーナー制度のいいところは、都市部やまちに住み続けながら、自分の田んぼを田舎にもてるところです。田舎に引っ越すハードルは高くても、自給自足的な暮らしをやってみたいという人たちに通ってもらえるオープンな場所にしたいと思いました。都会と田舎をつなぐことは、私たちのミッションの一つと考えていて、足を運んでくれた人の中から、実際にここに移住してくれる人が増えたらいいなと思いますね」(千春さん)

同時にこうした取り組みや地域おこしのイベントが、地域の人たちにとっての励みになることも願っている。

「まちから訪れた若い人たちが “ここは本当にいいところですね”と、地域の人に伝えてくださることで、移住者側として、地域の人たちに、“この場所はそんな素晴らしいところなんですよ”っていう思いが届けられればいいですね。11年住んでいますが、この美しいところで暮らせることに、幸せを感じます」(千春さん)

動画視聴プログラムで里山のシェアする暮らし方を体験

「三ツ矢青空たすき」では、好きな時間に体験ができる、志田浩一さんと畠山千春さんによる動画視聴型プログラムを提供している。美しい棚田の風景を見ながら、地域とつながる「いとしまシェアハウス」の自給自足の暮らしをおふたりのお話と映像で知ることができる。

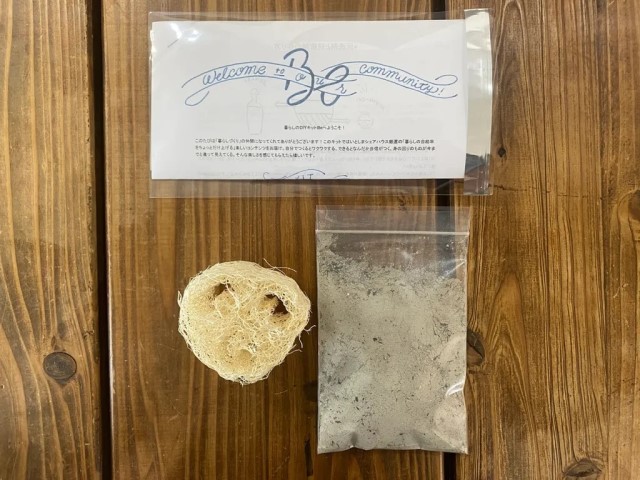

キット付きを選ぶと、木灰から作った灰洗剤などが入った掃除体験キットが届き、シェアハウスでの生活の一端を自宅で試すことができる。

「うちには上下水道がなく、生活排水がそのまま田畑に流れ出るため、自然素材の洗剤があったらいいなと木灰を使った灰洗剤を作りました。シェアハウスでは、薪ストーブ、ピザ窯、床暖房に薪を用いるため、灰は自分たちの生活の中で出される副産物なんです。灰は世界最古の洗剤と言われ、私は灰洗剤をお風呂掃除によく使っています。 驚くほど気持ちよく落ちるので、ストレス発散にも役立っていますね」(千春さん)

都会から田舎に移住するのは難しいという方には、この動画を楽しみながら、しばし棚田のある里山にトリップしてみてはいかがだろうか。

動画視聴体験

「いとしまシェアハウスに学ぶ。自分たちでつくり、“シェア”する暮らし」

動画視聴のみ1,000円、体験キット付き3,000円+送料 所要時間:1時間

体験キット付きの自宅に届くキット内容は、木灰(50g)、へちまたわし(1個)、洗剤用角瓶(1本)、研磨剤用瓶(1本)、ビニール手袋(1組)、じょうご(1個)、作り方説明書(1枚)