世界的フォトジャーナリスト・野町和嘉さんの約50年にわたる取材の軌跡をたどる回顧展「野町和嘉―人間の大地」が8月31日まで開催中です。1972年、若き日に初めてサハラ砂漠を訪れたことをきっかけに、野町さんはその後も各大陸の奥地や高地へ分け入り、過酷な自然環境に生きる人々の姿を求めて、世界中を旅し続けてきました。世田谷美術館で開催されている本展では、ナイル源流、チベット高原、アラビア半島、エチオピア、アンデス高地など、世界各地で撮影した作品を選りすぐって公開。まさに野町さんにとっての集大成となる展示内容となっています。

もう見ることができない「人間の大地」を求めて

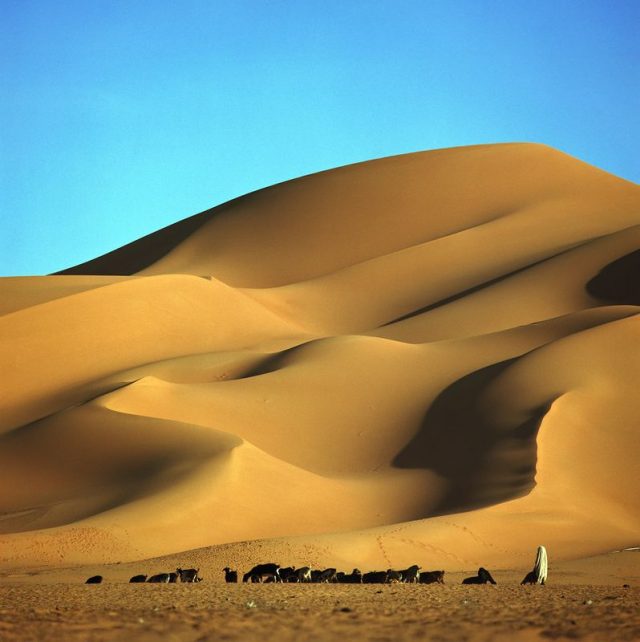

野町さんの関心は、「辺境」と呼ばれる地域に暮らす民族の、知られざる風習や生活様式にあります。そこでカメラを向け続けた先にあったのが、「人間はいかに生き、いかに祈るのか」という根源的なテーマでした。サハラの民が額から顎へ砂がこぼれ落ちるほどに地面に額づき、神に祈る姿を初めて目にしたとき、野町さんは「これがサハラで見た最高の美だった」と語っています。その瞬間から、彼がレンズを向ける対象は「風土と祈りの間に立つ人間の姿」へと変わっていきました。

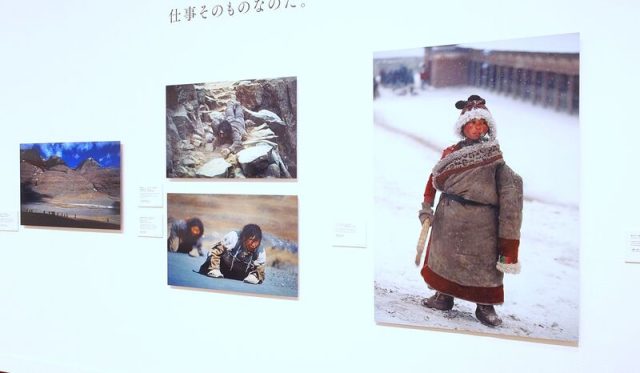

本展では、初期の代表作『サハラ』から『ナイル』『地球巡礼』などの主要シリーズに至るまで、時代を追ってその足跡をたどる構成になっています。巨大な砂丘のふもとにたたずむ遊牧民、ヌエル族の少年が牛の尿で髪を洗う場面、チベットの仏僧の瞑想風景、エチオピア・ラリベラの岩窟教会に集まる巡礼者たち。いずれも、文明の影から遠く離れた場所で、人々が自然と共に生き、祈りを捧げる姿が、野町さんの眼差しを通じて私たちの前に立ち上がります。

印象的な「眼差し」の力強さ

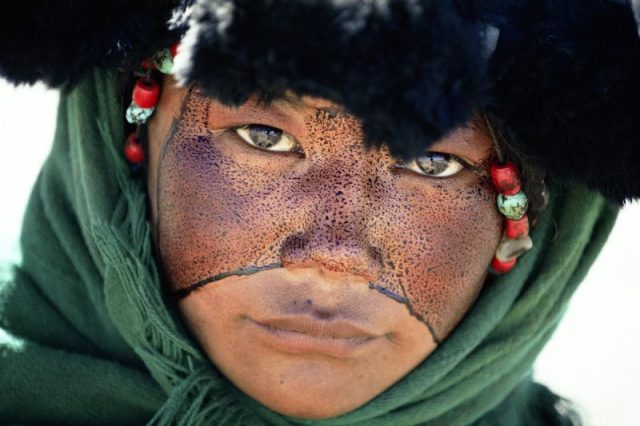

本展を通してとても印象に残ったのが、被写体となった人々の「目」の力です。藍色のターバンの間からまっすぐにこちらを見据えるトゥアレグ族の青年、ヤクのミルクでつくった化粧を施したチベット遊牧民の少女。いずれも、「目の力」に圧倒されました。さらに、展示室を進んでいくと、厳しい自然や風土のなかで、被写体となった人々の飾らない日常の姿が、時に優しく、時に力強い表情で写し出されています。

それにしても、野町さんは、なぜこれほど人々の力強い表情をとらえることができたのでしょうか。その背景には、野町さんの一貫した姿勢がありました。彼は決して通りすがりの観察者ではなく、ひとつの土地に数か月単位で滞在し、人々の暮らしに身を寄せて信頼関係を築けるまで、辛抱強く待ち続けたのです。

実際、野町さんは「ナイル奥地で牛と暮らしていた男たちにカメラを向けたときも、彼らは暇を持て余していたようで、なんか変わったやつが来たぞと受け入れてくれたんじゃないかな。何世代も生きてきた彼らの日常があるわけだから、こちらが特別な壁をつくらなければ、まずトラブルは起きない」とも語っています。

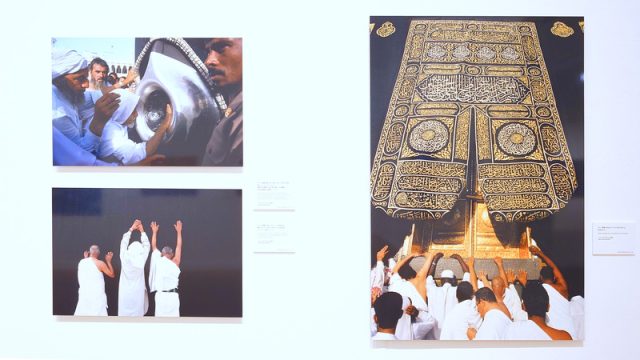

また、野町さん自身が、徹底して被写体と同じ目線に立つことを重んじていた点も見逃せません。彼は、メッカとメディナでの撮影依頼を受けた際、自らイスラム教に改宗し、5度のハッジ(大巡礼)を体験した上で取材活動に臨んだそうです。その徹底ぶりこそが、これまで他の写真家が撮影し得なかった場所や構図を可能にし、野町さんの写真に“本物”ならではの凄みを与えているのです。

野町さんの写真集は、新たに発売されるたびに、日、英、米、伊、仏など世界の主要各国で同時出版されるようになっています。彼の写真に宿る普遍的な魅力は、言葉の壁を軽々と越えていくのでしょう。

展示室には、彼が世界的な名声を獲得するきっかけとなった最初の写真集『SAHARA』の元となったダミーブックも披露されていました。平凡社に預けていたこの手作りの仮見本が、たまたま同社を訪れていた伊の名門・モンダドーリ社の国際部長の目に止まったことがきっかけとなり、国際出版が決まったのです。野町さんのキャリアが開くきっかけとなった記念碑的な貴重な資料です。

なぜ今、野町和嘉の作品を観るべきなのか

本展がこのタイミングで開催されることには、強い意義があります。なぜなら、野町さんが記録してきた多くの風景や人々の姿は、もはやこの地球上から姿を消しつつあるからです。彼が踏破した南スーダンやチベットは政情不安が長引き、外国人が立ち寄ることは極めて難しくなっています。また、それ以外の場所でも受け継がれてきた伝統的な暮らしや信仰は失われつつあります。グローバル化やデジタル化の影響から逃れられなくなってきているのです。

野町さん自身も、同じ地を数年ぶりに訪れたとき、「もうそこにはかつての人々の装いも、祈りの姿もなかった」と語っています。それゆえに、彼の作品は「消えゆくものをとどめるドキュメント」であり、「もはや見ることができない世界」を写し取った稀有な記録なのかもしれません。

とはいえ、野町作品の本質は、単なる過去の記録にとどまりません。彼の写真が伝えてくるのは、「人間の営みとは何か」「祈るという行為はいかなる意味をもつのか」といった、普遍的な問いかけです。彼が一貫して心惹かれたのは、過酷な自然に身をおきながらも、大地にしっかり根を下ろし、自らの信仰と誇りを胸に生きる人々の暮らしでした。野町さんは、「条件の厳しい奥地に入っていけばいくほど、そこに暮らす人々の表情もまた鋭く磨かれていた」とも語っています。

これに加えて、徹底的に作り込まれた写真1点1点の完成度もまた、注目すべきポイントです。本展で披露されている約100点は、どれも奇跡のような美しさ。くっきりした明暗、宝石のようにカラフルな色彩、詩情あふれる幻想的な構図……。野町さんの写真は、アート作品としても高く評価されるだけの価値を湛えているといってよいでしょう。

野町さんは、過去に『地球巡礼』と名づけた作品集を上梓しましたが、地球上の最果ての地で人々と触れ合ってきた彼の旅は、「人間という存在の本質」を見つめ続ける精神の巡礼でもあったのかもしれません。彼が写し出した人々の眼差しは、宗教や言語、文化の壁を越えて私たちの心に真に迫ってきます。ぜひ、野町さんが追求した人間の普遍的な姿に、この夏、じっくりと思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

展覧会基本情報

「野町和嘉―人間の大地」

会場:世田谷美術館(東京都世田谷区)

会期:2025年7月5日(土)~8月31日(日)

開館時間:10:00~18:00(入場は17:30まで)

休館日:月曜日(ただし、7/21・8/11は開館、7/22・8/12は休館)

観覧料:一般1,400円、65歳以上1,200円、大学・高校生800円、中学生・小学生500円

美術館公式HP:https://www.setagayaartmuseum.or.jp/

文・撮影/齋藤久嗣