彬子女王

「日本文化のよさを日常の生活の中で大切にしていきたいです」

最近、書店で彬子女王(あきこじょおう)殿下の著書が並ぶコーナーを目にすることも多いのではないだろうか。『赤と青のガウン』『新装版 京都ものがたりの道』がベストセラーになり、このほど文庫版『日本美のこころ』が上梓された。6年間のオックスフォード大学の留学中、日本美術を研究し、海外で自国の文化を客観的に見つめ直す経験をされたと彬子女王殿下は語られる。

日本文化は多様な総合芸術

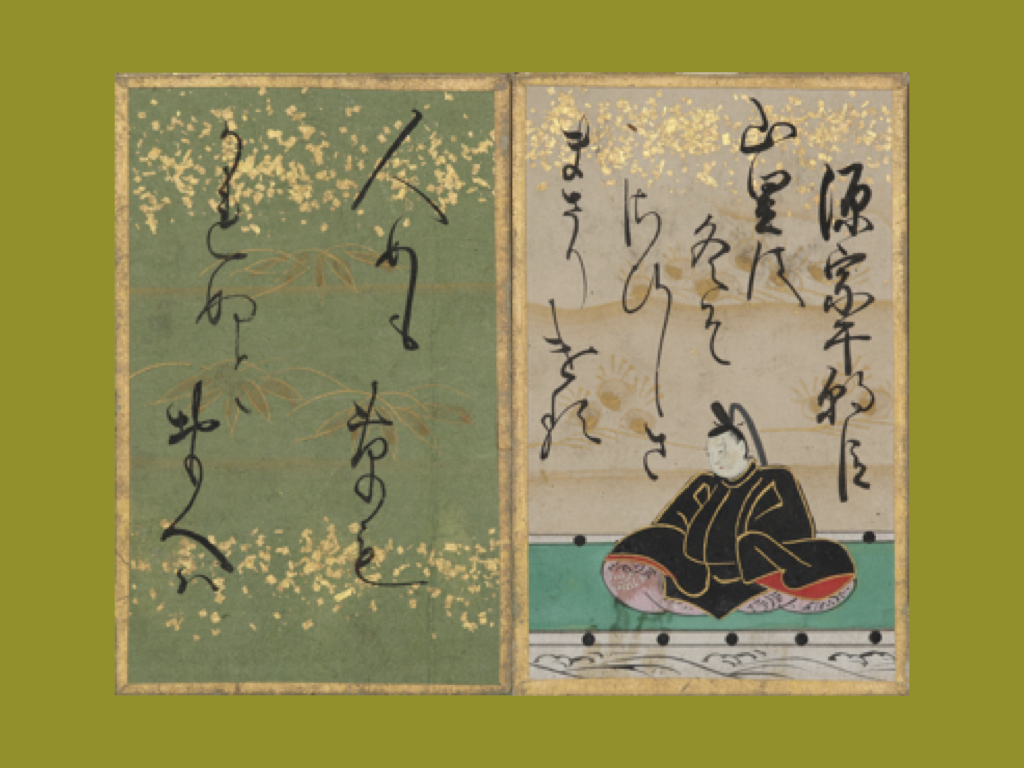

「留学中、イギリス人の友人が『祖母のものだけど、これはなんだ?』と、源氏香の図が描かれた漆の手鏡を見せてくれたことがありました。『5種類の香を5包ずつつくり、その中から任意で1包ずつ炷(た)くことを5回繰り返す。香りが同じかどうかの組み合わせを図示する遊びが源氏香で、これはその図』と説明すると、理系である友人は香の組み合わせを導く計算に夢中になっていた(笑)のですが、小さな手鏡から『源氏物語』、香、漆や工芸について、多くのことを語ることができます。日本文化は多様な総合芸術であり、その奥深さをもっと知りたいと思いました」

『日本美のこころ』には伊勢の神宮、正倉院など皇族ゆかりの場所から美術館や喫茶店、震災に遭った東北の神社や熊本城、そして全国の日本文化を支える職人たちのもとへ、彬子女王殿下が自ら赴き体験された旅の記録が収められている。

写真:『日本美のこころ』(彬子女王著 小学館文庫)より。

写真:『日本美のこころ』(彬子女王著 小学館文庫)より。

日本文化のかけらが、思わぬところでつながることもあり、探偵小説のような面白さもある。『赤と青のガウン』には大英博物館での調査中に法隆寺金堂壁画の複製を発見されるエピソードがあるが、『日本美のこころ』では、その複製を制作した京都の印刷会社を訪れて、コロタイプという古い印刷の技法が紹介された。

「法隆寺金堂壁画の複製がほかにもあるのか、いかにして人々が仏教と向き合ってきたのか──。博士号論文を書いているときには先生方がどのように研究テーマを見つけられるのか不思議でしたが、このように次々とつながっていくことがわかってまいりました」

写真:『日本美のこころ』(彬子女王著 小学館文庫)より。

“いいな”の感覚を大切に

時代の変化の中で

《掌にのったらはかなくも消えてしまう雪のように、この先失われてしまう日本文化もたくさんあるのだと思う》(『日本美のこころ』あとがきに代えて)

と記された言葉も印象的だ。

「文化が失われてしまうのは悲しいことですけれども、伝統と革新は表裏一体。日本人は記録することに長けた国民性です。植物染めの吉岡幸雄先生は、平安時代の文献を読み解いて、試行錯誤されながら当時の染色技術を復活されました。書き残されたものがあれば、失われた文化も、いつか復活されることもあるかもしれません」

写真/伊藤 信 『日本美のこころ』(彬子女王著 小学館文庫)より。

ワークショップなどで子どもたちに日本文化を伝える「心游舎」の活動も13年目を迎えた。

「文化を単に保存するのではなく、生かしていくこと。日本文化は高尚なものと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、『和菓子って美味しいね』『筆で書くのは気持ちがいいね』など日常の生活の中で、日本文化の“いいな”という感覚が広がっていくのが大切なのではないかと思っています」

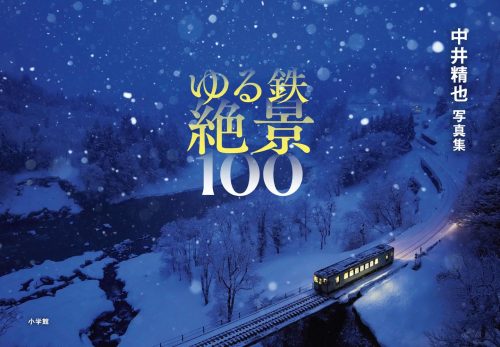

『日本美のこころ』

彬子女王著

1210円

撮影/三浦憲治 取材・文/高橋亜弥子 着付け・ヘアメイク/与儀美容室